2025年、令和7年は「巳年(みどし)」にあたります。

干支は古代中国から伝わるもので、十干(じっかん)と

十二支(じゅうにし)を組み合わせた60通りの年号を

形成しています。来年の干支は「乙巳(きのとみ)」と

呼ばれ、特に再生や変化を象徴する年とされています。

645年:大化の改新

【飛鳥時代】大化の改新の始まり乙巳(いっし)の変

中大兄皇子と中臣鎌足【日本史】

👇

(goo辞書より)

いっし とは?

いっ‐し【一子】 の解説

-

1 一人の子。子供一人。「—をもうける」

-

3 囲碁で、一つの石。一目。「—を抜く」

いっ‐し【一矢】 の解説

1本の矢。

【ゆっくり解説】藤原氏の祖!中臣鎌足は渡来人だった??

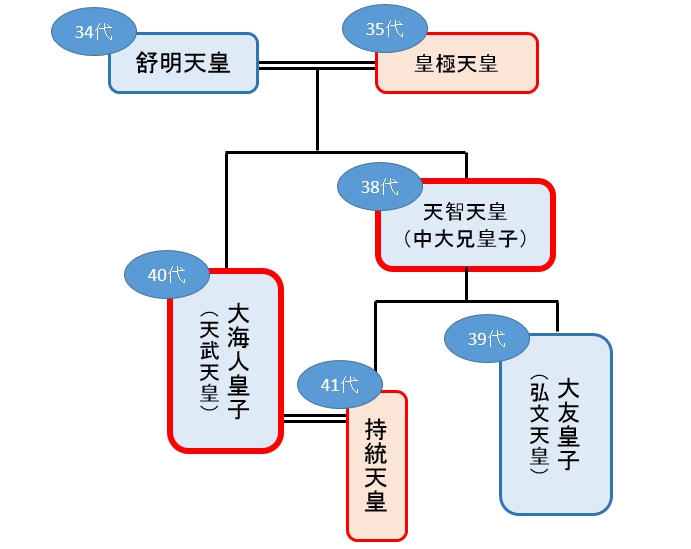

天智天皇(中大兄皇子)VS天武天皇(大海人皇子)

律令国家を目指した天武天皇は、その目的を果たすために

「飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)」という法令

の制定を命じました。

これは体系的な法典としては日本初で、その中で初めて

「日本」という国号が用いられ、「天皇」という

称号も正式に規定されたようです。

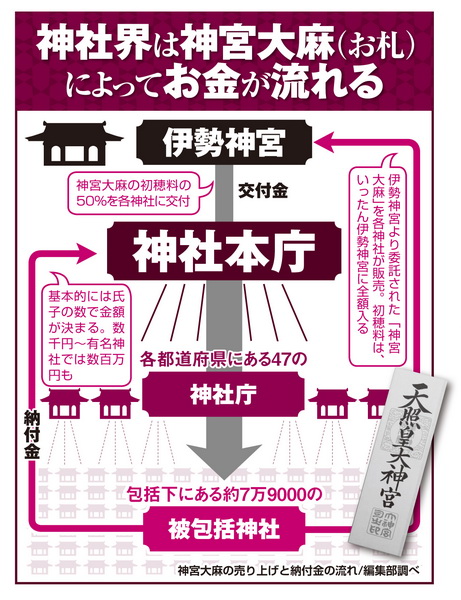

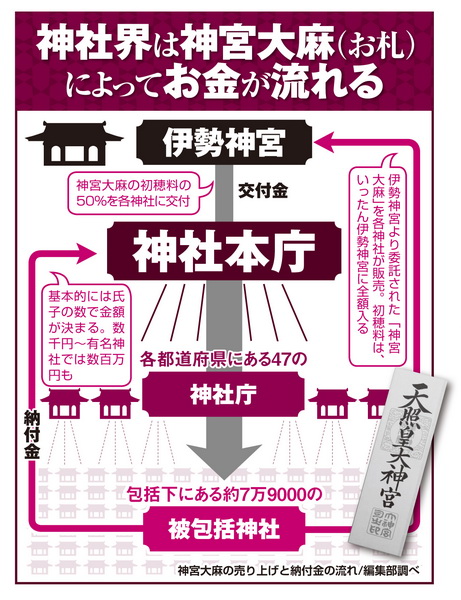

天武天皇は、天照大御神(アマテラスオオミカミ)が

天皇の先祖とする神道の体系が形成し、伊勢神宮が

その天照大御神を祀る神宮として信仰されるよになった

のも天武天皇の頃からだと言われています。

このように天武天皇は、天皇を神格化することで天皇の

権威を高めようとしました。

神話から続く天皇の歴史を記した「古事記」や「日本書紀」

の編纂を命じたのもその一環でしょう。

ちなみに、この「天皇」の表記は、唐の高宗(こうそう)が「皇帝」

から「天皇」に改称したことを知った天武天皇が、日本で初めて

使用したとの説が有力である。

『日本書紀』に記された天武天皇の事績として、即位以降、特に

目立つのが、新羅との交流の多さであった。

ちなみに、天智天皇時代には、悪化していた唐との関係修復を目論

んで3回遣唐使が派遣されたが、天武天皇及び持統天皇時代の派遣

はゼロである。

皇紀2685年(垂仁天皇25年) 令和7年=西暦2025年

👆

2&5&7=14(7 7)

2&6&8&5&2&2&5=21&9=30

14&30=44(11×4)

もし明治が続いていたら今年は明治158年です。

明治は西暦1868年に始まりました。

もし他の元号が続いていたらどうなっていたでしょうか。

平成、昭和、大正、明治をまとめました。

| 令和 | 令和7年 |

|---|---|

| 平成 | 平成37年 |

| 昭和 | 昭和100年 |

| 大正 | 大正114年 |

| 明治 | 明治158年 |

👆

7&3&7&1&1&1&4&1&5&8=38・・・3&8=11

明(8)治(8)=16(8 8)(11×8)

明治=日&月で治める![]()

太陰暦(~江戸時代)から太陽暦(明治時代~)

(Wiki)

徳仁(第126代天皇)が即位した2019年(令和元年)5月1日

から現在に至る。

から引用された。

令和が発表されて紙幣の刷新をすることが明らかになり、

👆

2&3&2&2&4&8=7&14=21(7 7 7)

大(3)化(4)=7

令(5)和(8)=13

7&13=20(1 1)

『日本書紀』によると垂仁天皇25年(紀元前5年)、倭姫命は

永遠に天照大御神を祀るにふさわしい場所を求めて現在の東海

地方各地を漫遊。最終的にたどり着いた場所こそが伊勢でした。

そして外宮に豊受大御神が鎮座されたのはそれから約500年後

の雄略天皇22年(478年)。

理由は上記した通り、天照大御神の安らかな食事のためです。

最近では2013年に行われた式年遷宮。

ちなみに残っている記録によると、式年遷宮を開始したのは

天武天皇。現代までの途中、南北朝時代に120年以上中断され

ていた時期がありますが、持統天皇4年(690年)の第1回以降、

1300年以上続く伝統行事となっています。

👆

2&5&2&2=11

5&4&7&8=24・・・2&4=6

一神教のキリスト教と、法然が開いた浄土宗の念仏の教えが

両立するわけがないが、日本人的な宗教観と選挙対策だと

思われる。

多くの自民党国会議員と同様に「神道政治連盟国会議員懇談会」

の会員でもある。

:quality(70)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/6KIEJMUFSFITBII4SQXBJZCNJU.jpg)

鳥取県八頭町の和多理神社で、自民党総裁選への

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/PJKASSXL7FJFLOMJHBSOGSLZBY.jpg)