毎月1~2回、奈良新聞「明風清音」欄に寄稿している。先月(2024.4.18)掲載されたのは、「箸墓は卑弥呼の墓か」。世間ではますます「邪馬台国=纒向説」に支持が集まっているので、気持ちとしては「箸墓は、やはり卑弥呼の墓だった」である。

考古学の重鎮が支持してくれているし、全く別の観点から「邪馬台はヤマトと発音する」という研究者も出て来ている。これは誠に愉快な展開である。では、以下に全文を紹介する。

箸墓は卑弥呼の墓か

最近になって、邪馬台国に関するいろんな論考を目にする。一つは春成秀爾氏の「箸墓古墳築造の意義」(雄山閣刊『何が歴史を動かしたのか 第3巻古墳・モニュメントと歴史考古学』所収)、もう一つは桃崎有一郎氏の「画期的新説 邪馬台はヤマトである」(『月刊文藝春秋』2024年3月号所収)である。いずれも邪馬台国纒向(まきむく)説(畿内説)に立つ。以下、これらの論点を紹介する。

▼箸墓は卑弥呼生前から築造

春成秀爾氏は国立歴史民俗博物館名誉教授で、考古学の重鎮だ。「真の考古学は実証の上に立つ推理の学であるべき」と主張する。

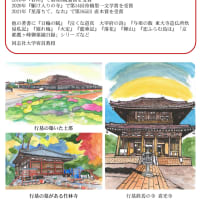

炭素14年代の測定結果によると、箸墓古墳の築造開始は226~250年にさかのぼる可能性がある。氏は箸墓は寿墓(寿陵)で、卑弥呼の生前から約10年かけて4段目までが築造され、247年の卑弥呼の没後、後円部の5段目が築かれ、そこに卑弥呼が埋葬されたと推理する。

5段目からは吉備(岡山)由来の宮山系特殊器台や都月系円筒埴輪(はにわ)が出土しており、被葬者の卑弥呼は、吉備につながる人物ではないかと推測。吉備から〈「倭国乱」後に大和に来た推定10歳前後の幼い姉弟が国を治めることはできない。おそらく彼らの父も同行して後見役を務め、その父が亡くなった後、男弟が卑弥呼を補佐することになったのであろう〉。

▼「鬼道」は龍女の祖先祭祀

吉備では人頭龍身文様のある土器が出土するし、女性の顔の表現をもつ弧帯石も出る。〈弧帯石は、備中の先祖が龍と女が交わって生まれた龍女であることを象徴的に表現した「神体」であって(中略)龍女の系譜は卑弥呼に引き継がれた〉。

『魏志』倭人伝には、卑弥呼は鬼道を用いて人々を治めたとある。〈「鬼道」の内容は龍女の祖先祭祀であって、祭祀において龍女を演じることによって自らが王であることの正当性を証明しつづけ王権の安定を図っていた、と私は推定する〉。〈箸墓古墳の形態は、吉備の龍のイメージを高度に抽象化して立体化したもので、その起源は円筒埴輪と同様に吉備に求められるのではないだろうか〉。

▼邪馬台は「ヤマト」と読む

次に、歴史学者・桃崎有一郎氏の説を紹介する。『魏志』倭人伝が書かれた3世紀、中国では「邪馬台(臺)」は「ヤマドゥ(ヤマダ)」のように発音されていたという、つまり「ヤマト」である。〈後代の地名で「邪馬台」と完全に発音が一致するのは、日本全体や奈良地方を指す「ヤマト」しかない。ならば、「邪馬台」という地名の場所は、その「ヤマト」との関係から探る以外にない〉。

古代中国には、〈統一王朝を樹立する直前に領していた諸侯国の国名を、統一王朝の国号にする〉という国号ルールがあった。諸侯国の「秦国」が中国を統一すると、統一王朝の国号は「秦」となり、諸侯国の「漢国」が統一すると国号は「漢」となる。

卑弥呼の時代には、中国の諸侯国のように、邪馬台(ヤマト)国、奴(な)国、伊都国など数十の国があった。統一王朝ができると、国号が卑弥呼の出身国「邪馬台(ヤマト)」となり、それが「倭(ヤマト)」と表記されるようになった。つまり中国式の「諸侯国から統一王朝へ」というルールにあてはめられたのである。

▼邪馬台=倭=纒向地域

しかも狭義の「ヤマト」(大和郷)は、三輪山の北東の巻向(まきむく)山やその山麓の旧纒向村(桜井市北部)である。 〈すると、最近の考古学が、その纒向地域にある纒向遺跡とその付近の箸墓古墳を、それぞれ邪馬台国の故地と卑弥呼の墓の最も有望な故地だろうと推測していることは、改めて重大な意味を持つことになる〉。

うーむ、これは奈良県民には愉快な展開になってきたぞ。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)

考古学の重鎮が支持してくれているし、全く別の観点から「邪馬台はヤマトと発音する」という研究者も出て来ている。これは誠に愉快な展開である。では、以下に全文を紹介する。

箸墓は卑弥呼の墓か

最近になって、邪馬台国に関するいろんな論考を目にする。一つは春成秀爾氏の「箸墓古墳築造の意義」(雄山閣刊『何が歴史を動かしたのか 第3巻古墳・モニュメントと歴史考古学』所収)、もう一つは桃崎有一郎氏の「画期的新説 邪馬台はヤマトである」(『月刊文藝春秋』2024年3月号所収)である。いずれも邪馬台国纒向(まきむく)説(畿内説)に立つ。以下、これらの論点を紹介する。

▼箸墓は卑弥呼生前から築造

春成秀爾氏は国立歴史民俗博物館名誉教授で、考古学の重鎮だ。「真の考古学は実証の上に立つ推理の学であるべき」と主張する。

炭素14年代の測定結果によると、箸墓古墳の築造開始は226~250年にさかのぼる可能性がある。氏は箸墓は寿墓(寿陵)で、卑弥呼の生前から約10年かけて4段目までが築造され、247年の卑弥呼の没後、後円部の5段目が築かれ、そこに卑弥呼が埋葬されたと推理する。

5段目からは吉備(岡山)由来の宮山系特殊器台や都月系円筒埴輪(はにわ)が出土しており、被葬者の卑弥呼は、吉備につながる人物ではないかと推測。吉備から〈「倭国乱」後に大和に来た推定10歳前後の幼い姉弟が国を治めることはできない。おそらく彼らの父も同行して後見役を務め、その父が亡くなった後、男弟が卑弥呼を補佐することになったのであろう〉。

▼「鬼道」は龍女の祖先祭祀

吉備では人頭龍身文様のある土器が出土するし、女性の顔の表現をもつ弧帯石も出る。〈弧帯石は、備中の先祖が龍と女が交わって生まれた龍女であることを象徴的に表現した「神体」であって(中略)龍女の系譜は卑弥呼に引き継がれた〉。

『魏志』倭人伝には、卑弥呼は鬼道を用いて人々を治めたとある。〈「鬼道」の内容は龍女の祖先祭祀であって、祭祀において龍女を演じることによって自らが王であることの正当性を証明しつづけ王権の安定を図っていた、と私は推定する〉。〈箸墓古墳の形態は、吉備の龍のイメージを高度に抽象化して立体化したもので、その起源は円筒埴輪と同様に吉備に求められるのではないだろうか〉。

▼邪馬台は「ヤマト」と読む

次に、歴史学者・桃崎有一郎氏の説を紹介する。『魏志』倭人伝が書かれた3世紀、中国では「邪馬台(臺)」は「ヤマドゥ(ヤマダ)」のように発音されていたという、つまり「ヤマト」である。〈後代の地名で「邪馬台」と完全に発音が一致するのは、日本全体や奈良地方を指す「ヤマト」しかない。ならば、「邪馬台」という地名の場所は、その「ヤマト」との関係から探る以外にない〉。

古代中国には、〈統一王朝を樹立する直前に領していた諸侯国の国名を、統一王朝の国号にする〉という国号ルールがあった。諸侯国の「秦国」が中国を統一すると、統一王朝の国号は「秦」となり、諸侯国の「漢国」が統一すると国号は「漢」となる。

卑弥呼の時代には、中国の諸侯国のように、邪馬台(ヤマト)国、奴(な)国、伊都国など数十の国があった。統一王朝ができると、国号が卑弥呼の出身国「邪馬台(ヤマト)」となり、それが「倭(ヤマト)」と表記されるようになった。つまり中国式の「諸侯国から統一王朝へ」というルールにあてはめられたのである。

▼邪馬台=倭=纒向地域

しかも狭義の「ヤマト」(大和郷)は、三輪山の北東の巻向(まきむく)山やその山麓の旧纒向村(桜井市北部)である。 〈すると、最近の考古学が、その纒向地域にある纒向遺跡とその付近の箸墓古墳を、それぞれ邪馬台国の故地と卑弥呼の墓の最も有望な故地だろうと推測していることは、改めて重大な意味を持つことになる〉。

うーむ、これは奈良県民には愉快な展開になってきたぞ。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)

管轄は宮内庁ですよね。これは全国の管轄下にある古墳に関しても言える事ですが考古学研究の為にも宮内庁が発掘や研究にもっと門戸を開いてくれるのが一番良いかとも思えるのですが・・・

一口には言えない問題もあろうかと思うけどいろんな規制の為に研究が停滞したり遅れたりすることはいい事ではないような気がします。その点、如何でしょうか?

> 考古学研究の為にも宮内庁が発掘や研究にもっと門戸

> を開いてくれるのが一番良いかとも思えるのですが…

箸墓は宮内庁により「大市墓(おおいちのはか)」として、第7代孝霊天皇皇女の倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)命の墓に治定(じじょう)されています。

つまり陵墓(皇室のご先祖の墓)として、管理されています。

しかし研究者団体の要望で、宮内庁が箸墓への立入調査を認めたことがあります。徐々に緩和される傾向にありますので、私は注目しています。