コーヒーの香りが満ちるカフェという空間は、単なる休憩所ではない。

そこは哲学が語られ、思想が火花を散らし、文学が静かに育まれる場所だった。

特にフランスでは、文学とカフェ文化は切っても切れない関係にある。

この記事では、18世紀のパリに芽吹いた知性の温床としてのカフェから、現代に続く文学との共生までをたどりながら、カフェがもたらした創造の本質に迫っていく。

ページをめくるたびに、あなたの読書体験とコーヒーの味わいが深まっていくはずだ。

- パリのカフェで生まれた啓蒙思想と文学運動の背景

- サルトルやボーヴォワールが通った「聖地」としてのカフェ

- 現代作家にも続く“創作空間”としてのカフェの役割

- 一杯のコーヒーが物語にもたらした象徴的な意味

フランス文学とカフェ文化の出会い

フランス文学が花開いた背景には、必ずと言っていいほどカフェという存在があった。

それは、静かに文章を書き連ねるための空間であると同時に、時に激しく意見を交わし合う“思想の交差点”でもあった。

18世紀から始まり、20世紀の知識人たちをも引き寄せ続けたカフェの魅力は、文学そのものの形すら変えていった。

この章では、カフェがいかにしてフランス文学と出会い、融合し、発展していったのかを、その歴史的文脈とともにたどっていく。

18世紀パリ:啓蒙思想とカフェの誕生

18世紀のパリ。

街角に現れ始めたカフェは、ただの飲食の場ではなく、新しい知の中心地となった。

コーヒーという刺激的な飲み物は、ワインとは異なる思考の明晰さをもたらし、人々を深い対話へと導いた。

当時のパリ市民たちは、政治、哲学、芸術について日々語り合い、その対話の中から啓蒙思想や革命の火種が生まれていった。

- カフェは18世紀のパリで「公共圏」として機能し始めた

- 知識人や市民が対等に議論できる場として重宝された

- コーヒーが集中力と覚醒をもたらし、議論の質を高めた

つまり、文学以前に「語る文化」がカフェを起点として育まれていたということになる。

この文化的土壌こそが、その後の文学開花を支える原点だったわけだ。

カフェ・ド・フロールと文学者たちの憩いの場

時代が進んで20世紀になると、サン=ジェルマン・デ・プレ地区にある「カフェ・ド・フロール」が、フランス文学の聖地としてその名を轟かせる。

サルトルやボーヴォワールを筆頭に、数々の作家や思想家がここで議論を交わし、作品を練り上げた。

このカフェには、他とは異なる“緊張感”と“開放感”が同居していた。

誰かが哲学書を開けば、隣の席から異論が飛ぶ。

誰かが詩を書けば、知らぬうちに朗読会が始まる。

- カフェ・ド・フロールは20世紀フランス知識人の拠点だった

- サルトルとボーヴォワールはここで実際に原稿を執筆していた

- 批判も称賛も飛び交う「開かれた創作の場」として機能していた

つまり、フランス文学にとってカフェとは“ひとりで書く場所”ではなく、“みんなで育てる場”だったとも言える。

この精神は、今もなおフランスのカフェ文化に深く息づいている。

カフェがもたらした文学の変容

フランス文学とカフェの結びつきは、単なる“背景”にとどまらなかった。

むしろカフェという場そのものが、文学の形や言葉、さらには思考のあり方にまで変化をもたらした。

この章では、カフェがフランス文学にもたらしたスタイルの革新と、その内的構造の揺らぎを見ていく。

カフェ空間が生んだ新しい表現

カフェという空間には、書斎や図書館とは異なる“開かれた自由”がある。

他人の会話が耳に入り、見知らぬ人の仕草が視界に入る。

そこには日常のざわめきがありながらも、どこか孤独を許容する静けさも存在している。

この矛盾した空気の中で書かれる文章は、次第に変化を見せ始めた。

形式にとらわれない、柔らかな語り口。

断片的でありながら、むしろリアルなリズムを持つ文体。

カフェの空気を吸いながら育まれたフランス文学は、まさに“場所”に影響されて書かれていたのである。

- カフェは「閉じた空間」ではなく「開かれた創作環境」だった

- 周囲のざわめきが、物語のリアリティやテンポに影響を与えた

- 固定的な文体から、断片的・即興的な表現へと変化した

カフェでの執筆は、単なる物理的な行為ではなく、そこに身を置くことそのものが創作の一部となっていた。

その空気感こそが、独自の文学世界を形作る材料だったのだ。

議論と執筆の共存:日常と思想の境界線

カフェが文学の拠点であり続けた最大の理由は、「議論と執筆が共存できる」点にあった。

静かに文章を書いていたかと思えば、隣の席の会話に引き込まれ、自らも議論に参加していた。

その場で交わされた言葉や問いかけが、次の作品にそのまま反映されることもあった。

つまり、カフェでは「思想」と「日常」が曖昧なまま融合していたのだ。

コーヒーカップを傾けながら語った会話が、詩の一行になり、論文の一節になり、小説の台詞となっていった。

- カフェは“思索の場”と“社交の場”を同時に成り立たせた

- 日常の対話が、そのまま文学作品に流れ込むことも多かった

- 会話を通して育まれた「思想の断片」が、文学に深みを与えた

カフェという場で紡がれた言葉は、生きていた。

それは“書かれた言葉”ではなく、“語られた言葉”の温度を帯びていた。

だからこそ、読む者の心を深く揺さぶる力を持っていたのである。

フランスの現代カフェ文化と文学の現在地

文学とカフェの関係は過去の遺産ではない。

それは現在進行形の営みであり、今もなおフランスの街角で静かに育まれている文化である。

この章では、現代の作家たちがどのようにカフェを活用し、また老舗カフェがどのようにして文学遺産を次世代へとつなげているのかを見ていこう。

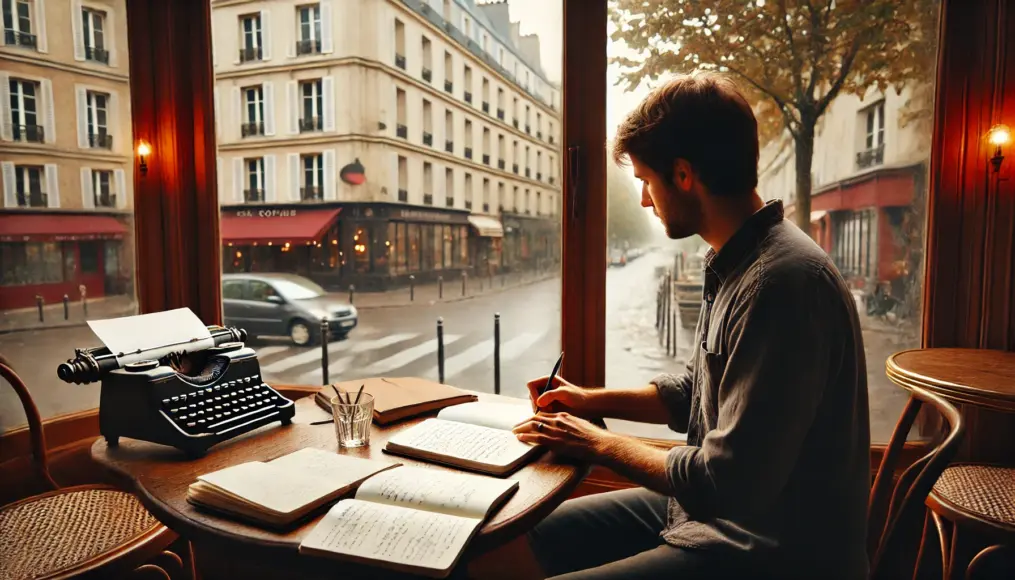

現代作家とカフェという創作空間

テクノロジーが発展し、書く場所が多様化した今でも、カフェで創作を行う作家は後を絶たない。

それは単に“おしゃれ”だからではなく、空間が持つ独特のリズムや時間の流れが、思考の深度を支えてくれるからである。

パリを拠点に活動する若手作家たちの多くも、カフェを“第二の書斎”として選んでいる。

一杯のコーヒーと、絶え間なく流れる会話のざわめきが、思考に適度な緊張と柔らかさを与えるのだ。

- 現代でもカフェで創作する作家は多く存在している

- デジタル化された時代でも「物理的な場所」が思考を助けている

- カフェの音、空気、光が創作のリズムを形づくる

つまり、文学とは空間と切り離せないものだと再認識させられる。

カフェという舞台は、過去だけでなく、今もなお作家たちにとっての“発火点”なのだ。

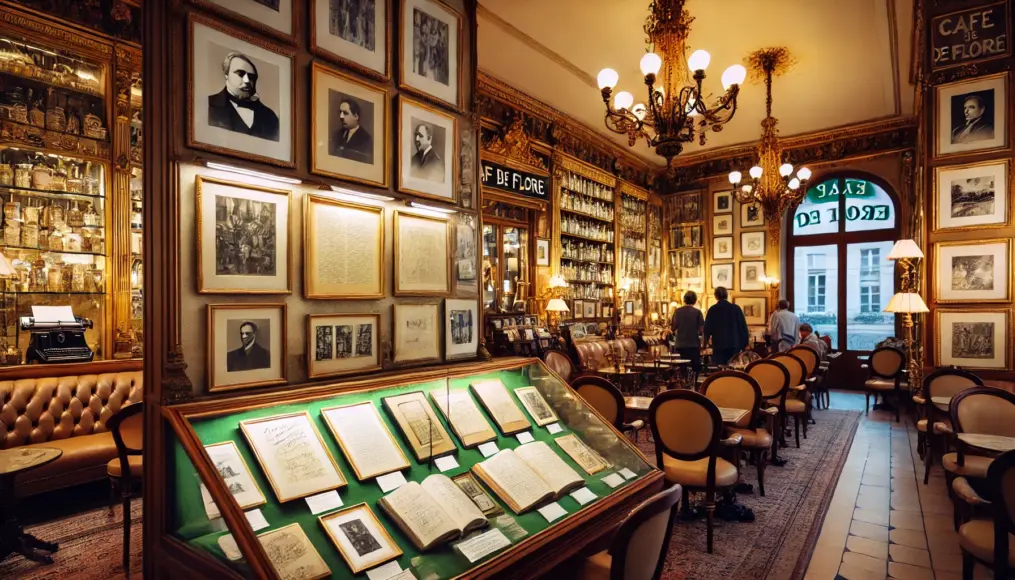

観光地化する老舗カフェと文学的遺産の継承

一方で、かつて文学の拠点だった老舗カフェの多くは、今や観光名所としても知られている。

カフェ・ド・フロールやドゥ・マゴといった場所には、国内外から多くの旅行者が訪れ、サルトルやヘミングウェイの残像を追い求めている。

しかし、それらの場所は単なる記念碑ではない。

今もなお、詩人やエッセイストが常連として通い、自らの時間を育んでいる“生きた空間”である。

店内には当時の写真や原稿のレプリカが展示され、過去の文豪たちの息づかいを現在に伝えている。

- 老舗カフェは観光スポットでありながら、創作の場としても生き続けている

- 文学者の軌跡を視覚的に感じられる演出が施されている

- 過去と現在が交錯する「文化的タイムカプセル」としての価値を持つ

だからこそ、文学を愛する人々にとって、これらのカフェを訪れることは単なる“観光”ではない。

それは、時代を超えて創作の魂と出会う体験なのだ。

コーヒーというもう一つの主役

フランス文学とカフェ文化の関係を語るとき、忘れてはならない存在がある。

それが「コーヒー」という飲み物そのものだ。

空間や会話と同じように、コーヒーそのものが文学のテーマであり、時には登場人物の心情までも代弁する“もう一人の登場人物”として描かれてきた。

この章では、コーヒーがいかに文学的インスピレーションを与え、物語の奥行きを生んできたのかを掘り下げていく。

フィルター越しの香りが感性を刺激する

コーヒーの香りには、記憶や感情を瞬時に呼び起こす不思議な力がある。

豆が挽かれる音、湯が注がれるときの蒸気、そして鼻先をくすぐる香ばしい香り。

それらすべてが、作家の感性を刺激する素材となる。

実際、多くの作家たちは、コーヒーの立ちのぼる香りを感じながら、物語の世界へと没入していった。

香りが導く情景は、時に回想として、あるいは夢想として作品中に登場する。

- コーヒーの香りは、記憶や感情と深く結びついている

- 執筆前に淹れる「儀式」としての役割を果たすこともある

- 香りによって開かれる感性の扉が、物語の出発点になる

つまり、コーヒーの香りは“文学の前奏”であり、“筆のスイッチ”でもある。

感情を言葉に変えるその一瞬に、コーヒーはいつも寄り添っていたのだ。

一杯の珈琲が描く人間ドラマ

文学作品の中で描かれる「一杯のコーヒー」は、単なる飲み物ではない。

それは、時間の流れを止める装置であり、登場人物の心情を表す象徴でもある。

たとえば、静かな朝の独白に寄り添う一杯。

別れを告げる前の沈黙に溶け込む一杯。

心の余白にそっと注がれるような描写として、コーヒーは数々の場面で登場してきた。

- コーヒーは登場人物の内面や状況を表す“象徴”として使われる

- セリフ以上に多くを語る“沈黙”の演出にも使われる

- 飲む所作そのものが「語り」の一部となることもある

つまり、コーヒーは物語の“間”を生む存在でもある。

何気ない一杯が、読者の心に余韻として残るのは、そこに“言葉以上の何か”が詰まっているからだ。

まとめ:文学とカフェと、コーヒーの静かな交差点で

フランス文学とカフェ文化の関係は、単なる歴史的背景ではない。

そこには、人と人、思考と空間、そしてコーヒーと物語が交差する美しい瞬間が息づいている。

この交差点こそが、多くの名作が生まれた土壌であり、今なお創作の源泉として機能しているのだ。

- 18世紀から続くフランスのカフェは、知識と対話の中心地だった

- サルトルやボーヴォワールなどが集った空間には文学の原風景がある

- カフェ空間がもたらす開放性は、表現スタイルの自由を育んできた

- 現代でもカフェは作家たちの創作を支える“第二の書斎”として息づいている

- コーヒーは香りと所作で文学に深みと余白を与える“静かな登場人物”である

もしあなたが次にカフェでコーヒーを飲むとき、

その一杯が、文学と時間をつなぐ架け橋に感じられるかもしれません。

あなたが愛する作品に登場する“あの一杯”について、ぜひコメント欄で教えてください。

Comment