ソラマメが病気に!赤色斑点病を発病

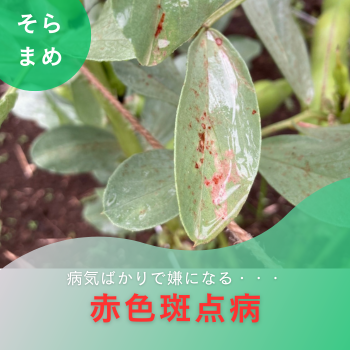

そろそろ収穫もできるくらいまで順調に育っていたソラマメですが、本日観察したところ、何やら葉っぱに赤い斑点のようなものが多数。。。

最初は「さび病」?と思いましたが、調べたところ、どうやら赤色斑点病という病気のようです。

ニンニクはさび病に感染。ジャガイモはトビイロシワアリに・・・そして今度はそら豆が赤色斑点病。。。

次から次へと病気や害虫被害ばかり・・・

家庭菜園。かなり難しいです・・・

赤色斑点病とは?

さび病と同じように糸状菌(カビ)による病気で、茎、莢、葉に赤色の小斑点が生じる病気です。

別名はチョコレート斑点病とも呼ばれるようです。

ひどくなると落葉してしまうようです。

発病してしまったら、治ることはないようですが、発病している部分を取り除いて、農薬をかけることで蔓延は防ぐことができるようです。

糸状菌(カビ)による病気の特徴

比較的低温で湿度の高い時に繁殖する種類が多いようです。梅雨の時期など葉が湿っている状態が続くと感染しやすくなるようです。

肥料過多で植物が貧弱になったり、密植等で通気性が悪くなったりすると病原菌が植物に侵入しやすくなり、感染をしてしまうようです。

思い当たる節としては・・・

肥料過多かもしれません。

私は鶏糞を追肥しましたが、肥料過多にならないように、控えめに与えたのですが、、それでも多かったのかもしれません。

対策は?

発病している葉を取り除き、蔓延を防ぐしかないのですが、そうなるとほぼすべての葉を切り取らなければならなくなってしまうので、本当は来週以降に収穫をしようと思っていましたが、下の方のそら豆を収穫し、下の葉を多めに選定し、通気性をよくするようにしてみました。

↓本日収穫したソラマメです。十分おいしそうに育っていました。

また、糸状菌が原因であれば、対処方はさび病やうどん粉病と同じでよいのではないか?と思いますので、重曹水や住友化学園芸のカリグリーン等が有効ではないか?と考え、今日の所は収穫と葉の除去、カリグリーンの散布を行いました。

来週は・・納豆菌液を試してみようかと・・

納豆菌は菌の中でも強いと言われており、葉の表面に散布することで、納豆菌が増殖し、他の菌が増殖できない環境を作るということで、蔓延防止に役立ちます。

発病する前に定期的に散布しておけば、病気にかかりにくくなるようですので、病気予防として散布するのも効果があります。

うどん粉病等の対策に使われますが、他の糸状菌でも同じような効果は得られると思いますので、来週は納豆菌液を試してみようと思います。

納豆菌液の作り方

- 納豆を混ぜたパックに残っているネバネバを水に溶きます

- 無調整豆乳を25g足して500mlになるように調整します

- 定期的にシェイクし、なるべく暖かくして培養を促進します

使用する水はカルキを抜いたものを使用しないと、納豆菌が死んでしまうので注意が必要です。

また、納豆菌は様々種類の菌がいるようで、納豆の銘柄によって使用されている菌の種類が違うようです。いろいろな種類の納豆を使った方が、菌の種類が増え、効果が高まるとのことなので、2~3種類の納豆を使用して作った方が効果的です。

暖かいところで保管し、時々混ぜて2~3日くらいで色が少し茶色に変化したら完成という感じのようです。

散布方法は?

葉面散布に使用する場合は100倍希釈程度に薄めて使用するようです。

希釈する水もカルキ抜きしたものを使用しないと、納豆菌が死んでしまうので、注意が必要です。

昨年はトマトにコナジラミが発生し、すべて黄化葉巻病に感染し、全滅。

今年は同じ轍は踏まない!と元肥も少な目にして、さらに育苗段階から一週間に一度ニームオイルを散布し対策を取っています。

失敗は成功の元。

来年のそら豆栽培はアブラムシの対策と納豆菌液の定期散布等、しっかりやって二度と病気が発生しないように予防をしていこうと思います。

とにかく今年は。。。

蔓延を防いでなるべく多くのそら豆を収穫したいと思っています。