2024年から新NISAが始まり、iDeCo(正式名称:個人型確定拠出年金、以下省略)は不要などという意見もありますが、iDeCoに加入すべきか否かの判断基準をまとめてみたいと思います。

iDeCoは非常に複雑な制度になっており、誰もが得をするとは限りません。また、一度加入してしまうと60歳まで抜けることができないことから、得になるという確信が持てない限り、安易に加入すべきではありません。

iDeCoへの加入を検討してもよい3つの条件

以下3つの条件のいずれかに当てはまる場合はiDeCoへの加入を検討する価値があります。

1.新NISAの生涯投資枠1,800万円を使い切れる人

iDeCoは制度上非常に複雑であり、理解せずに利用すると逆に損をしてしまう可能性もあります。

従って、新NISAの生涯投資枠1,800万円を使いきれない場合は、iDeCoには手を出さずに新NISAだけ利用しておくのがシンプルで間違いがありません。

ややこしいことは避けたい、iDeCoの制度を理解するために時間は割きたくない、100点満点ではなくほどほどでよい、という人はiDeCoのことは考えずに新NISAだけに全集中するのも一案と思います。

2.退職金がない人または少ない人

iDeCoは受け取り方や時期を工夫しないと他の退職金と合算されてしまい課税されてしまう可能性が出てきてしまいますが、退職金がない人または少ない人は、節税効果が絶大な退職所得控除を目一杯活かせます。

※退職金がない人は退職所得控除枠を利用できず、丸々捨ててしまっていることになりますが、iDeCoはそんな人に退職所得控除を利用する権利を与えてくれます。

※退職金とは、企業年金だけでなく、退職金共済や法人保険など退職所得扱いになる退職金制度も含みます。

3.高所得者

iDeCoは掛金が全額非課税になるため、年収が高くて所得税率が高い人ほど節税効果が絶大になります。

ただし、年収が低くても問題があるわけではありません。

iDeCoのメリット・デメリット

1.4つのメリット

1-1.掛金が全額所得控除

所得控除は所得税と住民税それぞれに15種類あり、そのうちの1つに小規模企業共済等掛金控除があります。

iDeCoの掛金はその対象になり、掛金が全額所得控除になります。

つまり、掛金を所得から全額差し引くことができるため、拠出時に税金がかかりません。

10,000円の収入があったら税金は差し引かれず、手取り額が10,000円になり、そのままiDeCoに10,000円が拠出されるイメージです。

※実際は、所得税分は会社の年末調整または確定申告による還付、住民税分は翌年6月以降の支払い分から減額となるため、現金が手元に残ることになります。

運用と違い、所得控除はゼロリスクで確実なリターンになります。

理論上は、所得控除により手元に残った現金を運用に回すことでさらに運用益が乗って複利で増えていくことになります。

1-2.運用益が非課税

通常の特定口座だと、利益には所得税15.315%+住民税5%=20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税になります。

※後述しますが、課税の繰り延べ、つまり先延ばしにすぎないという一面もあります。

1-3.スイッチングが可能

運用中の商品の入れ替えが可能であり、運用益非課税により利益が出ている状態で売却しても課税されません。

従って、課税によるトータルリターンの低下を気にせず運用商品の入れ替えや年齢に応じたリスク資産割合の調整ができます。

1-4.退職所得扱い

退職所得は、他の所得と分離して税金を計算する分離課税であり、一時金として受け取った場合は数ある控除の中でも節税効果が絶大な退職所得控除が利用できます。

ただし、掛金部分だけでなく元本も含めた資産全体が課税対象になります。

また、年金として受け取った場合は公的年金等控除が利用できますが、雑所得になってしまいます。

そうなると、総合課税の対象となり、他の所得と合算されるとともに所得税では超過累進税率が適用されてしまいます。

そして、合計所得金額が上がると国民健康保険料が上がってしまったり、各種控除が受けられなくなったり、住民税非課税世帯から外れてしまうなど、様々な項目に影響してしまうことになります。

従って、まずは一時金受け取りの退職所得控除枠内に収まるかを検討すればよいと思います。

※合計所得金額については別途記事にしたいと思います。

2.5つのデメリット

2-1.手数料

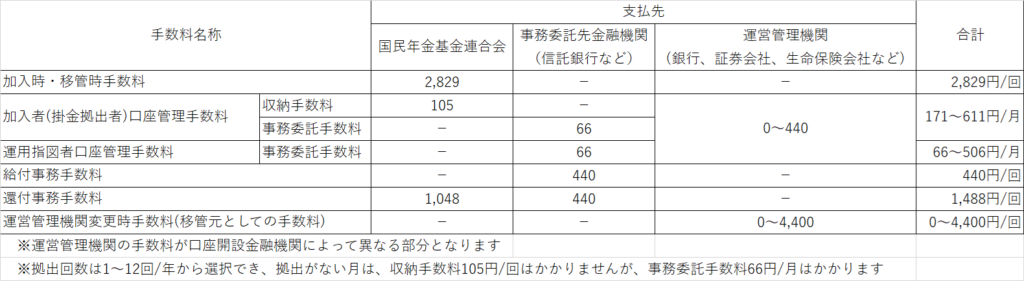

iDeCoには、通常の特定口座やNISA口座ではかからないiDeCo特有の以下の手数料があります。

- 加入時・移管時手数料

- 口座管理手数料

- 給付事務手数料

- 還付事務手数料

- 運営管理機関変更時手数料

1は国民年金基金連合会に支払う手数料であるためどの金融機関でも一律で2,829円/回であり、3と4も国民年金基金連合会または事務委託先金融機関に支払う手数料であるためどの金融機関でも一律で440円/回、1,488円/回ですが、2と5は金融機関によって異なる場合があります。

掛金を拠出している間は、最安値水準の金融機関でも、年間2,052円の手数料がかかります。

しかし、所得税と住民税ともに非課税となる世帯であり、所得控除を受けられない人を除いて、基本的に手数料負けすることはありません。

毎月かかる固定の手数料は、拠出額にかかわらず加入者(掛金拠出者)口座管理手数料が収納手数料:105円+事務委託手数料:66円+運営管理機関手数料:0〜440円=171〜611円と、最安値の金融機関でも171円かかり、これは掛金の3.42%にも及びます。

しかし、所得控除さえ受けられれば最低税率の所得税:5%+住民税:10%=合計:15%でも月換算で750円の節税となるため、損にはならないことがわかります。

2-2.利益部分だけでなく元本も課税対象になる

特定口座の場合は譲渡所得扱いであり、利益部分のみが課税対象の所得になります。

しかし、iDeCoの場合は退職所得扱いであり、正式には利益という概念はなく、元本も含めた資産全体が課税対象の所得になります。

退職所得控除額を超えてしまったiDeCoの資産は元本も含めて分離課税の退職所得扱いになり、退職所得×1/2の額が累進課税の対象になってしまいます。

つまり、掛金の拠出時と運用益は非課税ですが、受け取り時に課税されることを指します。

これが課税の繰り延べにすぎないと言われる所以です。

ただし、課税の繰り延べではあるものの、受け取り時の所得控除をうまく利用することで節税できる制度となります。

課税される場合、掛金拠出期間の所得税率と所得控除により得をする金額とiDeCo受取時の課税額を比較して得になるかを判断する必要が出てきますが、計算が複雑なのと変数も多いため、想定するのは困難です。

従って、まずは退職所得控除枠内に収めることが可能かどうかを焦点にするとよいと思います。

2-3.受け取り方法によって他の退職所得と合算されてしまう

- iDeCoの資金は退職所得扱いであるため、他に企業型確定拠出年金や小規模企業共済などの退職所得がある人は、受け取る時期によってはそれら他の退職所得と合算されてしまい、出口で税金がかかってしまう場合があります。

- 退職所得の合計額が退職所得控除枠内に収まらない場合は、他の退職金の控除枠とiDeCoの控除枠がそれぞれ別枠で使えるように受け取り時期を調整するなど綿密な計画が必要になります。

この計画を怠ると、節税効果が絶大な退職所得控除を活かし切れません。 - 受け取り方法は、利用している金融機関によりますが、1.一時金受け取り、2.年金受け取り、3.一時金+年金受け取り、の最大3種類があるため、それらのうちどの受け取り方が最も得かを計算して判断します。

上記1~3の手順を踏み、iDeCoを利用しなかった場合と比較して得になるだろうという見通しが立った場合のみiDeCoに加入するのが望ましいと考えます。

この部分の想定が崩れてしまうと、逆に損をしてしまう可能性まで出てきてしまうため、確信が持てない場合は加入すべきではないという結論になります。

※一時金+年金受け取りの場合、年金受け取り部分は公的年金等控除を利用できますが、残った額は雑所得に該当し、総合課税扱いとなることから、合計所得金額が上がってしまい健康保険料や介護保険料も上がってしまう可能性が出てきます。

2-4.原則、60歳まで引き出せない

流動性がなくなることからデメリットとして挙げていますが、老後資金を何かしらの形で保有しておくという人にとっては、iDeCo分を老後資金として保有しておけばいいだけではないかと考えます。

ただし、無理して拠出してしまって手元資金が少なくなってしまうと、途中から他の資金に当てることができないため、資金管理が重要になります。

2-5.特別法人税

将来的に凍結されている特別法人税が解除されて残高に課税される可能性がゼロではありません。

ただし、特別法人税については、iDeCoだけではなく確定拠出年金や小規模企業共済など他の退職金も含まれることから、諸説ありますが、個人的には解除される可能性は低いのではないかと考えています。

その他5つの要点

1.利用するならより早く加入した方が得になる

退職所得控除額は勤続年数と掛金拠出年数で決まるため、iDeCoを始めるならより早い方が最大限活かしやすくなります。

いずれ新NISAの投資枠1,800万円を埋められるのであれば、iDeCoは早くから加入しておいた方が得をしやすくなります。

従って、自身の資金だけでなく、贈与や相続などの資金も含めて判断できればより正確な判断ができるようになります。

2.退職所得控除の計算

2-1.基本計算式

退職所得控除は、企業年金や小規模企業共済の場合は勤続年数に応じて算出しますが、iDeCoの場合は掛金を拠出した期間(加入者期間)を勤続年数に置き換えてみなし勤続年数として計算します。

あくまでも掛金を拠出していない運用指図者期間は含まないことに注意が必要です。

計算式は、20年以下:40万円×勤続年数、20年超:40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)、で算出されます。

※ただし、80万円に満たない場合は80万円となります。

従って、始めるならより早い方がメリットを最大限活かしやすくなります。

2-2.計算時の要点

- 退職所得控除の勤続年数の端数は切り上げ

勤続年数が10年2ヶ月の人の場合、端数は切り上げとなり、勤続11年として有利な方で計算します。 - 重複期間の端数は切り下げ

退職金が退職所得控除未満で枠を使い切っていない場合、重複期間は、退職金800万円未満なら(退職金÷40万円)、800万円以上なら{(退職金-800万円)÷70万円+20年}で算出します。その際、1年未満の端数は切り捨てとなり、有利な方で計算されます。

2-3.計算例

33歳で転職し、前社では退職金がなく、転職と同時に企業型確定拠出年金に加入し、41歳のときにiDeCoに加入、57歳で退職し、企業型確定拠出年金の資産をiDeCoに移管した場合を計算してみます。

- 勤続年数が23年1ヶ月であった場合、端数を切り上げて勤続24年となり、退職所得控除は、40×20+70×4=1,080万円となる。

- 1において、退職金が580万円だった場合の重複期間は、580÷40=14.5→14年となる。

- 2において、退職後はiDeCoへの拠出はせず、iDeCoを60歳で受け取った場合の退職所得控除は、40×(24-14)=400万円となる。

- 2において、退職後も60歳までiDeCoへの拠出は続けて、退職から5年経過後の62歳でiDeCoを受け取った場合の退職所得控除は、40×20+70×7=1,290万円となる。

3.加入者、運用指図者

iDeCoの加入者とは「掛金を拠出している人」、運用指図者とは「掛金の拠出はせず運用のみを行う人」を指します。

4.掛金が拠出できる期間

国民年金の被保険者であれば原則65歳までとなっています。

4-1.60歳以上でも掛金の拠出を継続するための条件

下記3つのいずれかを満たす必要があります。

- 第1・3号被保険者:自営業者・専業主婦(夫)など:国民年金の未納期間があり?納付済期間が40年に満たない場合や受給資格期間の10年を満たしていない場合で60歳以降も国民年金に任意加入をする場合

- 第2号被保険者:会社員・公務員など:仮に国民年金の未納期間がなく納付済期間が40年を満たしていても60歳以降も厚生年金に加入して働く場合

- 海外居住者:日本国籍を保有していて60歳以降も国民年金に任意加入をする場合

4-2.65歳までとは

掛金の拠出は資格喪失日である満65歳になる日の前月分までとなります。

※法律上、満65歳になる日とは、誕生日の前日を指します。

例えば、誕生日が4月1日の場合、資格喪失日は3月31日であり、掛金の拠出は2月分掛金である3月拠出分が最後になります。

4-3.例外

iDeCoの老齢給付金を受給した人や公的年金を65歳前に繰上げ受給した人は60歳以降の継続加入はできません。

5.資産が守られる

iDeCoの資産は、自己破産した場合でも国民年金や厚生年金などと同様に、法律により差し押さえが禁止されています。

※ただし、あくまでも給付を受ける権利であり、税金の滞納等の場合はその限りではありません。

まとめ

上記の通り、新NISAと比較すると制度上非常に複雑であり、デメリットも数多くあります。

自身の状況を把握し、得になるだろうという結論が出せない限り手を出さない方が無難です。

上記内容を読んで自身で調べる気が起きない場合は、iDeCoには手を出さずにシンプルに新NISAだけ利用すればいいのではないか、というのが結論になります。

次回は加入をさらに検討する場合の詳細部分に触れた応用編をまとめてみます。

コメント