YouDoc

YouDoc『インフルエンザ、コロナは大人でもよく聞くから馴染みがあるけど、RSウイルスって聞いたこともないし英語だしなにそれ!?』って方も多いと思います。かぜの原因となり、こどもにはありふれたウイルスで基本的には自然と治りますが、中には重症になるこどももいるので小児科医にとってはやっかいなウイルスです。

●RSウイルスってなに!?

●受診のタイミング

●自宅で気をつけること

などママ・パパに向けて簡単に解説します。

RSウイルス感染症ってなに!?

- RS(アールエス)ウイルス感染による呼吸器の感染症

- 生後1歳半までに半数以上、2歳までにほぼ100%のこどもが少なくとも1回はかかる

- 保育園や託児所などを利用しているこどもは毎年60-80%が再感染する

- 多くは軽症で自然と治る

- 中には重症化するこどももいる

- 初めて感染した場合は症状が重くなりやすい

- 生後数週間〜数ヶ月の時期は肺炎、細気管支炎など重症化するリスクが他の子より高いので注意

かかりやすい季節は?

2015年頃までは冬に流行のピークが来ていましたが、2016年以降は9月くらいから増えてきています。

2020年はコロナ禍となり大きな流行がありませんでしたが、2021年には3月から増え始め、7月をピークに大流行しました。冬のウイルスだったのがコロナが大流行して春〜夏のウイルスと変化してきています。

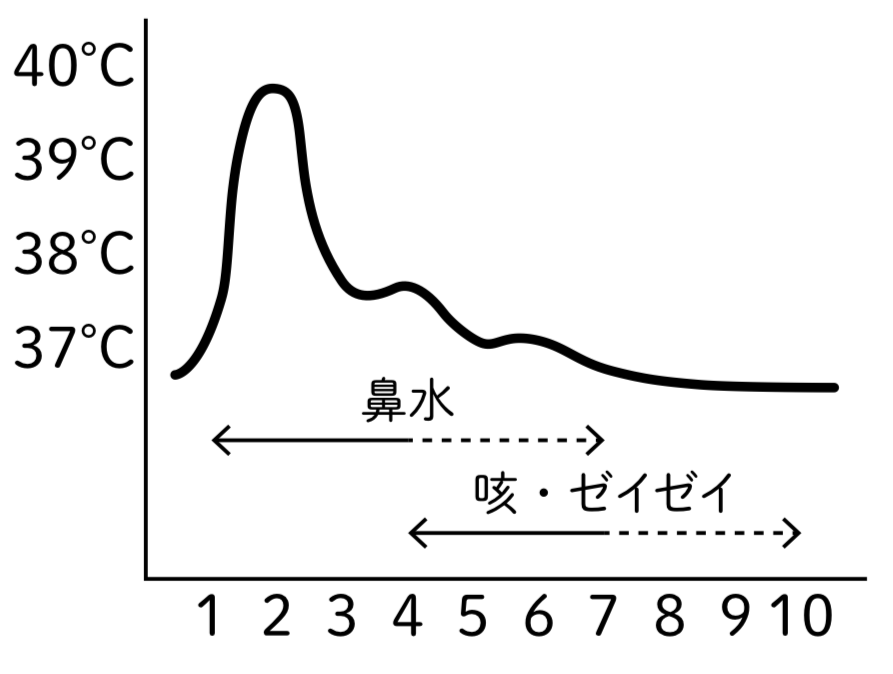

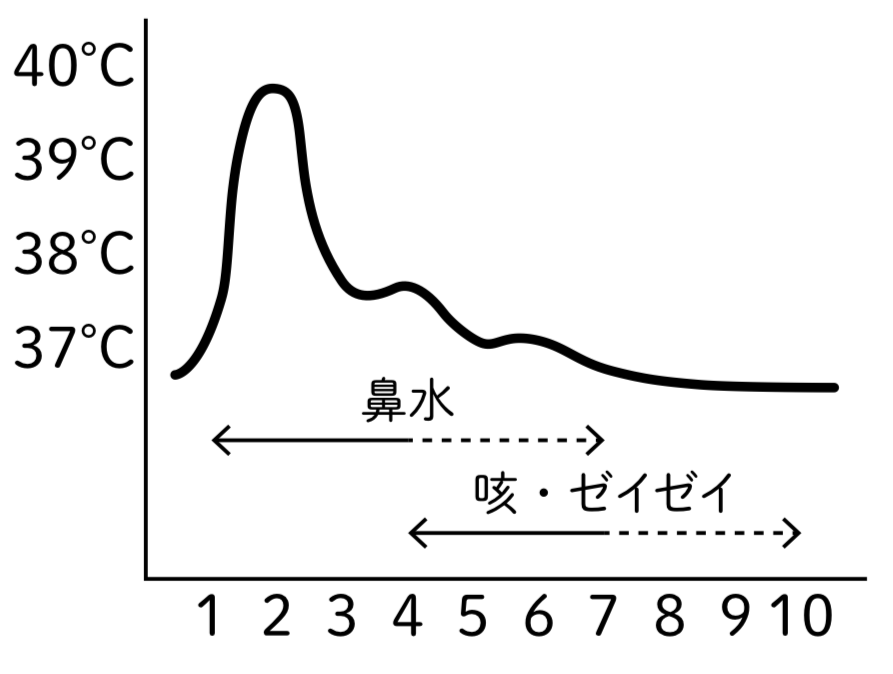

症状や経過は?

発熱、鼻水、せきの呼吸器症状が多いです。中には嘔吐や下痢を伴うこともあります。

潜伏期間は2〜8日(典型的には4-5日)です。

鼻汁、咳などの症状が初めに出現し熱が出てきます。(発熱しない子もいます)

多くは軽症ですみますが一部は2-3日後に咳がひどくなり、ゼイゼイする、呼吸困難などの症状が出現し、細気管支炎、肺炎へ進行したりします。4−5日目がピークのことが多いです。7日目ぐらいまでは悪くなることもあります。

通常発熱は3-4日で熱は下がりますが、中耳炎や細菌性肺炎の二次感染を起こし、熱が長引くときもあります。

RSウイルス感染症は他のウイルスと比較して、なんといっても分泌物が多くなることが特徴です。

そのために重症化したり中耳炎や細菌性肺炎の合併が起こりやすいです。

症状改善まで1週間ぐらいが目安ですが、軽度の咳嗽や鼻汁は1-3週間続くことも多いです。

それらの症状が残っていても本人が元気そうなら特に様子を見てもらって大丈夫です。

診断方法は?

迅速抗原検査キットによる迅速検査で診断します。

綿棒を鼻の奥に入れて検査するものです。

約10分で結果が出ます。

原則は1歳未満もしくは入院した場合が対象です。

小児科医は検査してあげたい気持ちもやまやまなんですが、保険診療では対象が決められているのです。

それ以外の場合には検査はしないのが基本だと思ってください。

治療方法は?

普通のお風邪と一緒で特効薬はありません。

去痰薬などの対症療法となります。

中耳炎・肺炎を合併した場合は抗菌薬を投与することもあります。

入院中は酸素投与や鼻汁吸引を行います。

重症化しやすいのはどんな子?

- 生後6ヶ月以下の乳児(特に早産児)

- 月齢24ヶ月以下で免疫不全がある

- 心臓や肺の基礎疾患がある

- ダウン症候群

これらのお子さんは特に注意が必要です。

RSはやはり分泌物が多くなることが特徴で呼吸が苦しくなるお子さんも中にはいます。

ひどい場合は人工呼吸器が必要となることもあります。

また未熟性のため3ヶ月未満の乳児は無呼吸を起こすこともあり要注意です。

ほとんどは風邪と同様に自然と治りますが、このように重症化するお子さんもいるので小児科医にとってはやっかいなウイルスです。

お家でできること

- 鼻吸引

- 飲食を促す

- 再受診のタイミングを逃さない

鼻汁吸引を頻回に行う

分泌物が多いのがRSウイルスの最大の特徴なので鼻水吸引が一番重要です。

入院中でも治療の中で一番重要なのは鼻汁吸引となります。

小さい子は鼻をかむことができません。

また小さい子ほど大人と違い口呼吸が苦手で鼻呼吸に依存しているので鼻がつまると簡単に苦しくなってしまいます。

少なくとも大人がかぜをひいたときに鼻をかむ回数以上は鼻汁吸引をしてあげましょう。

鼻汁吸引器は必須アイテムです!

小児科医は皆購入をおすすめするアイテムなのでまだ持っていない方は迷わず購入してください。

⬇自宅での鼻水吸引機のおすすめを別記事で紹介しているので参考にしてみてください⬇

飲食を促す

RSウイルスに限らずなにかのお風邪をひいたとき、食事・水分がとれなくて入院となることがあります。

これを防ぐためにはママ・パパの頑張りが1番必要です。

自宅で電解質入りの水分を摂取させることを経口補水療法(oral rehydration therapy:ORT)と我々は言います。

ORTは,かつて開発途上国のコレラの小児を救命するためにWHOが経口補水液を開発したことを契機に普及した治療法で、経口補水液を適切に飲むことで点滴と同等の水・電解質補給効果があることがエビデンスで示されています。

現在では先進諸国においてもORTが軽度〜中等度脱水の治療法として確立しており、世界的に標準となっている初期治療です。

難しく聞こえるかもしれませんが、ドラッグストア等でも売られているOS-1®のようなものを自宅でいかに飲ませられるかが重要になります。食事も食べるに越したことはないですが、大体の病気は1週間ぐらいで落ち着くので経口補水液のような水分だけでも十分です。入院中も点滴だけで十分なお子さんが多いです。

脱水で入院を防ぐにはママ・パパの頑張りが1番大事なのです。

点滴をあてにしないでください。

点滴は痛みを伴います。点滴をきっかけに病院嫌いになるこどもももちろんいます。

ただでさえ高熱で体がしんどい時に痛みを伴うことをさせたくありませんよね。

ママ・パパが頑張るか、こどもに頑張らせるか。

そう考えるとママ・パパが頑張りますよね。

そうと言っても頑張っても嫌がって飲んでくれないんです…

わたしもパパなのでよくわかる…普段でさえ嫌いなものは無理なのに風邪の時はなおさら無理!って感じですよね。

理想は経口補水液ですが、おいしいとは言えないので味が嫌いで飲まない子もいます。

そんなときはリンゴジュースなどでも構いません。

食べたがるもの・飲みたがるものを積極的に飲ませましょう。

ただし水・お茶だけはむしろ逆効果のことも多いので必ず塩分や糖の入ったものを与えましょう。

また解熱剤を積極的に使いましょう(もちろん決められた用法用量を守ってくださいね)。

解熱薬は病気をなおす効果はなく子どもが熱が出ても元気であれば使う必要はありませんが、危険な薬ではないので高熱でしんどそうであれば使って少しでも楽にしてあげましょう。

一時的に解熱をさせることができるのでそのときは経口補水液の絶好のチャンスです!

熱が少し下がると高熱時よりかは元気が少なからず出ているはずです。

そこで飲水量をかせぎましょう。

⬇経口補水療法(与え方・コツ・代用品など)は下の記事で詳しく解説しているので是非ご覧ください⬇

近日公開予定

再受診のタイミングを逃さない

これも非常に重要です。治療が遅れないようにするため、再受診の目安を知っておきましょう。

次の章で詳しく解説しています。

再受診のタイミング・めやす

一度RSウイルスと診断されて去痰薬・解熱薬などの処方されて一安心したものはいいものの、なかなか治らず次はいつ受診すればいいのか迷うママパパも多いと思います。

かかりつけ医が指示してくれる場合は従えばいいのですが、なかなか全員の患者に細かく説明できる時間がないのが今の小児科の現実です。(他の診療科でも同様ですが)

再受診の目安を書いたので参考にして再受診のタイミングを逃さないようにしましょう。

救急車を呼んで受診するとき

- 無呼吸がある

- 顔や体の色が悪い

- 意識が悪い

これらの症状があった場合は治療を急ぐ重症の可能性がありますので救急車を呼びましょう。

自家用車でかかりつけを受診するとき

- 顔色は悪くないが呼吸が苦しそう

- 食べられない、飲めない

- 寝れない

- 発熱が4日以上つづく

でも呼吸が苦しそうなのかもこどもだから伝えてくれないしわからないわ…

確かに呼吸が苦しそうというのも医療従事者でなければ正確な評価は難しいと思います。

咳がたくさん出てるだけでも苦しそうと救急車を呼んでしまうママさんもいれば、顔色が悪くなるまで様子を見るママさんもいます。

もし顔や口が紫になっているのであれば低酸素になっている可能性があるので救急車を呼びましょう。

では顔色が悪くないときはどこをみればいいのでしょうか。

一つの目安として“陥没呼吸”というものがあります。これはママ・パパでもわかることが多いので目安にしましょう。こどもの胸郭は非常に柔軟性があるため、吸う力が強くなると肋骨と肋骨の間や肋骨の下などが吸うときにへこむことがあります。これがみられるとこどもが頑張って呼吸をしようとしている目安になります。

陥没呼吸がある場合はかかりつけを受診すると良いと思います。再受診のタイミングの一つの目安として知っておくといいでしょう。ただし、陥没呼吸があるからといって必ず入院になるというわけではないので先生の指示に従いましょう。

陥没呼吸の参考動画を載せておきますので一度見ておくと、自分のこどもが陥没呼吸があるのかないのか判断することができるでしょう。

予防のポイント

ウイルスの排泄は通常1〜2週間と熱が下がっても比較的長期間続きます。

咳やくしゃみ、感染者との直接的な接触や感染者が触ったものの間接的な接触で感染します。

手洗いを念入りに行うことやマスクをすることが重要です。

特に乳児などのハイリスクのこどもにはうつさないように気をつけましょう。

RSウイルスのまとめ

- RSウイルスは鼻汁、痰などの分泌物が多くなることが最大の特徴

- 呼吸の症状(無呼吸がないか、苦しそうじゃないか)に注目

- 鼻吸引を積極的に行い重症化を防ごう

コメント