添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

またまた良い質問

最近、お寄せいただいた質問なんですが、みんなが悩みそうなところを鋭く質問いただきましたので、ご紹介していきたいと思います。結局、みんなうまく書けないところは、同じようなことです。つまり、みんなで質問すれば、どんどん悩みは解消されていくというものです。

ご質問お待ちしております。

観点が解決策になってる?

「エネルギーの効率性の観点」と解答したら、「観点が解決策になっている」との指摘を受けました。どういうことなのでしょうか?

観点は、見方や立場を示すものと考えています。

「エネルギー利用の効率性」との表現は、エネルギーを無駄なく使うという方法論に見えてしまい、立場や見方という大きな考えを示すものから外れていると感じました。

観点は、課題のジャンル分けといったイメージで記述すると良いと思います。

課題と解決策の違いって何?

課題と解決策の違いが良く分かりません?

課題は、問題と理想にあるギャップ埋める行動です。

つまり、「問題」のうち「対処する」「解決する」といった行動に重点が置かれている問題です。よって、大きな事柄から、だんだん具体的に説明していくイメージです。

観点 > 課題 > 解決策 > 具体例

こんな関係をイメージするとどこで何を書くべきなのか整理できると思います。このことから、具体的な解決策も課題になり得るのですが、それをやってしまうと解決策で書くことが無くなってしまうので、課題は方向性ぐらいに留めるのが得策という訳です。

悩んだら「解決策がたくさん書けるかな」という視点で課題の適否を判断すれば良いと思います。

様々な観点を持つ課題って解答として不適切?

「多様な機能を有する森林の確保」は課題だと思うのですが、この課題だといろいろな観点(産業面、環境面、健康面)に対応しているので、もっと具体的な課題の方がいいですか?

私の考えは、課題としてふさわしいと思います。いろいろな観点を持っているということで悩まれているのであれば、背景の記述で観点を誘導すれば良いと思います。

「環境面」と述べたければ、温暖化や生物多様性の状況・必要性を説明して「環境面」という観点にもっていく感じです。

課題の適切性ってどうやって判断すればいいの?

間接的な効果を持つ課題は、解答としてふさわしのですか?

例えば、まちづくりGXの推進に関する課題で、「担い手確保」は課題としてふさわしいのでしょうか?

課題の一つとして、取り扱うことは特に問題ないと思いますが、選定課題としてはどうかなといった感想です。解決策で技術力をアピールすることを念頭に置くと、ちょっと厳しいと考えるからです。

必須科目Ⅰは、文章構成(主張の筋道)が大切です。参考資料の情報を文脈が通るように、再構築する感じです。これを行うためには、骨子を作成し俯瞰的に構成を確認すると良いと思います。

論文

本日の論文は、農業部門 令和3年度 必須科目Ⅰ「農村農業振興」になります。このテーマは、地方創生に類似しており、地方都市の活力を取り戻すといった根っこの課題は同じだと思います。建設部門受験者においても、参考になる情報が多くあります。では、早速論文を見てみましょう。

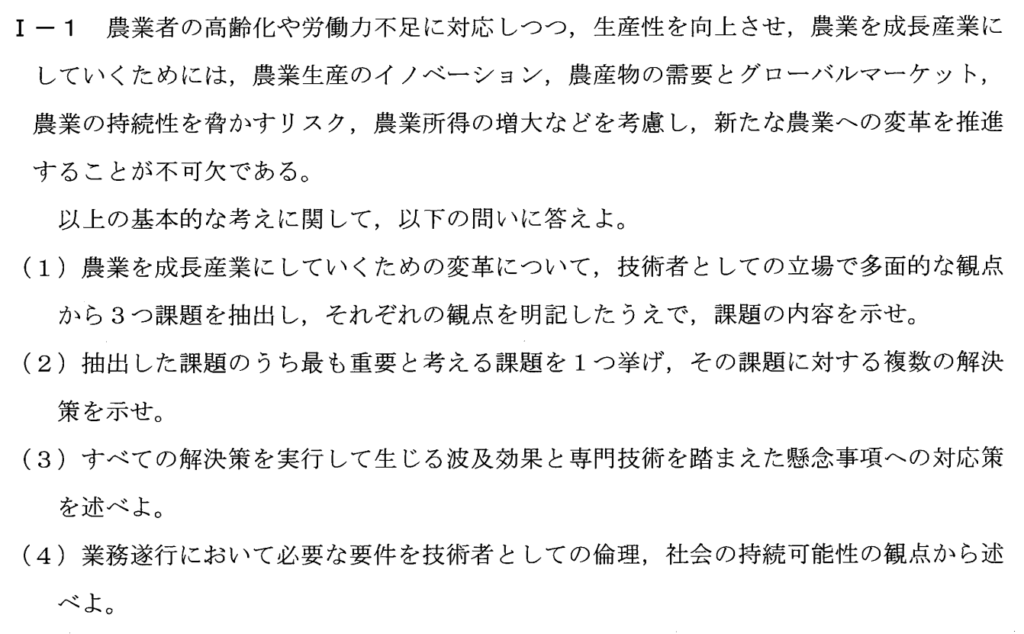

問題

課題

1.農業・農村の振興のために必要な課題

①優良農地の確保

農業・農村における生産年齢人口の減少が続く中、収益向上や生産コストの削減により持続可能な農業の実現を図る必要がある。また、国内の農地面積が減少するすう勢にあっても、生産基盤としての条件整備がなされた優良農地を維持・整備することにより、所有者が変わった場合であっても国内生産体制を確保することが可能である。このため、農業生産基盤の整備の観点から、優良農地の確保が課題である。

②定住人口の確保

農村の維持に必要な地域活動を担う農村人口が減少しているため、水路の泥上げや農道の草刈り等、地域で行う必要のある維持管理活動が困難となる可能性がある①。以上により、農業・農村に携わる人の観点②から、定住人口の確保が課題である。

① 「農村の維持に必要な地域活動を担う」と「地域で行う必要のある維持管理活動」は同じことを述べています。重複表現を避け、端的に表現しましょう。→「農村人口が減少しているため、・・・草刈り等の農村維持に必要な地域活動が困難になる。」

端的にした分、スペースが生まれるので、維持管理が滞った場合の弊害(問題にある農村の多面的機能が損なわれてしまうといった論調)などを記載すると良いでしょう。

② 観点が分かりづらいですね。この場合は、「維持管理の観点」ですかね。または、前項の指摘のとおり農村の多面的機能の損失をもっと説明できるのであれば、問題にある「地域政策の観点」としても良いと思います(①は産業政策、②は地域政策、③は強靭化と題意にバッチリ沿います)。

③ため池の改修

近年、豪雨や地震等により多くのため池が被災している。ため池は江戸時代やそれ以前に築造されたものが存在しており、構造的に安定かどうかが不明なものも多い③。加えて農業従事者の減少に伴う、ため池利用率の低下及びため池の維持管理の粗放化が進展している。以上より、ため池の被害軽減対策が求められている④。このため、農村地域の防災・減災の観点から、ため池の改修が課題⑤である。

③ 冗長的ですね。→「安定した構造であるか不明なものが多い」

④ ため池が被害を受けやすい状況は説明されていますが、ため池が農業振興にいかに必要であるのかも説明した方が良いですね。これにより、対策が求められている背景が理解できます。

⑤ この書き方ですと、防災減災の手段としてため池の改修が必要であるように見えます。目的は、ため池の被害軽減ですよね。なぜため池を守る必要があるのかが観点になると思います。例えば、ため池を守れば、早期に生産活動を再開できるといったことであれば、強靭化の観点といった表現になると思います。

解決策

2.最も重要な課題及び複数の解決策

最も重要な課題:農業・農村の振興のためには、安定した農業生産を確保することが重要である。そのためには、労働時間の削減や作物の品質向上等を図ることの可能な農地が必要である。このため、最も重要と考える課題は「優良農地の確保」である⑥。

⑥ ちょっと長すぎますね。スペースは、技術力を最も示すことができる解決策を充実させるために使いましょう。例えば、農業生産性や品質の向上は農業振興に直結するため、「優良農地の確保」を最も重要な課題と考え、以下に解決策を述べる。」といった具合に端的に書きましょう。これにより(以下に解決策を述べると記述することにより)、次の行に記載されている「複数の解決策」という見出しも不要になります。

複数の解決策

①農地の大区画化

狭小な農地では、農業機械の旋回回数や農地間の移動に時間がかかる。労働時間の削減を図るためには、農地の大区画化を進めることが必要である⑦。また、労働時間の削減に伴い、生産コストが削減される。⑧

⑦ 解決策なので、必要性ではなくやることを書きましょう。→「進める」

⑧ 大区画化をどのように進めるのかといった具体策がありません。ここが技術力の示しどころです。

②水田の汎用化

より高収益な作物を導入するため、水田の汎用化が必要である⑨。暗渠排水や排水路を整備することにより⑩、排水性が向上し、湿害に弱い畑作物の導入や、作物の品質向上、収量増加が見込まれる。また、地耐力の向上により、大型機械の導入が可能となる。

⑨ ⑦と同様。→「を図る」

⑩ 前項と異なり具体的手段が記述されているので、良いと思います。もう少し欲をいうと技術力アピールが足りません。もっと、パイプライン化、ファームポンド整備など充実させた方が良いです。

③自動走行農機の導入に対応したほ場整備

維持管理労力の節減、1人当たり労働時間の短縮を背景に、スマート農業が推進されている。このため、自動走行農機の導入に対応したほ場整備が必要である⑪。

⑫農機の走行に必要な耕区間移動通路の確保、用排水路の管路化、ターン農道や幅広畦畔の計画を進めることが重要である⑬。

⑪ ⑦と同様。→「整備を行う」

⑫ これ以降の内容は、具体的な整備内容なので、「具体的には」を追記すると良いでしょう。

⑬ これも必要性と同じで、重要性を説明する項目ではありません。→「の整備を進める」

または、計画とあるので整備するのではなく将来に備えて計画しておくということですかね。そうであるなら、その意図を記述しないと計画が策定されているのか、計画策定するのか良く分からないです。

- 解決策が全体的に弱いです。指摘にあるように、具体を説明し充実する必要があります。論文構成のバランスが悪いです(以降の新たなリスク、要点・留意点はもっとスリムにしても良いと思います)。もっと、技術力をアピールするためにも解決策にスペースを費やしましょう。

新たなリスク

3.新たに生じるリスクと対策

新たに生じるリスク:整備後、自動走行農機を含め、さらなる大型機械が導入される可能性がある。更なる⑭大型機械が導入された場合、既存の区画規模ではその能力を十分に発揮できない可能性がある⑮。

⑭ ゆれています。統一しましょう。

⑮ これを書いてしまっては、提案した解決策が十分でないと自ら言っているようなものです。この可能性を踏まえ計画すべきと評価されてしまいます。

対策:ほ場整備の計画時に、農業者から今後導入する予定の農業機械の規模を聞き取る⑯。これを見据えて区画規模や形状、ほ場間移動通路の幅等を決定することで、ほ場整備後の新たな機械導入に合わせた整備をすることが可能である。

⑯ ⑮の通り、上記解決策を講じる時点において、聞き取りを行うべきです。

要点・留意点

4.必要となる要件・留意点

技術者としての倫理の観点:農業生産基盤の整備は、地域社会、文化、環境に対して大きな影響を与えることを十分認識する必要がある⑰。このため、地元団体や農家個人対する丁寧かつ具体的な説明が必要である⑰。地域と十分に意見交換を重ねることによって、新たな営農への円滑な転換が可能となる⑰。

⑰ 問われていることは、要件、留意点です。よって、文末は「必要がある」ではなく、「〇〇が要件である」または「〇〇に留意する」といった具合にすべきです。また、技術者としての倫理と言われると幅広く解釈してしまいがちですが、この試験に限っては、技術士倫理綱領を参考に記述しましょう。倫理に関しては、以下の項目を視点に書くと良いです。

1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先する。

(1)技術士は、業務において、公衆の安全、健康及び福利を守ることを最優先に対処する。

(2)技術士は、業務の履行が公衆の安全、健康や福利を損なう可能性がある場合には、適切にリスクを評価し、履行の妥当性を客観的に検証する。

(3)技術士は、業務の履行により公衆の安全、健康や福利が損なわれると判断した場合には、関係者に代替案を提案し、適切な解決を図る。

社会の持続可能性の観点:農業生産基盤の整備と合わせ、担い手への農地の集積・集約化を一体的に進めることにより、土地持ち非農家が生まれる可能性がある。

農作業から離れる場合、従来行っていた水路の泥上げ、農道の草刈り等の地域活動の低下が懸念される。多面的機能支払制度を活用して地域の共同活動を維持し、⑱地域コミュニティを再生していく提案を行うことも必要である⑲。- 以上-

⑱ 可能性、懸念事項、やるべきことなどは、一切不要です。ここで書くべきは、要件、留意点です。最後の2行以外は不要です。

⑲ 要件・留意点ですから、文末は「要件である」、「留意する」といった表現にしましょう。→「地域コミュニティの再生に留意する」