明治維新とは?戊辰戦争と新政府の発足までをわかりやすく解説!

ペリーの来航を機に日本では幕末の動乱期に移行し、尊攘運動が討幕運動にかわったのは時間の問題でした。そんな中で時代の潮流に乗ったのは江戸幕府ではなく討幕を目指した新政府です。

やがて最後の将軍だった徳川慶喜は大政奉還で政権を朝廷に返上しています。

もちろん数百年単位で政治に携わっていない朝廷が難局を乗り切れるわけがありません。朝廷は元将軍となった徳川慶喜を頼ろうとするのですが、新政府としては面白くない事態です。ということで慶喜を出し抜いて自分たちが主導しようと策を講じるのですが、慶喜にことごとくすり抜けられてしまいます。

そうした裏事情もあって徹底的に主導権を握りたい新政府は幕臣の中でも血の気の多い人たちを挑発し始めたのでした。

ここでは、そうした挑発行動の末に起こった戊辰戦争や、その戦争が収まった後にどういった形で新政府が国を治めていったのかをまとめていきます。

戊辰戦争の勃発(1868~1869年)

新政府は将軍の徳川慶喜を政権に加えないように策を練り、彼に対して辞官納地まで要求したことで旧幕臣や佐幕を是とする会津・桑名藩の藩士たちを憤怒させました。

旧幕臣たちの中には舐めた態度の新政府に対して「戦ってやろう!」と意気込む主戦派と「外国の利になるだけだから」とあえて戦う必要はないとする恭順派に分かれており、慶喜も後者の立ち位置にいたのですが...

完全に主導権を握りたい新政府は旧幕臣たちをさんざん挑発して起こったのが鳥羽・伏見の戦いからの戊辰戦争でした。

慶喜の恭順の意思は固く戦意を失っていたため、戦争が始まってすぐに江戸城を明け渡します。いわゆる江戸無血開城です。

ところが、薩摩・長州を中心とする新政府軍は江戸城の接収で終わりとはしませんでした。政権を握るまで庄内藩や(特に)会津藩などにさんざん痛めつけられたこともあり、厳しい対応を取ったのです。

会津と言えば『京都守護職』!京の治安を守る新選組を庇護した役職です。一方の庄内藩は江戸の治安を守る新徴組を組織しました。

そんな会津藩などを支援するために奥羽越列藩同盟を結成しますが、激戦の末に1868年9月に降伏。東北も新政府軍に平定されました。

その中でも徹底抗戦を考えていた者たちはさらに北上します。旧幕府海軍を率いた榎本武明らも合流し箱館の五稜郭に立てこもり交戦しましたが、翌年の5月には彼らも降伏して国内全土が統一されています。

特筆すべきはその被害の小ささです。戊辰戦争は国内最大の内戦でありながら、同時期に世界で起こった内乱に比べると被害はかなり少ないものでした。

- アメリカ南北戦争(1861~65年/アメリカ):死者約62万人

- パリ=コミューン事件(1871年/フランス):一週間の市街戦で約3万人

- 戊辰戦争(1868~1869年/日本):約8000人

これは新政府側も旧幕府側も多くが日本の植民地化に危機感を抱いていたためでしょう。

戦い自体は起こってしまいましたが、江戸無血開城を西郷隆盛と勝海舟という新旧陣営で談判し成し遂げたのはその象徴と言えそうです。

新政府発足

さて、そんな戊辰戦争が始まる直前。既に新政府は戦いだけに注視せず、新体制に向けて積極的に動いていました。

条約を締結した諸国に対して王政復古によって天皇を主権者とする新政府が成立したことを通告して諸国からの承認を獲得し、国内に向かっては開国和親の布告を行いました。

開国和親は漢字の通り「開国して外国と仲良くしましょう」という意味です。

さらに、旧幕府討伐軍が江戸に向かっている最中に五箇条の御誓文を発して新しい政治方針を広く表明し、政局の動揺を抑え込むことに加え、公家や諸侯、諸藩士たちを新政府の下に結集しようとしたのです。

- 広ク会議ヲを興シ万機公論ニ決スヘシ

- 上下心ヲ一ニして盛ニ経綸ヲ行フヘシ

- 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス

- 旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ

- 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ

この五か条の御誓文では、広く(←日本中から)人を集め会議をして政治を行うこと、格差は多少あろうとも上も下も関係なく社会生活をよくすること、それぞれ責任を果たして目標を達成することなどがまとめられていました。

さらに翌日には五榜の掲示で

- 五倫の道徳を守ること

- 徒党・強訴を禁じること

- キリスト教を邪教として禁じること など

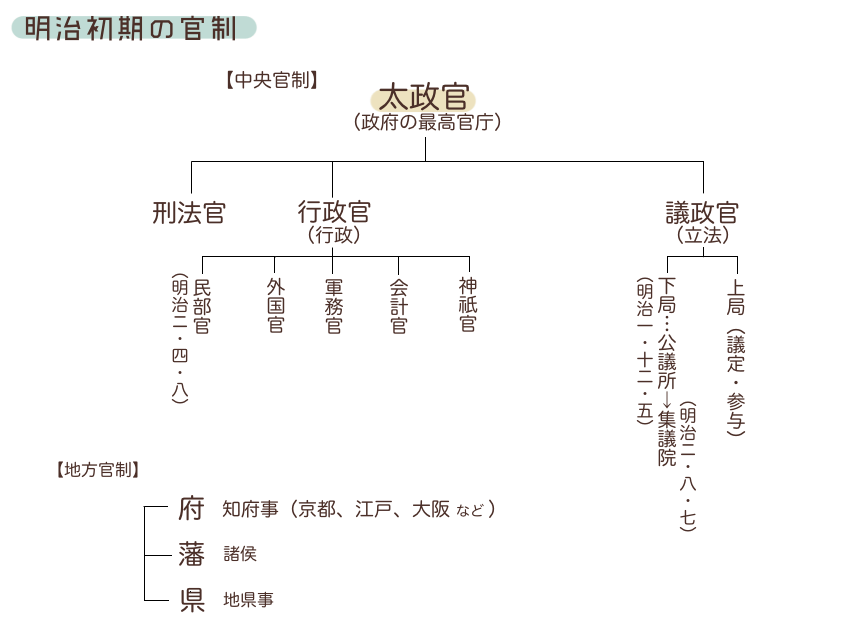

を太政官が掲げて、国民に広く知らしめました。

ヨーロッパの力を借りて討幕したのにヨーロッパ諸国が信仰するキリスト教を禁じたなんて話を受け入れられるわけがありませんでした。

また、旧幕府の儒教道徳に基づく教学政策を引き継いでいましたが、すべて5年以内に撤廃されたそうです。

さらに同年、政体書を発布して誓文の方針と官制を具体化させました。この段階で新政府の組織が整うこととなったのです。

1868年には元号を明治と改め江戸を東京と改称。さらに同年に明治天皇が東京行幸を行って翌1869年には新政府も東京へ。こうして東京遷都が行われたのでした。

こうした幕末から明治に至るまでの一連の変革は明治維新と呼ばれています。