聖武天皇の詔により奈良時代に建てられたと言う、長い歴史を持つお寺。貴重な仏像や遺跡を見ることができる。特に仁王門の金剛力士像と、お寺の入り口に残る西門の遺跡は一見の価値ありだ。

参拝日:2024年2月15日

お寺の紹介

- 全国の国分寺は、741年(奈良時代・天平13年)に「聖武天皇」の詔によって建立された

- 通称「国分寺台」と呼ばれる、養老川の右側の岸の台地に建てられている

- 室町時代(1394~1427年頃)まではその存在が確認されているが、後に荒廃

- 江戸時代(1688~1704年頃)の僧「快応」により再興

- 1716年には現在の薬師堂を建立し、後に仁王門も設けられる

- 薬師堂内の厨子に本尊を安置

- 市原市指定文化財

- 仁王門の金剛力士像「阿形」は南北朝時代作、「吽形」は江戸時代作

- 1966年(昭和41年)以降、数回にわたる発掘調査で数々の遺構などを発見

- 金堂・講堂の基壇、中門跡、南大門跡と推定される遺構、国分寺の屋根を葺いた瓦を焼いた窯跡など

- 周辺では古墳や遺跡、瓦の窯跡などが発見されている

- このため寺の敷地は四角形ではない

- 伽藍は2つの時期に分かれて造営されてことが分かっている

- 最初の造営は仮設として建築されたとされる

- 千葉県立中博物館に、当時の復元予想模型を展示

正式名称

医王山 清浄院 上総国分寺

宗派

真言宗 豊山派

御本尊

薬師如来

ご真言

おん・ころころ・せんだり・まとうぎ・そわか

創立

奈良時代|聖武天皇

中興年|元禄年間(1688年-1704年)※一度荒廃したがこの頃に再建された

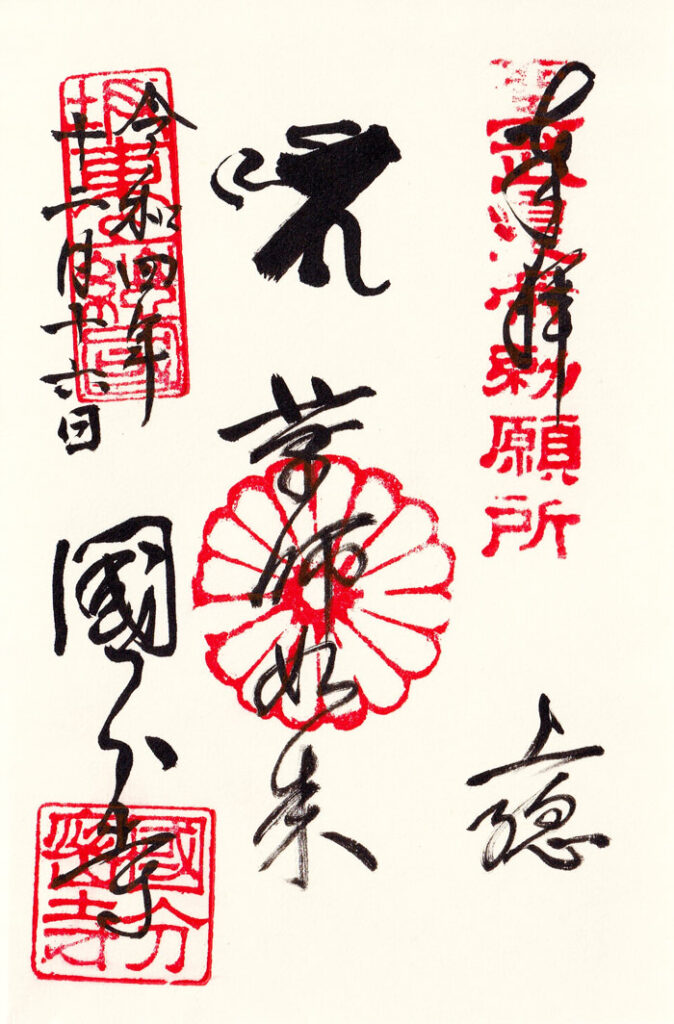

御朱印

中央に「薬師如来」、右下に「上総」、左下には「国分寺」と記載。

御朱印所について

本殿左にある自宅兼寺務所にて御朱印を頂いた。

※お寺はご自宅が寺務所になっているため、インターフォンを押して住職さんに書いていただいた。

みどころ

国分寺外観

「上総国分寺」は、奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、上総国国分寺の後継寺院にあたる。付近は広い草原が広がり、突然ぽつんと現れた。居心地の良い静かな場所だ。

住宅街の中、急に開けた場所が今回の目的地である「上総国分寺跡」だ。

前からずっと来たかった場所であるのでうれしい。なにせ、律令時代に出来た国「上総国」の国分寺なのだから。

駐車場が完備されているのも大変ありがたい。

では上総国分寺へ、いざ。

上総国分寺 寺号標

上総之介とか上総守(さずさのかみ)のあの「上総」である。

上総国分寺 西門

足を向けるとすぐに目に留まる、西門跡。

遠くから見ると、「ただの赤い円柱があるな~」くらい。

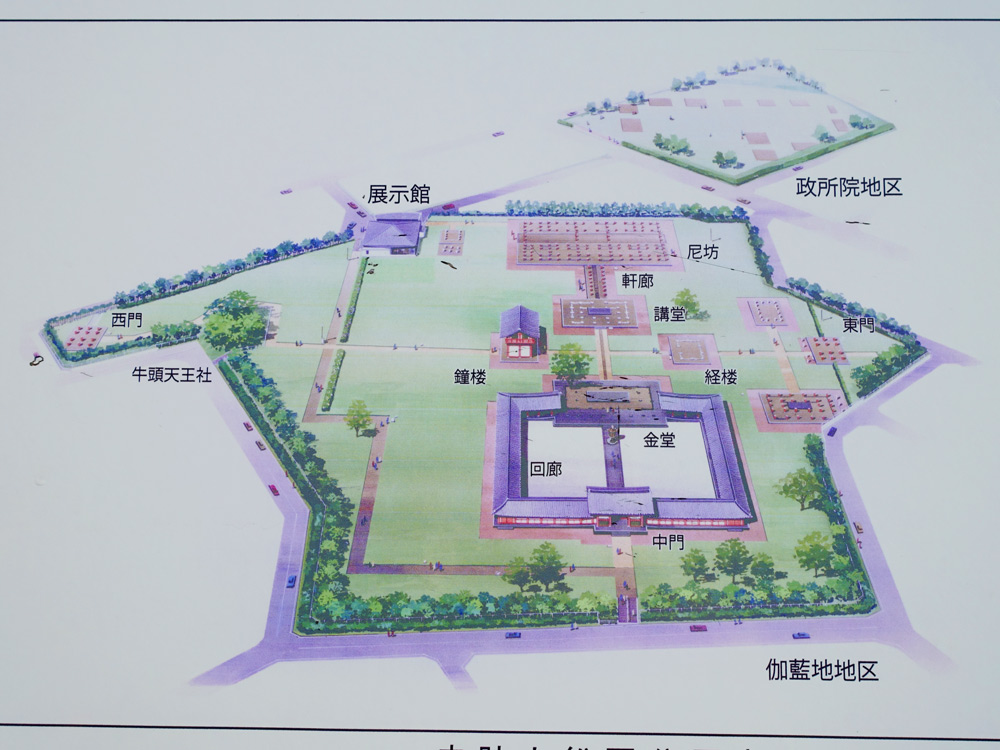

史跡上総国分寺跡

国指定史跡上総国分寺跡は、市原が古代上総国の政治・文化の中心であったことを象徴する歴史的文化遺産です。

上総国分寺 (僧寺) は、 寺域が13.9万㎡におよぶ、武蔵国、下野国に次ぐ規模を誇る代表的な国分寺でした。寺城のやや南西よりの南北219m、東西194mの範囲に塀をめぐらし、伽藍を配置していました。 伽藍配置は、南大門・中門・金堂・講堂が南北に並び、七重塔は、回廊に囲まれた金堂前庭の東側に配置しているのが特色です。 藤原京の大官大寺に類似しています。

伽藍の北東には政所院(東院と呼ばれていた可能性があります)、北西には菌院、南には花苑などの付属施設が配置されていました。ほかに構院・綱所・経所・油菜所・厨などの施設が置かれていたことが、出土した墨書土器から推測されます。

西門跡

西門は、金堂と講堂のあいだの西方に位置し、伽藍地の西側の堀に開いていた門です。 平成2年3月の発掘調査で間口3間10.8m(36尺、10+16 +10)、 奥行2間5.7m(19尺、9.5+9.5)の三間一戸の八脚門であったことが分かりました。

柱は直径約50cmの掘立柱で、一度建て替えられていました。また、西門が建てられる前に、南北5間12m、東西3間6.75mの掘立柱建物が建っていたことも分かりました。

西門跡については、平成5年度に位置や規模が分かるように整備しました。柱のあいだに甎を並べたところは壁であったことを示しています。

西門跡前の案内看板より

近づいてみると、まず円柱がかなりの太さであることが分かる。こんなに太い円柱が12本並んで立っている。解説看板によるとこれは、当時の西門を支える柱だったとのこと。この太さである。以下に立派な門がここに立っていたのか、想像に容易い。当時の門を見てみたかったなあ。

それでは、かつての西門をくぐり境内へと向かうとする。

現在の参道はもう少し左に位置しているが、この階段から正面を向くとこちらが本来の参道だということがよくわかる。

てくてくと進むと・・・

歴史を感じる石標がある。うっすらと「上總國分寺」と彫られているのが見える。

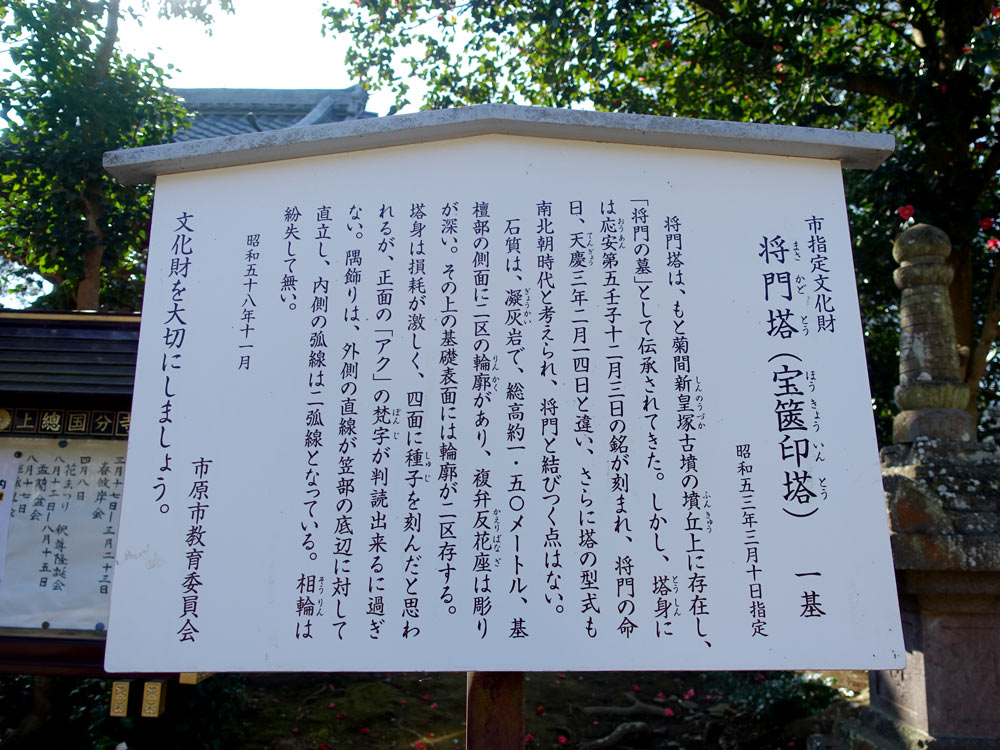

将門塔(宝篋印塔)

何やら小さな塔があった。なになに・・・

市指定文化財

将門塔(宝篋印塔)一基

昭和五三年三月十日指定

将門塔は、もと菊間新皇塚古墳の墳丘上に存在し、「将門の墓」として伝承されてきた。しかし、塔身には応安第五壬子十二月三日の銘が刻まれ、将門の命日、天慶三年二月一四日と違い、さらに塔の型式も南北朝時代と考えられ、将門と結びつく点はない。

石質は、凝灰岩で、総高約一・五〇メートル、基檀部の側面に二区の輪廓があり、複弁反花座は彫りが深い。その上の基礎表面には輪廓が二区存する。塔身は損耗が激しく、四面に種子を刻んだと思われるが、正面の「アク」の梵字が判読出来るに過ぎない。隅飾りは、外側の直線が笠部の底辺に対して直立し、内側の弧線は二弧線となっている。相輪は紛失して無い。

昭和五十八年十一月 市原市教育委員会

文化財を大切にしましょう。

将門塔前の案内看板より

「将門塔」なるものを発見。将門の墓と関連するかと思いきや、特に結びつく点はないとのこと。塔の形式自体が南北朝時代のものと考えられるそう。時代を超えて「将門塔」が作られたことに、当時の平将門の影響力が感じられる。

将門塔はあくまで伝承ってことだ。調査をするって大事だけど現実を知ってしまうのも酷である。

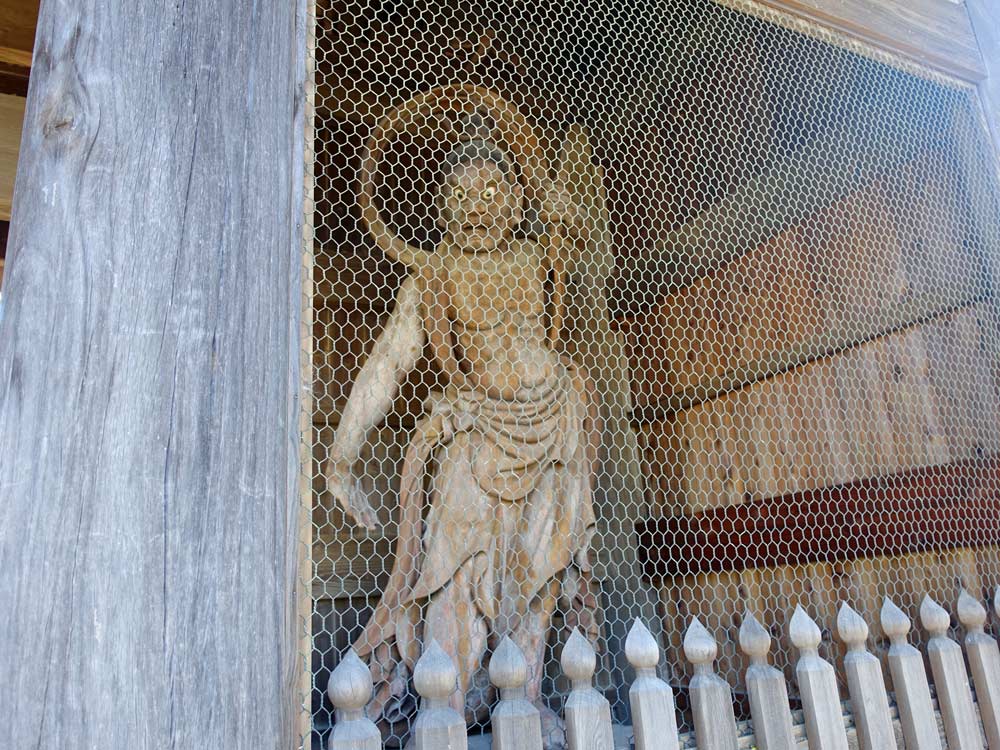

山門 金剛力士像

こっちが「阿形」で

こっちが「吽形」だ。

市原市指定文化財

木造金剛力士像 (阿形) 附木造金剛力士像 (吽形)

指 定 平成十八年八月二十八日

所在地 市原市惣社一七ーニ

金剛力士は仏法の守護神として、阿吽一対の二像が寺の門や須弥壇に安置され、二王 (仁王)とも呼ばれました。本像は、西面して建つ国分寺仁王門の左右に安置されている一対の金剛力士像です。 市内に現存する中世の金剛力士像は、皆吉にある橘禅寺の木造金剛力士像 (千葉県指定文化財) と当阿形像のみです。

像高は、阿形が二一四五メートル、吽形が二、二〇五メートルで、共に針葉樹材の寄木造りです。 阿形像は、動きのある体勢と表情に迫力と重厚さを保ちつつも、鎌倉時代前期の金剛力士像

に比べると筋肉や衣文の彫り方がおさえ目である点などから、一三世紀末頃から一四世紀前半にかかる頃の作とみられます。残念ながら頭部は江戸時代初期の補作ですが、本像は市内のみならず、

房総の仏教彫刻史上重要な位置を占める秀作です。また中世の上総国分寺の歴史を考える上でもかけがえのない歴史資料です。

吽形像は、江戸時代後期 (寛政十二年頃か)の作で、全体の彫方の形骸化は免れませんが、その寄木構造は阿形像の特殊な造りにならっており、学術的にも貴重です。旧像にならう江戸時代の再興像として、阿形像と一揃いの二王像としての価値があり、附として一緒に指定いたしました。

なお本像は、平成十六年、寺と檀家有志の努力で復元修理され、当時の躍動感あふれる造形美がよみがえりました。

平成十九年三月三十日 市原市教育委員会

木造金剛力士像前の案内看板より

説明看板によると、2体は別の時代に造られたことが分かる。

阿形は鎌倉後期の作、吽形は江戸時代後期の作と言われている。ただし顔は江戸初期につくられたそう。

ぱっと見ただけでは、全く別の時代に造られたことが分からない。すごい技術だなあ。

上総国分寺 本殿

境内奥に、立派な本殿が建立されている。

本殿の隣の建物で御朱印が頂ける。

インターホンで呼ぶため、かなりドキドキする。

上総国分寺 薬師堂

本殿の近くには、古い薬師堂の姿も。藁ぶき屋根の姿を継承したお寺を見るのは初めて。当時の人々が目にした姿に近いのであろう。とても感慨深い。

いかにも「日本昔話」にも出てきそうな建物だ。

左奥に「市原市役所」の建物が移りこんでいる。現代と、遥か昔の対比がとても面白い♪

市原市指定文化財

国分寺薬師堂附厨子

昭和六十二年三月一日指定

国分寺薬師堂は、桁行三間・梁間三間のいわゆる三間堂といわれる形式で、正面に一間の向拝(庇)が設けられています。また、周囲には、高欄を付ける切目縁がめぐります。屋根は、茅葺の入母屋造で、建物内部には、内陣天井に植物文様の絵、外陣に竜及び飛天が描かれています。

また、内陣の須弥壇に置かれた厨子は、手の込んだ唐様に作られ、金朱・緑の彩色が施されています。

清浄院国分寺に伝わる縁起によれば、元禄年中、当地に移り住んだ僧快應が寺の荒廃を憂い、一念発起し、建立の計画を立て、浄財を募るなど、再建に向けて尽力したことが知られていましたが、平成三年の薬師堂解体修理の際、建築部材の一部から、快應の名をしるした墨書が発見され、縁起の信憑性の高いことが、裏付けられました。

また、建築に携わった大工などの名前や出身地名などの墨書も発見され、建築は、惣社村の大工小三郎や有吉村(現千葉市)の伝三郎、五井村の半三郎など、彫刻等は、飯櫃村(現芝山町) の秋葉大

治右衛門為久、熊村(現横芝光町)の松岡貞右衛門常久等の工匠により行なわれ、享保元年(一七一六)に完成したことが分かりました。

市原市教育委員会

薬師堂前の案内看板より

近くで見るとこんな感じ。扉に隙間がある!中がみれそうだ♪

この薬師堂は三間堂と言われる造りで、近くで見てみると植物や龍の絵、手の込んだ唐模様が彫り込まれるなど、大切に作られたことをうかがわせる。元禄年中、ここへ移り住んできた僧により再建されたとのこと。薬師堂の建築部材から当時の僧や建築に携わった大工らの名前が記されていたのだそう。

お堂の中はこんな感じになっている。

国分寺の近くには国分尼寺があり、そちらは復元されている様子であったので、早速行ってみた。

上総国分尼寺へ

こちらも広大な土地ではあるが何にもない。その中に国分尼寺の建物が復元されていた。

結構な大きさの建物である。国分寺とは力の入れようが違うように見える。何も残ってなかったから思い切った開発が出来たのかな。

よみがえる史跡 天平の華

史跡上総国分尼寺跡

国指定史跡上総国分尼寺跡は、 市原市が奈良・平安時代に上総国の政治・文化の中心であったことを象徴する歴史的文化遺産です。

市原市では、この貴重な史跡を保存し、 次世代に継承していくとともに、市民の郷土史学習や憩いの場として活用するために、平成2年度に環境整備基本計画を策定しました。今回の計画の特色は、野外の史跡での、歴史的建造物の復元とガイダンス施設である展示館の一体的な整備です。

計画に基づき、平成2年度に展示館を、平成34年度に復元中門を建設しました。平成5年度からは回廊復元工事に着手し、平成9年3月には金堂基壇を含めた金堂院の一郭がよみがえりました。

今後も、鐘楼などの建造物の復元や、東門 西門・ 経楼・講堂・軒廊・尼坊・政所院などの基壇表示や修景等の平面整備を進め、天平の史跡を現代によみがえらせていく予定です。

市原市教育委員会

上総国分尼寺跡の案内看板より

長期的に再建工事をするようなので、完成が楽しみ。

国分尼寺回廊

入ってすぐ、手水舎がある。

史蹟上総国分尼寺 回廊と金堂基壇の復元

国分尼寺の本尊をまつる金堂を中心として、回廊、中門からなる範囲を金堂院と呼びます。平成3~8年度の整備事業によって、この金堂院を復元しました。

回廊は、幅20尺=6mの瓦積み基壇の上に立つ、礎石建ての単廊です。 国分尼寺では、他の建物同様、平安時代に至るまで何度か建て替えられたことが発掘調査からわかっていますが、ここでは伽藍が最も整備された奈良時代後半当時の姿を復元しました。

復元にあたっては、建築史学の研究成果と発掘調査の結果をもとに、古代の回廊として唯一の現存例である法隆寺回廊、建築部材が出土した山田寺回廊等を参考とし、古代建築の特徴を忠実に再現しました。

金堂は桁行7間23.4m、梁行4間13.2mの四面庇付きの七間堂でした。堂の内部には須弥壇が設けられ、本尊が安置されていました。

今回の復元では、瓦積み基壇上に、柱位置には礎石を据付け、壁位置には狭間石を並べ据えました。須弥壇側面の格狭間の模様は、奈良時代の遺構である坂田寺講堂跡の須弥壇の出土例を参考にしています。

金堂及び中門の中央を結ぶ軸線上に再現した瓦敷の参道上には、金銅製の燈籠を復元しました。 復元は、同時代の唯一の現存例である東大寺燈籠を参考とし、近年の研究成果にもとづいて行いました。

[回廊の構造及び規模 ]

木造、中門左右折れ廻り各25間 (東75.75m、 西 76.5m)、梁間1間3.75m。本瓦葺き。

高さ約5m、柱直径30cm、同高さ2.7m、屋根面積 1,103㎡

組物 平三斗 架構:虹梁叉首 軒廻:一軒、 繁垂木

上総国分尼寺回廊前の案内看板より

金銅製の燈籠

奈良時代後半の、最も整備されていた時代を復元したとのこと。金ぴかに輝く灯篭は、東大寺に唯一残っている金堂製の灯篭を基に再現したのだとか。奈良からするとだいぶ僻地に思えるけど、この辺りにもこんな立派な金ぴか灯篭があったのだろうか。まぶしい・・・。

ここだけ見ると市原市に居るとは思えない光景である。

雨ざらしなのに金ぴか。

国分尼寺の遺構

こちらは金堂跡

こちらは回廊跡

ここは・・・なんだろう?

ここは鐘楼跡。

広大な敷地には多くの構造物があり、当時はとても繁栄した場所であったことが分かる。

まとめ

律令時代に創建された国分寺を巡り、千葉の市原にはこんな歴史を感じられる建物があったことに驚いた。近くには資料館もあるためもっと歴史を知りたい方にはおススメ。

アクセス

住所

| 所在地 | 千葉県市原市惣社4丁目10−12 |

| 最寄駅 | JR内房線五井駅下車、小湊バス「国分寺台」行き 「国分寺入口」下車徒歩5分 |

| 駐車場情報 | 専用の無料駐車場あり |

| 公式サイト | https://kiyomizu.kaneiji.jp |