お寺の紹介

- 古くから大聖院・厳島神社との関係が深かったとされる

- 創建年代は、平安時代から鎌倉時代まで諸説ある

- 現在の本堂は昔の僧坊で、千畳閣が本堂となる予定だった

- 本堂には、明治の神仏分離令により厳島神社から遷された「八臂弁才天像」が安置されている

- 日本三大弁財天の一つ(鎌倉の江の島、琵琶湖の竹生島)

- 阿弥陀如来像、如意輪観音(護摩堂の基本尊)が脇侍

- 他に、宮島現存最古とされる「薬師如来像(弘法大師作)」、千畳閣の本尊「釈迦如来坐像」、脇侍の「阿難尊者像」「迦葉尊者像」、五重塔の本尊「釈迦如来坐像(行基作)」、脇侍の「文殊菩薩」「普賢菩薩」、多宝塔の本尊「薬師如来像」などが安置されている

- 本堂奥にある書院で、第二次長州征伐の際に「勝海舟」と長州藩士らが会談

- 境内

- 境内の池の中に、本尊の使いである「龍神」の分社

- 総白檀造りの1丈6尺ある「不動明王」を安置する護摩堂

- 神仏分離令までは「筥崎宮」「宇佐八幡宮」など多くの社寺修理を請け負っていた

- 得た収入は、全国の托鉢費用に充てていた

- 千畳閣・五重塔などがある「塔の岡」一帯から海に突き出た部分を空から見ると亀の姿に似ていることから「亀居山」と名付けられた

- 「塔の岡」から「多宝塔」付近までを「厳島伽藍」と呼び、多くの堂塔が並んでいた

- 昔の参拝方法

- ①大鳥居をくぐる

②大巌寺近くの砂浜に上陸

③大巌寺裏の大風呂で身を清める

④僧坊で休憩

⑤着替えて厳島神社を参拝

- ①大鳥居をくぐる

- 唐破風造りの厳島神社出口は、かつて入り口だったことを示す

正式名称

亀居山 放光院 大願寺|ききょざん ほうこういん だいがんじ

御本尊

薬師如来・弁財天

ご真言

おん・ころころ・せんだり・まとうぎ・そわか

創立

平安初期|空海 ※社伝 創建年代不詳

鎌倉初期|了海 ※社伝 創建年代不詳

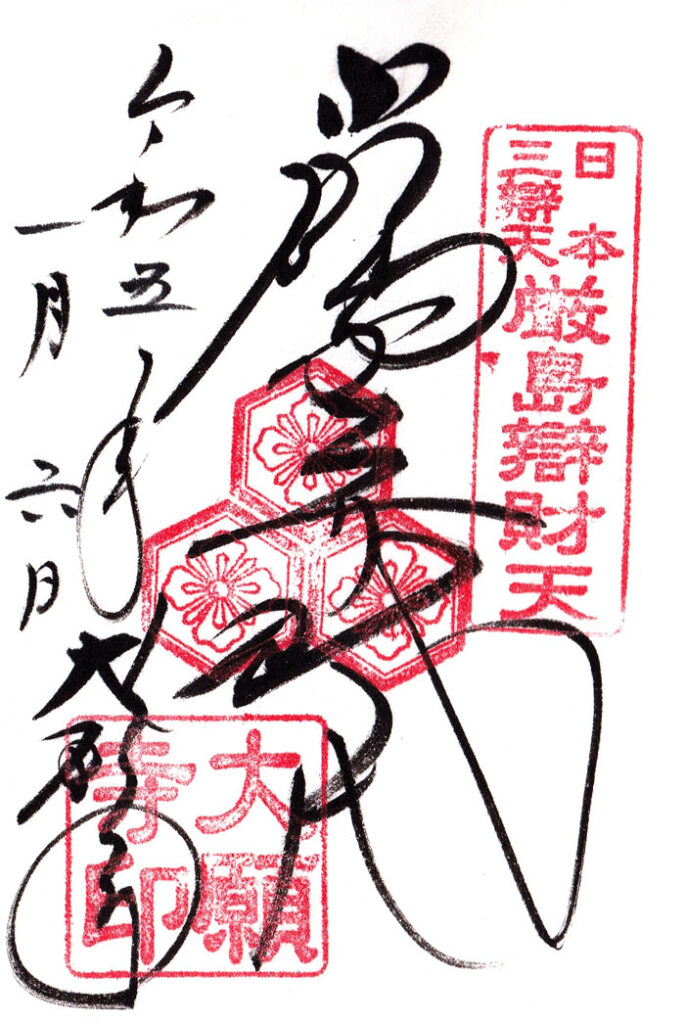

御朱印

御朱印情報

中央に「厳島弁戝天」と記載。訪問時はコロナ禍のため書き置きのみの授与となった。

嚴島神社の神紋と同じ、「三つ盛り二重亀甲に剣花菱」を使っている。

みどころ

大願寺境内

厳島神社を出ると見えてくるのがこの大願寺。

境内には弁天様をお祀りするお堂がある。

厳島龍神

お堂の手前側には、厳島弁財天の使いとされる厳島龍神が祀られていた。

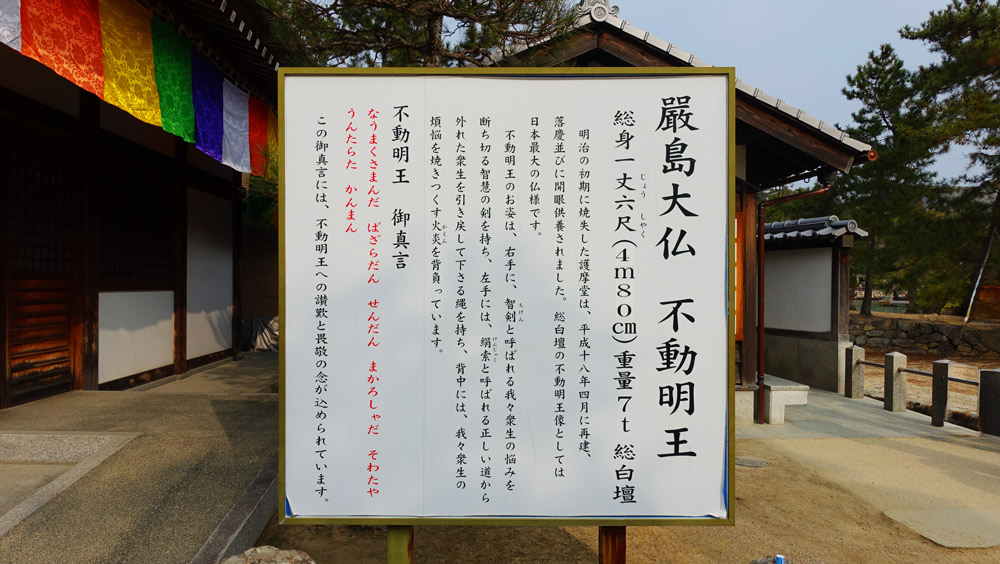

厳島大仏「不動明王」

こちらは厳島大仏「不動明王」のお堂。総白壇の仏様で日本最大の大きさを誇るとのこと。

不動明王の説明

嚴島大仏 不動明王

総身一丈六尺(4m80cm)重量7t 総白壇

明治の初期に焼失した護摩堂は、平成十八年四月に再建、落慶並びに開眼供養されました。総白壇の不動明王像としては 日本最大の仏様です。

不動明王のお姿は、右手に、智剣と呼ばれる我々衆生の悩みを断ち切る智慧の剣を持ち、左手には、絹索と呼ばれる正しい道から外れた衆生を引き戻して下さる縄を持ち、背中には、我々衆生の 煩悩を焼きつくす火炎を背負っています。

不動明王 御真言

なうまくさまんだ ばさらだん せんだん まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん

この御真言には、不動明王への讃歎と畏敬の念が込められています。

嚴島大仏 不動明王前の案内看板より

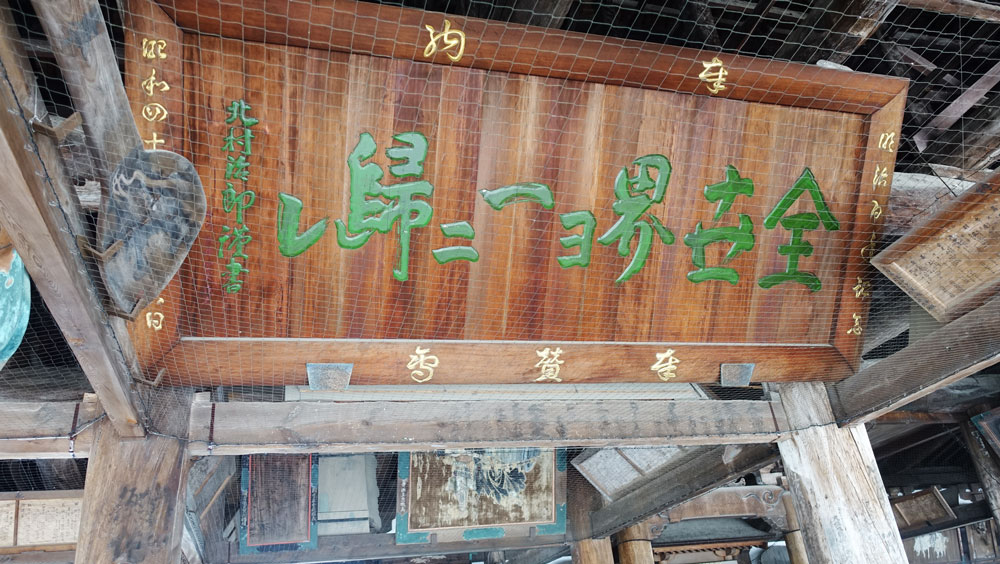

大願寺本堂前

お賽銭箱には「嚴島辯戝天」と書かれている。旧字体の方がカッコイイ。

大願寺 千畳閣

大願寺の管理下でこの場所の他に千畳閣というのが近くにあるので行ってみた。

それでは行ってみよう。

さんざん宮島を散策した後のこの階段はキツイ。

近くで見ると、とんでもない大きさであることが分かる。

とんでもない大きさの建物である。

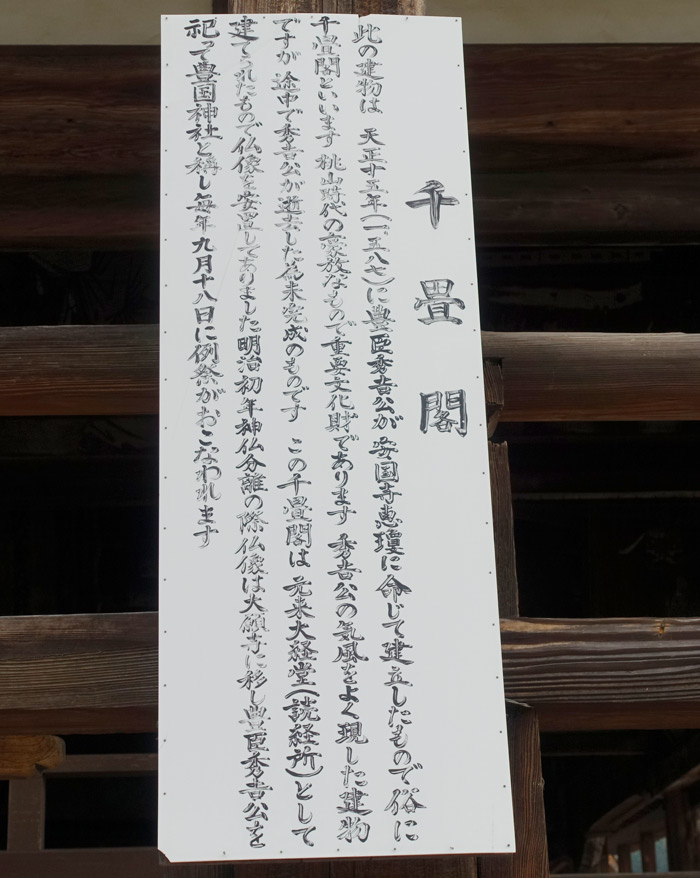

千畳閣の説明

千畳閣

此の建物は天正十五年(一五八七)に豊臣秀吉公が安国時恵瓊に命じて建立したもので俗に千畳閣といいます 桃山時代の豪放なもので重要文化財であります 秀吉公の気風をよく現した建物ですが途中で秀吉が逝去した未完成のものです この千畳閣は元来大経堂(読経所)として建てられたもので仏像を安置してありました 明治初年神仏分離の際仏像は大願寺に移し豊臣秀吉公を祀って豊国神社と称し毎年九月十八日に例会がおこなわれます

千畳閣入口の案内看板より

現在の大願寺の本堂は昔の僧坊であり、大経堂である千畳閣が本堂になる予定であったとのこと。豊臣秀吉の命により創建が始まったが、途中で逝去されたため未完成となってしまった。

元は仏像を安置していたが、明治の神仏分離の折に仏像は大巌寺へと移された。今は秀吉公を祀る「厳島神社末社豊国神社」となっているそう。畳857枚分の広さがあることから「千畳閣」と呼ばれるようになったらしい。本当に、とっても広々としていた!

広さに圧倒される。

畳閣の見どころ「特大しゃもじ」

宮島の”しゃもじ”は、かつて島内に居処した誓真(せいしん)僧侶が広め、後に厳島神社へ参拝する人々によって日本中に広まった。

いつしか、しゃもじでご飯を「すくい取る」が転じて、勝利を「すくい取る」とされるようになった。これらの巨大しゃもじは、戦勝祈願で奉納されたものである。

あちらこちらに巨大しゃもじや、額が飾られている。それぞれの時代を感じられる内容に、見入ってしまった。

左奥には神社を感じられる本殿の姿がある。大きな建物だけに、柱や梁が太くしっかりとしている。豊臣秀吉の気風を感じられる作りなのだそう。

完成していたらどんなだったのだろう。。。

小高い丘に建てられているので、千畳閣からの眺めはとても良い。

海と砂浜も木々の隙間から少し見ることができた!

アクセス

住所

| 所在地 | 広島県廿日市市宮島町3 |

| 最寄駅 | JR西日本 宮島口駅 宮島口桟橋から フェリーで宮島桟橋へ(約10分) 宮島桟橋より徒歩約15分 |

| 駐車場情報 | 駐車場なし |

| 公式サイト | https://www.miyajima.or.jp/sightseeing/ss_daiganji.html(宮島観光協会)所在地 |