【前回記事】

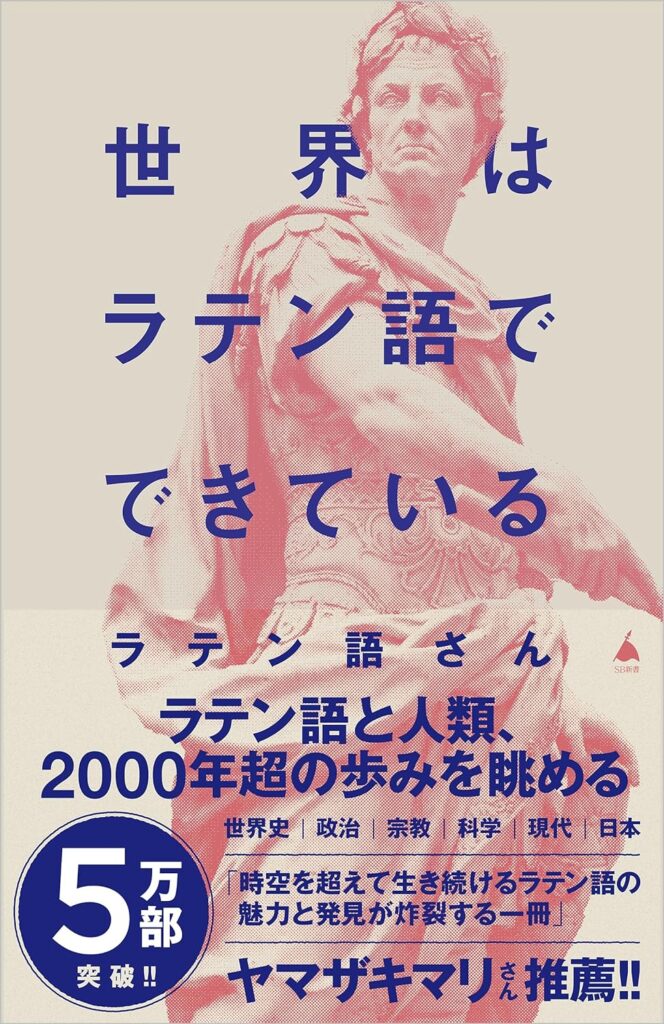

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは“ローマ帝国とラテン語に由来する言葉”です。

ローマ帝国とラテン語に由来する言葉

〜引用&要約〜

ローマという都市は、できた当初 (言い伝えによれば紀元前753年)はイタリア中西部に位置する小さな共同体に過ぎませんでした。

それが次第に勢力を増すと、イタリア半島の統一のみならず周辺の国々を支配するまでになります。

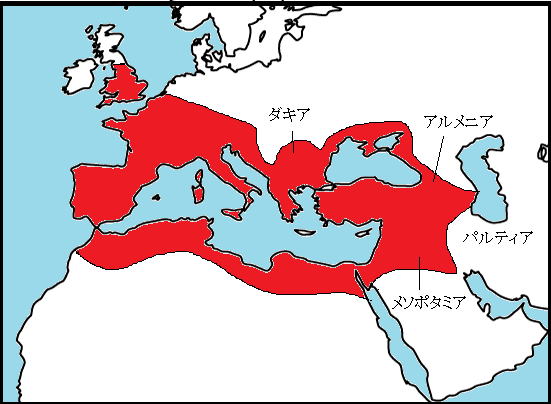

ローマ帝国の領土が最も広かった時代には北アフリカから中東、バルカン半島、 そして現在の西ヨーロッパの大部分が支配地域になっていました。

ローマ帝国最盛期(五賢帝時代)の地図 歴史年代ゴロ合わせ暗記 より

現在のイングランドやスコットランド、ウェールズ があるグレートブリテン島も、 一時はその大部分がローマ帝国の支配下に入っていたことがあり、現在でも帝国の痕跡が多々見られます。

そういった痕跡の中でも代表的なものが、“ウースター(Worcester)”や“マンチェスター(Manchester)” などの地名の後半にある-cesterや-chesterという接尾辞(単語の後ろについて意味を成す文字)です。

これらの語源はラテン語のcastrum「城砦」で、 つまり-cesterなどの要素が入っている地名は昔、ローマ兵が築いた城砦があったことを表しています。

castrum「城砦」に指小辞(小さいことをあらわす接辞)がついたcastellum「城砦」という単語がありますが、これが英語で城を意味する“キャッスル(castle)”の語源になっています。

また、フランス語で城を意味する“シャトー(château)”の語源も、このcastellumです。

ローマ帝国が他国を支配していた頃の言葉が今でも続いていることが分かりますね。

パラオ語で「アジダイジョーブ=美味しい」や「モンダイナイ=問題ない」といった日本語が定着している(在パラオ日本大使館より)のも、日本軍がパラオを統治していた頃の名残と言います。

歴史的な背景は全然違いますが、そのように言葉の文化が混ざり合っていった点は興味深いですね。

本書には他にも、“グリニッジ (Greenwich)”や“サンドウィッチ(sandwich)”の後半部分(-wich)が、ラテン語で村を表す“ウィクス(Vicus)”に由来するものなども紹介されています。

ちなみにサンドウィッチを考案したと考えられているのは4代目のサンドウィッチ伯爵で、西暦2024年現在のサンドウィッチ伯爵は11代目だそうです。

コメント