この記事を読むのに必要な時間は約 5 分6秒です。

旧居留地内の北端エリア

花時計線と西国街道

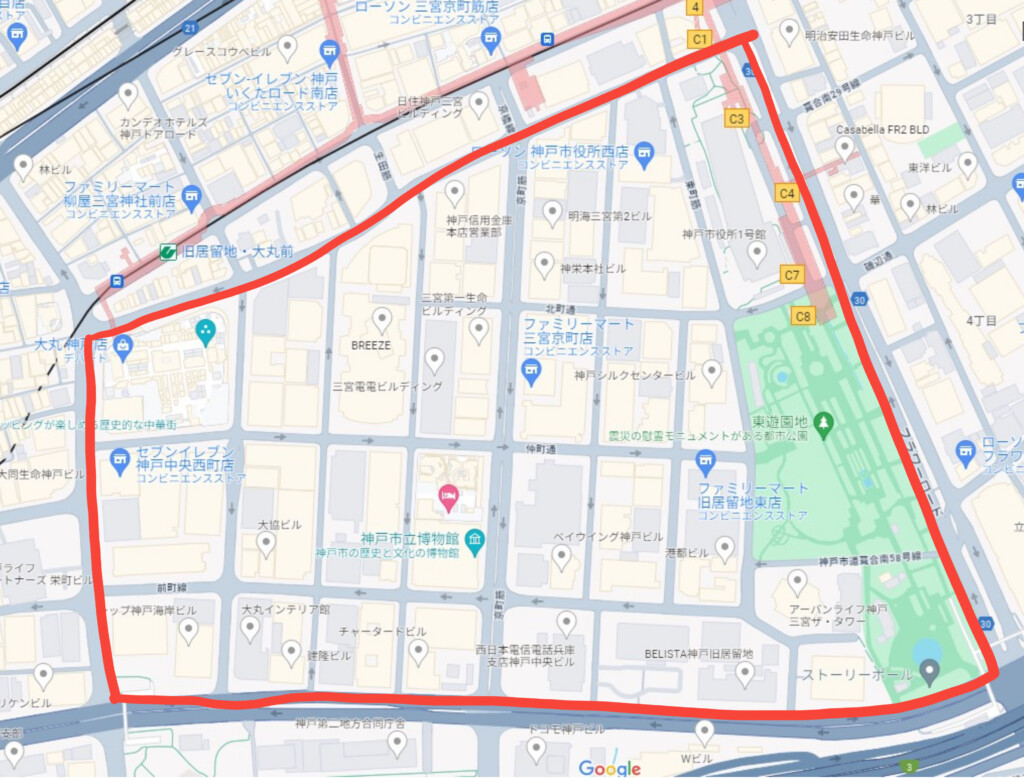

旧神戸居留地(公式サイト)は、上地図赤線で囲まれたエリアの内側です。中央の二車線の道が京町筋、その一本左隣が”浪花町筋”ですが、

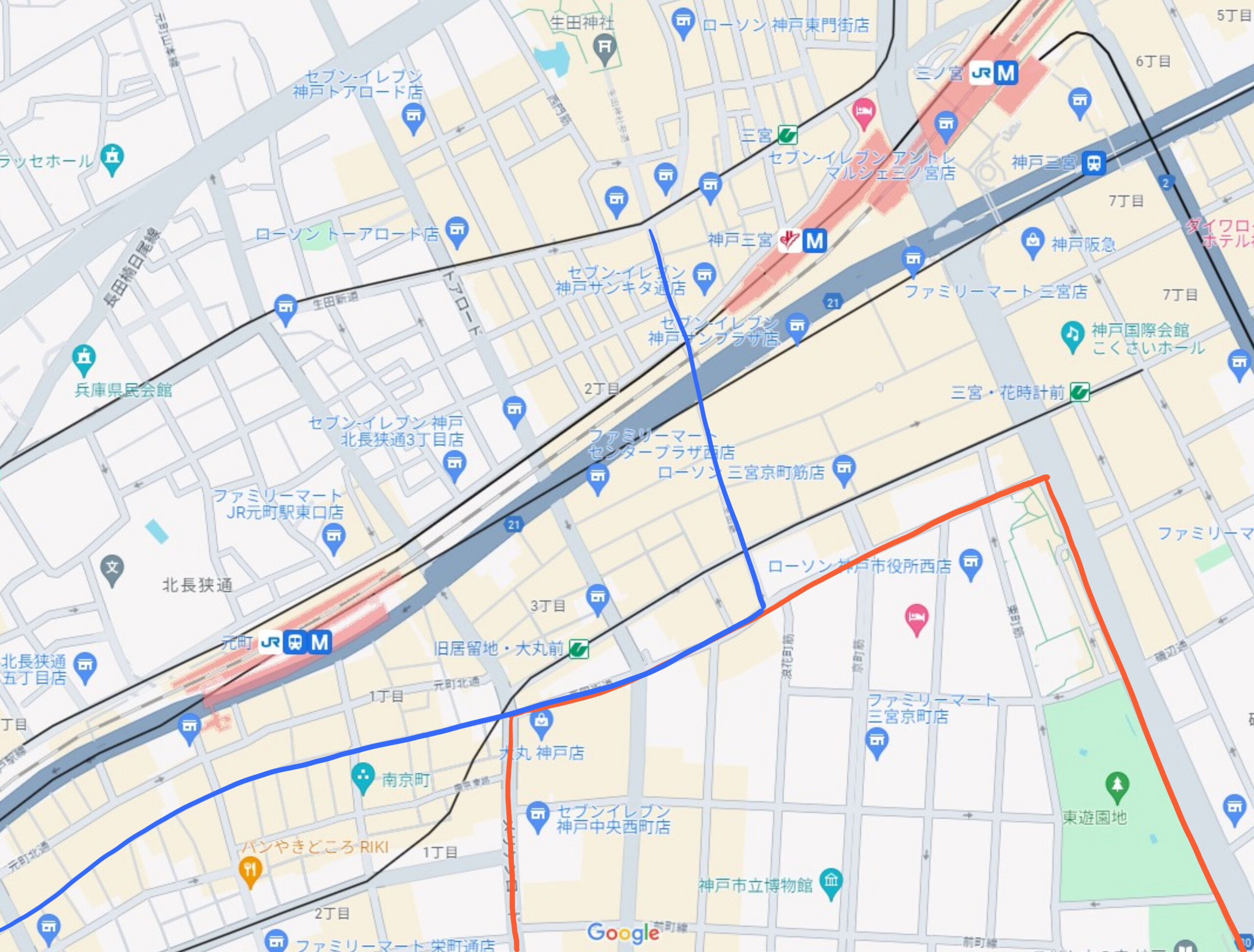

その浪花町筋傍の交差点で居留地北端の道に合流しているという、上地図の青い線の道が西国街道です(赤い線は、旧居留地エリアの境界線です)。

JR三ノ宮駅の東側から、JR三ノ宮駅・阪急電鉄の神戸三宮駅・神戸市営地下鉄(西神・山手線)をまたいで生田神社(公式サイト)前の”いくたロード”(生田筋)に合流し(省略)、浪花町筋傍の交差点で”花時計線”に合流した後、そのまままっすぐ元町商店街へと進みます(上地図青線部分)。

別記事で取り上げますが、元町商店街の西端には、”西国街道”上に設けられていた関門跡が遺されています。

余談として、西国街道はいわゆる五畿七道のうちの”山陽道”に被ってくる道で(参考:国土交通省 “古代の道“)、京都から大阪・神戸を経由して、本州西端の下関へと通じています(最終的には太宰府まで伸びているようです)。

参考:歴史街道 “京都から西国へと至る 西国街道“、街道歩きの旅 “山陽道 西国街道“、神戸元町商店街 “西国街道“ほか

フラワーロードから続く”花時計線”部分もオシャレできれいな道になっているのですが、特に(以下にまとめた)京町筋や浪花町筋より西側に、旧居留地エリア然とした雰囲気が強く残されているように感じました。

旧神戸居留地・北端エリア

浪花町筋交差点付近

浪花町筋と花時計線の交差点付近の様子です。居留地の北端にあたる位置で、”新クレセントビル”という中々雰囲気のあるビルが建っていますが、

独特なのは、どこか三叉路っぽい交差点の△部分が花壇となっていて、花壇の隣にベンチが置かれている点でしょうか。よくよく見るとベンチ・花壇の向こう側には神社の鳥居も見えています。

鳥居に向かう道が生田筋で、鳥居は生田神社の一の鳥居です。

ということで、浪花町筋との交差点と微妙に位置がずれているのですが、この生田筋との交差点から西側が西国街道となります。

神戸朝日ビル前

神戸朝日ホール(公式サイト)などが入居しているという、神戸朝日ビル(公式サイト)前へ。

ビルも”ホール”も90年代に作られたもののようですが、建物自体が醸す雰囲気は旧居留地であるという立地を彷彿とさせるもので、付近の雰囲気づくりに一役も二役も買っているであろうことが伝わって来ます。

朝日ホール前から浪花町筋方向を振り返ってみても、雰囲気がそのまま、継続しているんですよね。

ご当地感満載のオシャレマンホールなども用意されている他、

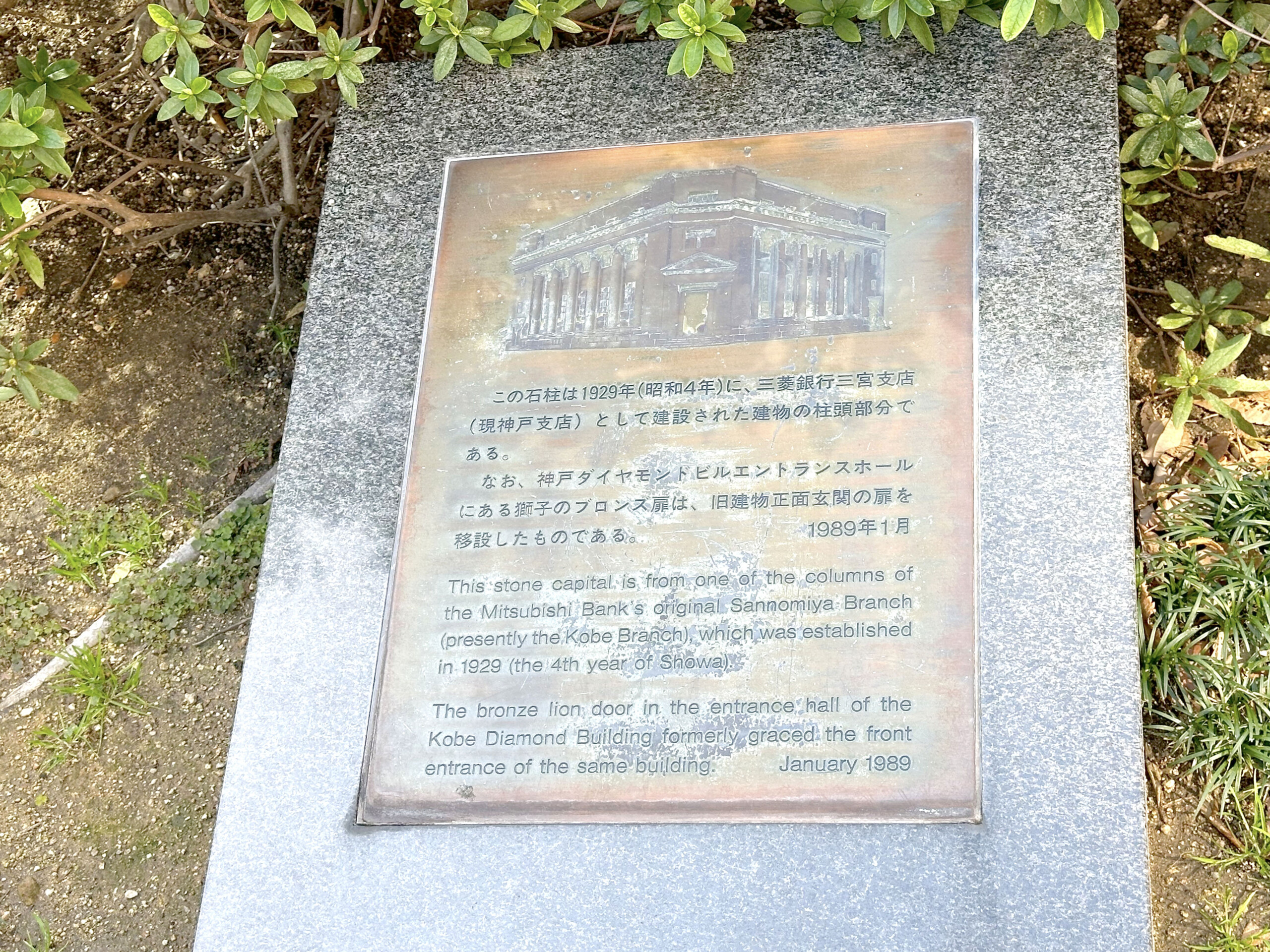

すぐ隣の区画には、旧三菱銀行の柱頭も残されています。

昭和4(1929)年、つまり”居留地後”に作られた建物ですが、かつての雰囲気を踏襲していたのであろうことが伝わって来る建物だったようで、そのことは現在現地に残されている柱頭が物語るところとなっています。

19世紀に突貫で作られたという居留地のすぐとなりには、8世紀以来(兵庫=神戸開港の約1000年前ですね)の由緒を持つという、生田神社の鳥居(生田筋=いくたロード沿いに作られた、生田神社の一の鳥居)が据えられています。

この辺の和洋折衷感も”神戸ならでは”ですが、余談として、生田神社はその由緒に”神戸”の地名の由来を持つ神社でもあるようです。

参考:生田神社公式サイト “由緒のご紹介“

大丸神戸店前

西国街道をさらに西へ進むと、次の区画には大丸の神戸店(公式サイト)があります。

江戸時代に京都で開業した呉服店にルーツを持つという、名門百貨店の神戸店ですね。

大丸のすぐ向かいには、少なくとも江戸時代以来の由緒を持つ、”関西版・生麦事件”ともいえる神戸事件の現場となったことで有名な三宮神社(公式サイト)も残されていますが、改めて、ここは旧居留地とそれ以外の場を隔てる境界付近の地なのだ、ということを思い出させられる”いわれ”ですね。

大丸横には、海方向に向かう”メリケン波止場山本線”という道路(メリケンロードの一本東側の道です)が、西国街道に直交する形で通されているのですが、朝一で神戸三宮駅前に降り立った時、駅前の様子を見て”ステレオタイプな神戸”を感じた時と同様の印象が、またしてもここで蘇ってきたというようなポイントでした。

やはり街並みがオシャレで落ち着いています。

この並木道から、ガス灯風の街灯が建てられた歩道が、

そのまま西国街道の進路となる、元町商店街方向へと続いています。

歴史の”たられば”なんて所詮は夢物語でしかないのですが、三宮の旧居留地を歩いていて思わされたことって、「もし、横浜が関東大震災の被災を回避できた上で、横浜大空襲やGHQの大規模な接収から逃れることが出来ていたら」、今の横浜ってあるいはこんな街になっていたんじゃないかな、なんてことでした。

横浜中心部(みなとみらい線の駅でいえば、馬車道駅~元町中華街駅間)と神戸三宮界隈って、インフラだけを比べた場合、確かに似てるといえば滅茶苦茶似ているところを持っているのですが、神戸三宮の町並みには”ずっと昔からこういう街だったんじゃないのかな”と思わせる雰囲気がすごく強く、生き生きしながらもいい具合におちついているという魅力があります。

関東大震災被災によって”旧・居留地エリア”のあるがままがごっそり抜け落ちてしまった、その後の諸々もあった結果、今となっては”絵葉書や写真の中にしか存在しない開港都市・横浜”が、まさにそのままそこにあるかのような錯覚に陥ってしまうというような、そんな感じの魅力ですね。

横浜中心部であれば、商店街の中、商業施設の中で保たれている雰囲気が、シームレスに街中に広がっている、といった感じです。

もちろん、神戸は神戸以外の何物でもない街ですし、その点は横浜にしても然りであるはずなのですが、本来”似て非なるもの”同士であるはずの二つの都市の間にある本質的な類似点が伝わってきたからだということなのか、テンションは上がるんだけど気分的には落ち着いて来るという、なんとも不思議な気持ちを味わうことになりました。

海沿いに税関があり、生糸関連の大きい建物があり、居留地だった時代の歴史を持っていて、由緒ある公園もある、旧居留地の傍には”元町商店街”があれば中華街(南京町)もある等々と、元々が共通点だらけといえば共通点だらけの街でもありますからね。

そういう気分になったとしても、それはそれで無理からぬところなのかもしれません。

“神戸と横浜、似てるか否か”は結構人によって色々な答えが出てくるところのようですが、個人的には「見るところを見たら滅茶苦茶似ているし、雰囲気についてもそっくりなところを持っているには持っている、”たられば”の次元の話をすれば、今以上にそっくりな都市になった可能性を持つ世界線もあったのではないか」とは感じました。