Photo by LExie Blessing on Pexels.com

Photo by LExie Blessing on Pexels.com

ミミズコンポストとは、家庭で出た野菜クズを生きたミミズに分解してもらい、その結果できた有機肥料のことです。

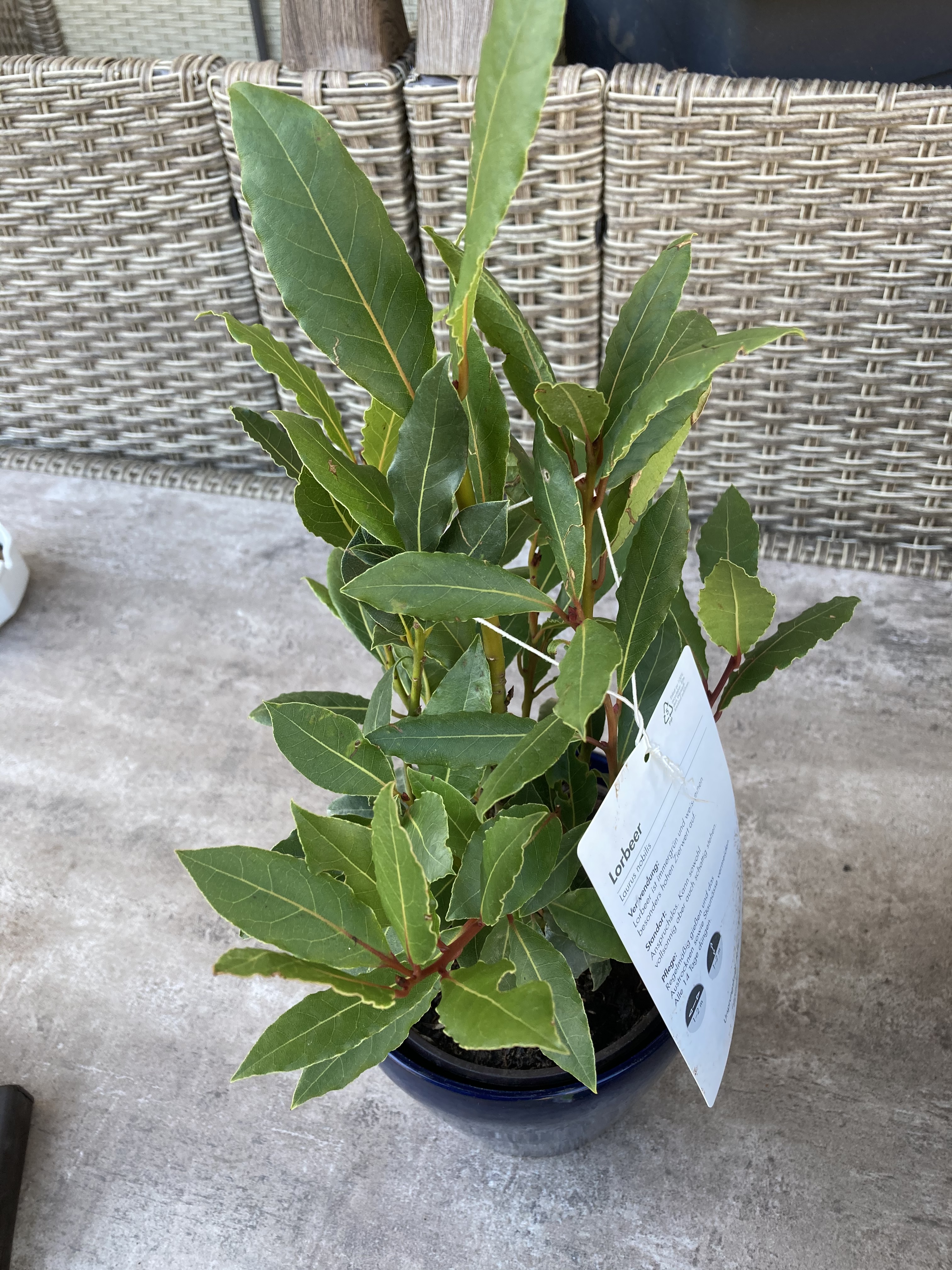

我が家ではオーストリアの会社で開発された、こちらの完全屋内型のミミズコンポスターを使用しています。なんと蓋にクッションがついていて、椅子として使える設計になっています。今回は、このミミズコンポスターの使い方や、使用した感想について記事にまとめました。

公式サイト(ドイツ語です):https://wurmkiste.at/

ミミズを利用したコンポスト(堆肥)作り

生ごみや落ち葉などの有機物を分解し、栄養分の豊富な肥料にしたものをコンポスト、または堆肥と呼びます。コンポストを作るにはいくつかの方法があり、一番メジャーなものは屋外に箱を置き、生ごみを微生物に分解させるタイプのものでしょうか。

最近注目されているのが、ミミズを利用したコンポスト作りです。ここで使われるのはシマミミズというミミズで、庭を掘って出てくるミミズとは種類が違います。

今回紹介するミミズコンポスターの大きな利点は、完全屋内型だということです。普通のコンポスターを設置する大きな庭がない家庭でも利用することができるので、都市型の生活、趣味の家庭菜園に適応しています。クッション付きの木箱なので、インテリアにも溶け込みやすいデザインです。

緑色のカゴの中にミミズとエサを入れ、コンポストがカゴの外側の木箱内部に溜まっていく仕組みです。上から麻のマットをかけて、乾燥から保護します。月に一度、カルシウムの粉末をまいて土の極度な酸化を防ぎます。

コンポスターに入れて良いもの、いけないもの

入れて良いもの

- 小さく切った果物や野菜くず

- 茶がら、コーヒーがら

- 卵の殻

- 切り落とされた植物(刈った草など)

- 新聞紙、ダンボール(表面が加工されていないもの)

入れてはいけないもの

- 動物性のもの(肉や骨、乳製品など)

- 化学物質

- パンなど穀物由来のもの

- 調理済みのもの

- 腐ったもの

- 柑橘類

- 動物のフン

- 木片

上記のとおり、ミミズコンポスターにはいわゆる「生ごみ」ではなく「野菜くず」を入れます(例外は卵の殻)。屋内に置くという前提なので、匂いや虫の発生を抑えるため、屋外で作るコンポストよりも制約があります。柑橘類がNGなのはミミズの特性によるものです。意外なのは、餌の20%に必ず新聞紙などの紙を湿らせて入れることです。我が家ではいつもダンボールを細かくちぎって混ぜています。

コンポストが完成

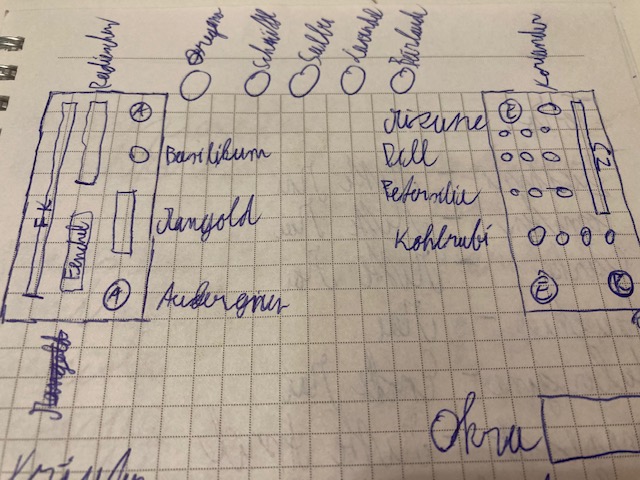

こちらが完成し、回収したコンポストです。1:10で土と混ぜて畑の土を作るか、肥料として表面にまきます。

こちらの写真は箱の最下部にたまった水分です。コンポストと同じく、栄養分がたっぷり含まれている天然の液肥です。1:10で水に混ぜ、畑にまいて使います。

ミミズコンポスターを約1年間使った感想

我が家でミミズコンポスターを使い始めてから、約一年がたちます。コンポストは2度回収しました。家族がよく通る場所に置いてありますが、悪臭は全くしません。蓋を開けて顔を近づけると、湿った土の匂いがします。

野菜くずがコンポストに分解されるまでに時間がかかり、また一度に採取できる量もそこまで多くないので、大規模な畑よりも、我が家のような規模の小さい家庭菜園に向いていると思います。

当たり前ですが、ミミズや虫が苦手な方にはおすすめしません。ミミズの他にも、センチュウなどの微生物が住み着きます。これは正常でな状態で、ミミズも微生物も、食料が豊富にあるコンポスターから出てくることはありません。私も実は虫が苦手なほうなのですが、手袋をすれば大丈夫です。

ウィーン市でも生ごみを回収

ウィーンでは、市がコンポストの材料として生ごみを可燃ごみとは別に回収しており、エコの観点からは家庭でコンポストを作らなくとも一切無駄にはなりません。

私は我が家で育てた野菜の残りで土を作り、そこからまた野菜が育つという循環に、なんだかロマンを感じるので、これからもコンポスト作りは続けていきたいです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございます。

参考サイト:https://wurmkiste.at/

購読はこちらから。ブログの更新情報がメールで届きます↓