こんばんは!

@Rico です。

遠征ラストデー✨

京都巡礼ねえさんぽ👣

石清水八幡宮✨の続きです^^

二ノ鳥居⛩️から

階段をクッ、クッと曲がりながら

上がります👣

→通称、七曲がりといわれるのだそう

途中、案内表示を見ながら

指差し確認☝️

まず、最初に到着したのが

大扉稲荷社✨

御祭神

御食津神✨

創建は文政12(1829)年といわれ、当時、富くじが流行しており、この稲荷社に祈った人が、その霊験によって富を得たことが伝わると信者を増やしその寄進によって建立されます。

しかしその祭神の名を知る人はなく、古記にも伝えられていませんでした。そこで京都七条の高瀬川傍で神降しや吉凶占いなど神告を業としていた者が「我は相槌稲荷の子、名を登毘良明神と申す」とのお告げを受け、その神の名を知ることになったと言われています。

ふむ。

相槌稲荷の子。。。

ということで調べてみたら

京都三条道(平安神宮へ至る道)を東へ少しいった場所にあるのやと![]()

平安時代後期、一条天皇より名刀を打つように勅命を受けた刀匠の三条宗近。名剣を打つための優れた相槌がいないことに悩み、氏神さんであったこの稲荷明神に祈願した。

そこへ童子が現れ、「必ず立派な剣が打てる」と明言し、日本武尊の草薙の剣の故事などを語り、稲荷山へ消えていった、、、という。

まぁ、とにかく分かったことは

✅ 刀にゆかりのある稲荷さま

✅ 稲荷山に帰っていったところから、伏見稲荷さんとの繋がりがある

ということやね![]()

稲荷社さんの向かいあたりには

影清塚✨

こちらは、参拝前に己の影を映し

心身を祓い清める場所とされていたそうな🙏

てなワケで、まだまだいくよ❗️

このあたりは、神仏習合時代より江戸時代末期までは山内に数々の坊があり、「男山四十八坊」と呼ばれていたそうな。。。

こーーーんな景色に包まれてます^^

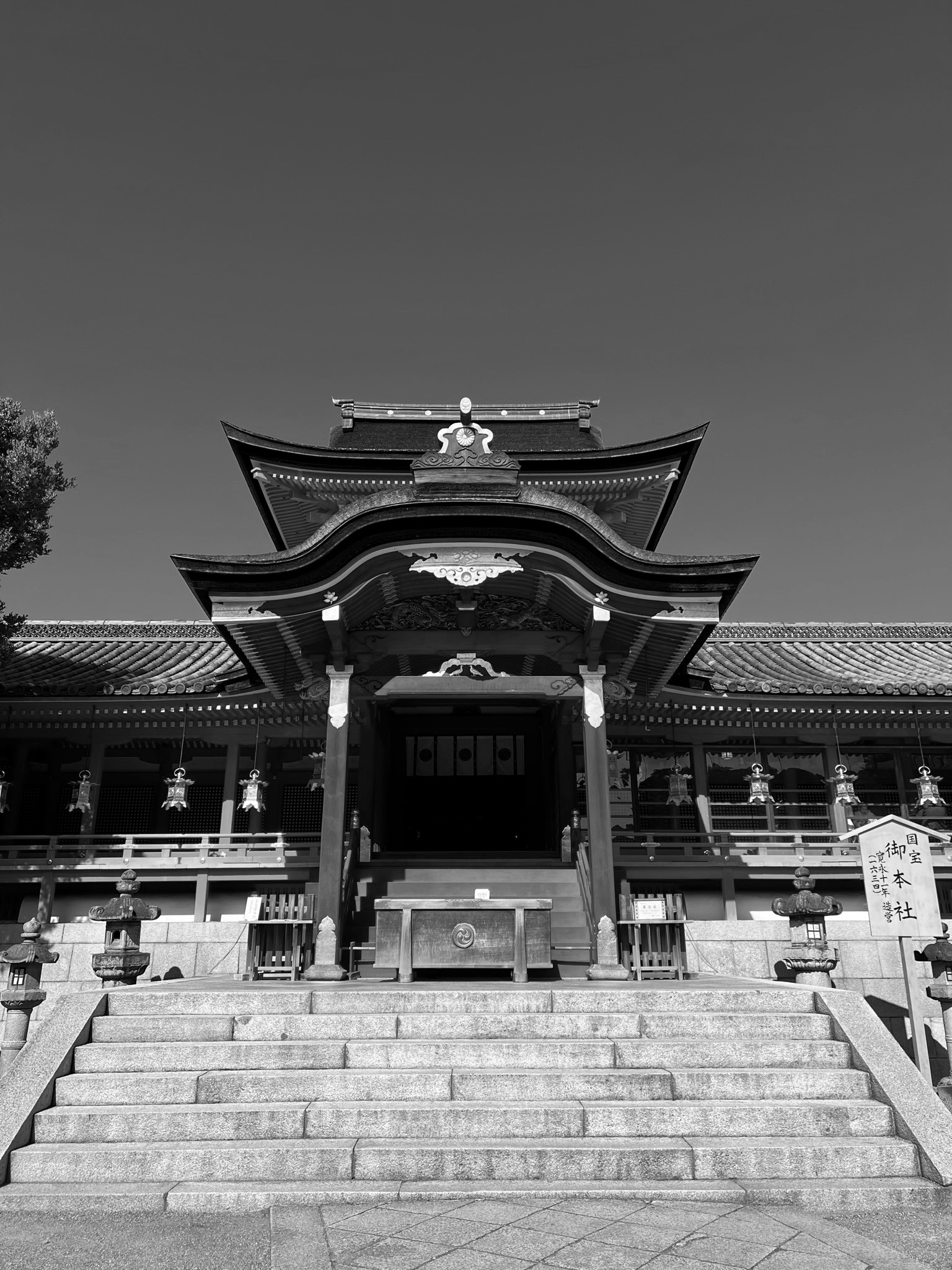

階段を上がりきったところには

神馬舎✨

さらに、ドン‼️

三ノ鳥居⛩️

なかなかに歩いた気がする![]()

→二ノ鳥居⛩️からここまで、だいたい15分ぐらい

失礼いたします🙏

と、手前には

一ツ石🪨

勝負石✨とも呼ばれ、

勝負必勝・勝運の石ですね🙏

テクテク👣

テクテク👣

やっとこ、手水舎💦

「石清水 つきぬみいつを とこしえに くみて あがめむ 神の御光」の額。

「この男山に湧き出る清水は汲んでも汲んでも永遠に尽きることがないように、石清水八幡宮の神のご威光も尽きることはありません」

石清水八幡宮の御由緒にある「吾れ都近き男山の峯に遷座して国家を鎮護せん」との八幡大神の御宣託に由来します。

キレイやーーー✨✨

お清めさせていただきます🙏

てなワケで

いよいよ、本殿方面へ。

では。

いつも、ありがとう^^

@Rico

幸せは自分のために

世界が平和であるために