今日の京都検定の問題について解説するよ!

京都検定3級合格を目指して、京都について勉強をしています。

京都検定に興味を持ったのは、昨年通訳ガイドとしてデビューしたことから。私は大阪在住ですが、はやり通訳ガイドのお仕事はほとんどが京都。今までももちろん京都に行ったことも添乗員として案内したこともありましたが、いざガイドとして京都を案内しようとすると京都のことを何も知らない!

ということで京都についてもっと知りたいと思った時に知ったのが京都検定でした。京都検定3級の問題は90%以上が公式テキストブック「京都・観光文化検定試験公式テキスト 新版」から出るのですが、この1冊だけでもものすごい範囲。とりあえず問題を問いていくのが一番の勉強方法と思っています。

京都検定の過去問は京都新聞ですべて公開されていますが、日々少しずつ勉強したい場合は京都新聞の「きょうの京都検定ミニチャレンジ」に挑戦するのがおすすめ。

京都検定の2級と3級の過去問題が1日1問ずつ出題されます(利用するには京都新聞ID<無料>が必要)。毎日午前0時に更新されるので是非挑戦してみてくださいね!

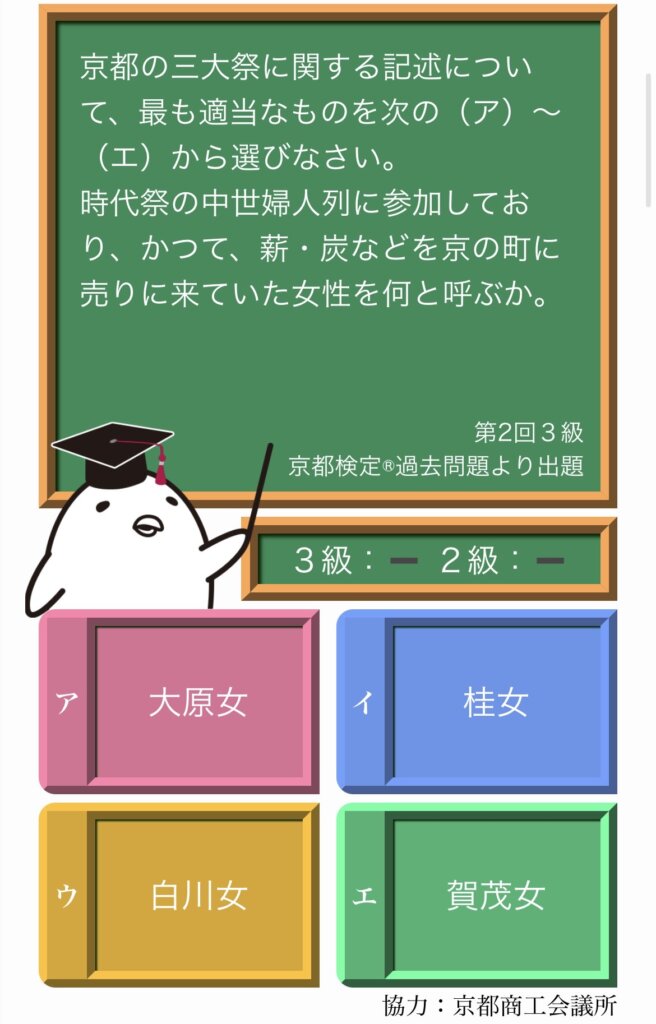

5月12日のきょうの京都検定ミニチャレンジ 3級

京都の三大祭・時代祭の中世婦人列に参加していた女性は?

京都の三大祭に関する記述:時代祭の中世婦人列に参加しており、かつて、薪・炭などを京の町に売りに来ていた女性をなんと呼ぶか?

ア:大原女(おはらめ) ⇒ 正解

大原女はもともと奈良県大原地区の炭の産地から名付けられ、炭や薪を売る職業でした。鎌倉時代以降、炭の主な産地が移り、大原女は薪や柴を売るようになりました。その装束は島田髷に手拭をかぶり、薪を頭にのせ、紺の筒袖と白はばきを着用し、草鞋を履いていました。

明治時代頃には装束の色が変わるなど、変化が見られました。京都の風物詩として中世の文献や狂言、舞踏に登場し、多くの画家にも描かれています。しかし、昭和に入ると薪・柴の需要が減少し、大原女も急速に減りました。現代では観光資源として春の「大原女まつり」や「時代祭」でその姿が伝えられています。

イ:桂女(かつらめ) ⇒ 間違い

桂女(かつらめ)は、京都府京都市西京区桂の地に住む女性で、時代によって巫女、行商、遊女、助産師、予祝芸能者といった多様な役割を果たしてきました。彼女たちの名前は、地名や頭に蔓(かつら)を付けた被り物から来ています。桂御前や桂姫とも呼ばれ、歴史的に重要な存在です。

地域の重要な荘園が多く、神社や祭神との深い関連があります。特に、桂包(かつらづつみ)と呼ばれる白い布を頭部に巻くことが特徴で、その出自は神功皇后に関連する伝説に由来します。桂女は鵜飼いや鮎売りとしても知られ、江戸時代には祝い言を述べる役割も担っていました。明治以降、その風習は廃れましたが、現代の「時代祭」などでその姿が見られます。

ウ:白川女(しらかわめ)⇒ 間違い

白川女は京都の北白川地域に住む女性で、四季の草花を頭上に載せて売り歩いた。平安時代初期に三善清行の勧めで、切り立ての草花を宮中に献上する風習が始まりました。江戸時代の彼女たちの装いは、紺木綿の筒袖、紺絣の前垂れ、白い腰巻と脚絆、頭には白手ぬぐいを着用し、草花を箕に入れて頭上に載せていました。

エ:賀茂女 ⇒ 間違い

特に賀茂女という女性はいない。

まとめ:時代祭り中世婦人列に参加しているのは、大原女・桂女・白川女

京都の働く女の代表として大原女、白川女、桂女があり現在では姿を消しているが、僅かながら、いまもその名残りを時代祭などで見ることが出来ます。

3者とも時代祭に参加するのでその特徴を覚えておきましょう!

コメント