宅建試験に合格したら、次は資格登録です。

宅地建物取引士として業務に従事するためには、都道府県知事の行う宅建士資格試験に合格した後、合格した都道府県知事の登録を受けなければなりません。

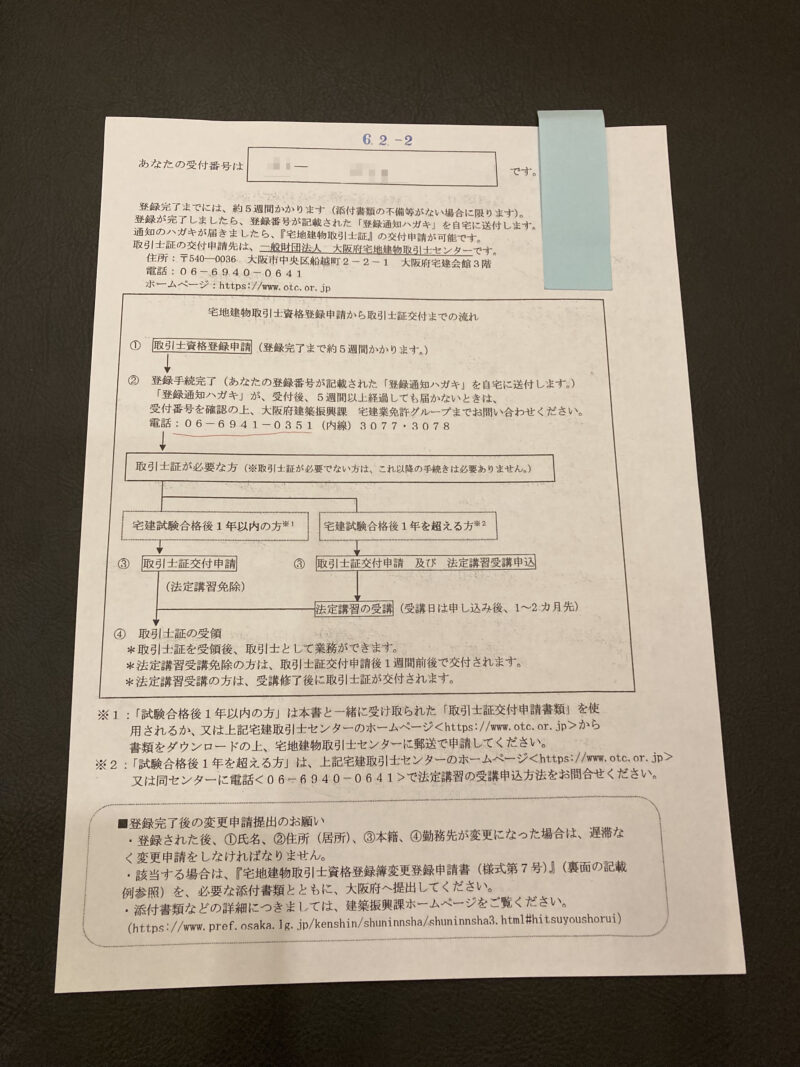

書類提出後、資格登録の審査に5週間ほどかかります。審査が完了すると登録通知のハガキが送られてきます。

さらに「宅建士証」の交付申請を行い、宅建士証が手元に届くまで約2週間かかります。

なかなかにめんどくさいですが、頑張って早めに手続きしてしまいましょう。

資格登録

申請書類の様式は各都道府県のホームページからダウンロードできます。

申請に必要な書類は以下の通り。

① 登録申請書(1部)

② 顔写真(1枚)

③ 手数料(37,000円)

④ 誓約書(1部)

⑤ 市町村の長の発行する証明書(後見・破産)(原本1部)

⑥ 登記されていないことの証明書(原本1部)

⑦ 住民票抄本(原本1部)

⑧ 合格証書の原本及びコピー(各1部)

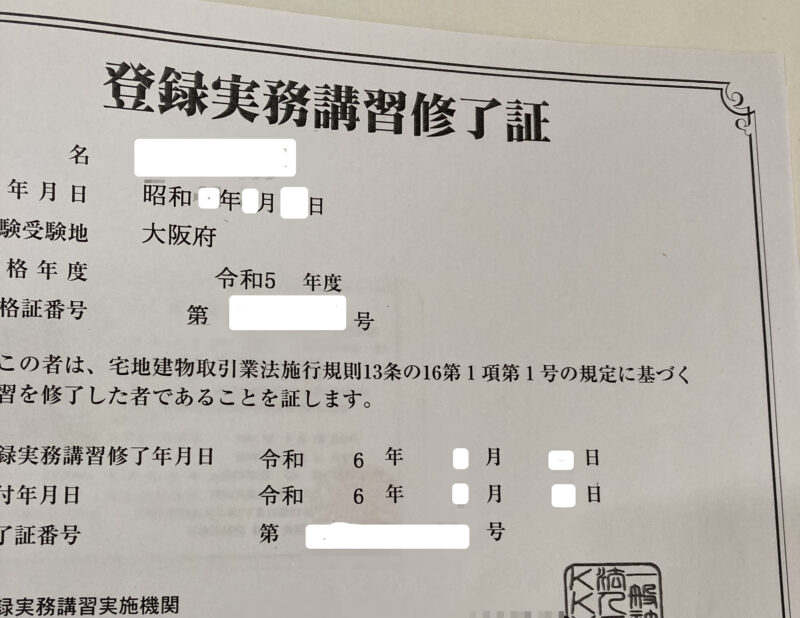

⑨ 実務資格を証する書面(講習実施機関の発行する登録実務講習修了証 原本1部)

⑩ 従業者証明書の原本及びコピー(各1部)

宅地建物取引士の新規登録申請について(大阪府)

【実録】宅建登録の流れを写真付きで解説!大阪で登録に行ってきた!

まず着手すべきは⑨です。登録実務講習を受けて修了書をゲットします。

資格登録を申請するための必要要件として2年以上の実務経験が問われます。実務経験とは、顧客への説明、物件の調査等、具体の取引に関する業務を指します。不動産会社に努めていても顧客と直接の接触がない部門の期間は算入されません。事務職の場合などですね。その場合は「登録実務講習」というものを受けます。これを受講し修了試験に合格すれば宅建業の実務2年以上と同等とみなされます。

合格発表後まずやることはこれですね。

残りは講習を受けてから準備すればよいと思います。

11月下旬:登録実務講習申込み

登録実務講習も登録講習(5点免除)と同様にいろいろな機関が実施しています。こちらは宅建試験合格者向けの法定講習です。私はまたもや最安値のTAKKYOさんで講習を受けました。

11月23日にインターネットで申込み、2024年1月13・14日の2日コースをおさえました。インターネットで申し込むと受付自動メールが送られてきて、合格証書のコピーを送るようにとの指示がありました。申込み受付が完了すると、自宅学習用の教材が送られてきます。

講習受講前に1ヶ月間(38時間)の自宅学習期間が必須とされ、郵送されてきたテキストおよびメールで送られてきたURLのYoutube動画で自宅勉強をしてから対面講習を受講するという流れになります。

1月中旬:登録実務講習受講

登録講習(5点免除)とは違って、登録実務講習の方はより実務的な内容になります。書類の具体的な作成手順など、実務に直結した内容です。とはいえ、事務職パートが宅建士資格を取ったらいきなりこうした書類の作成を任されるわけではないです。修了試験では資料をもとに契約書類の作成能力が問われます。まずは試験突破が目下の目的なので、盛りだくさんの講習内容に圧倒されず、修了試験で書類作成をするにあたって、資料のどこを見て、どこに転機すればいいのか、どういうふうに記載すればいいのか、といったあたりを聞き逃さずに講習を受け、1日目が終了した後、しっかり復習して翌日の試験に備えましょう。講義中にたくさんヒントを出してくれます。修了試験が合格点に達していればその場で修了証を渡してくれます。

あいかわらずヒーヒー言いながら2日間受講し、どうにか修了試験合格、修了証ゲット!

これで、⑨の「実務資格を証する書面」を入手することができました。

1月後半:資格登録必要書類の準備(前半)

法務局で取得する書類

登録実務講習受講後、私はまず法務局に⑥の「登記されていないことの証明書」を取りに行きました。これは成年被後見人及び被保佐人でないことの証明です。申請用紙に本籍地を書く欄がありますので、覚えていない人は調べてメモしていきましょう。

大阪の場合は、大阪法務局の成年後見登記証明書発行窓口(大手前合同庁舎4階)で取得できます。申込用紙は受付窓口にあります。手数料として印紙代300円かかります。印紙も法務局内で売っています。郵送も可能ですが手元に書類が届くまで1週間から10日ほどかかります。窓口に行けばその場で交付してくれるので、どうしても平日の日中には時間が取れないというのでなければ、取りに行っちゃった方が早いと思います。

本籍地のある市区町村役場に請求する書類

⑤の「市町村の長の発行する証明書(後見・破産)」とは、成年被後見人または破産に関する証明書で、通称「身分証明書」と呼ばれているものです。

身分証明書には2項目あります。

- 「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」という項目

- 「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」という項目

手数料について、大阪市のホームページでは1項目につき300円と書かれています。

私は大阪市以外に本籍があり、遠方であるため郵送で発行申請をしました。私の本籍地の役場の場合、1つの身分証明書の2項目が記載されているとのことで、各項目300円ではなく、身分証明書1通分300円とのことでした。

ここらへん、本当にわかりにくく市区町村によって異なるため、郵送での交付申請か可能かどうか、手数料は結局いくらなのか、直接役場に電話して確認した方がいいです。

郵送交付の場合、郵便局で手数料金額分の定額小為替を購入して同封、無記名のままにします。

2項目なので300円×2、手数料は600円だと思い、600円分の小為替を送ったのですが、役場から電話がかかってきて300円でよかったことが判明、余分な300円分の小為替は交付書類とともに返送されてきました。

実は小為替は1部発行ごとに200円(も)かかります。郵便局で600円の小為替を買おうとしたら、600円の小為替はなく、300円2枚となると言われました。しかも、300円の小為替1枚につき郵便局の手数料が200円ですよ。600円分の小為替に手数料が200円✕2で400円…。しかも結局600円じゃなくて300円だったわけだけど、当然ながら手数料200円は戻らず…。もぉお、、アナログすぎるし、説明がわかりにくすぎるし、高すぎるし、もう草生えるwww はじめから電話して確認すればよかったかもですが、そしたらまた結構な電話代がかかるわけでwww

ともかく1月末に書類の方は手元に届きました。

住民登録をしている市区町村で請求する書類

⑦の住民票はマイナンバーの記載のないものを交付してもらいます。住民基本ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略できます。

写真

②の顔写真ですが、資格登録申請の際に1枚、宅建士証交付申請の際に3枚必要となります。無背景の縦3cm✕横2.4cm(顔2cm程度)のカラー写真。1枚は宅建士証に載る写真です。そのつもりで身なり・メイクを整えて撮影に臨みましょうね。

2月初頭:資格登録必要書類の準備(後半)

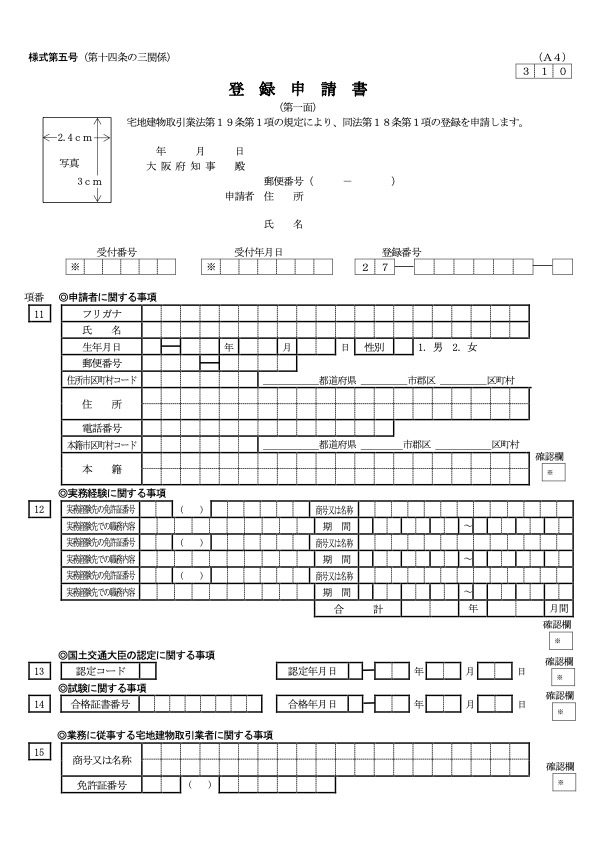

登録申請書

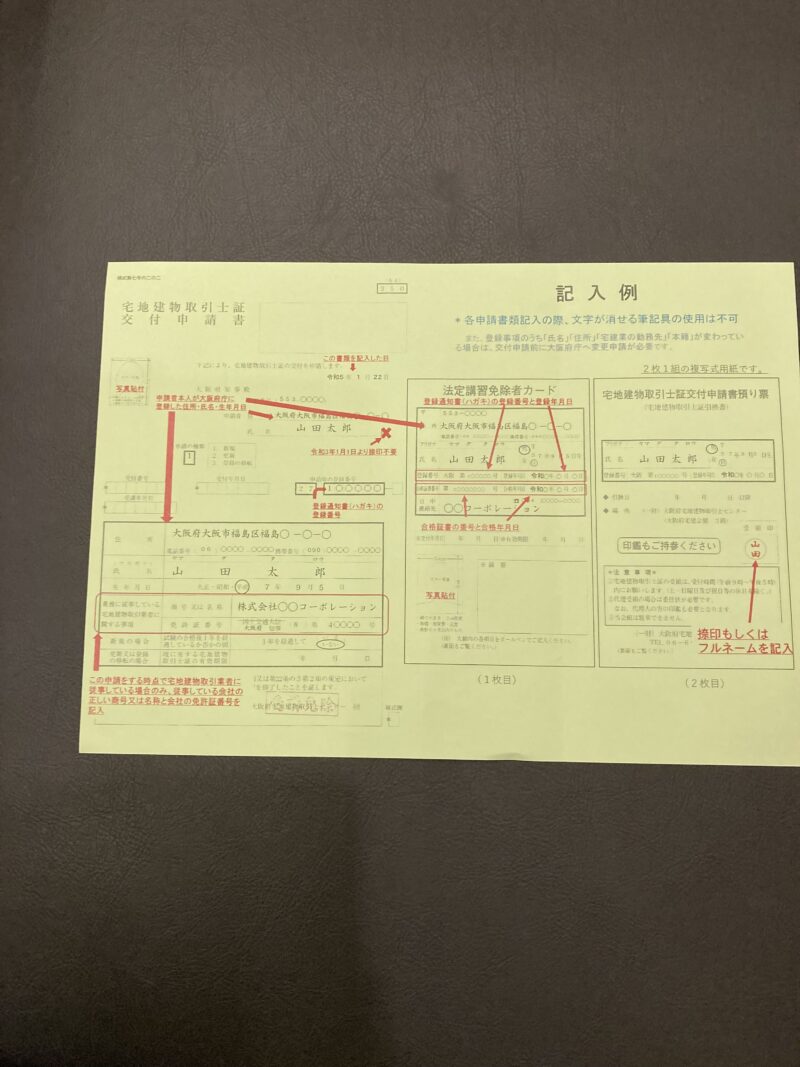

①の登録申請書の用紙は大阪府HPでダウンロードできます。申請者に関する事項、試験に関する事項、業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項を記入し、②の写真を貼ります。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2476/00010974/yousikidaigogou.pdf

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2476/00010974/T-touroku_mihon.pdf

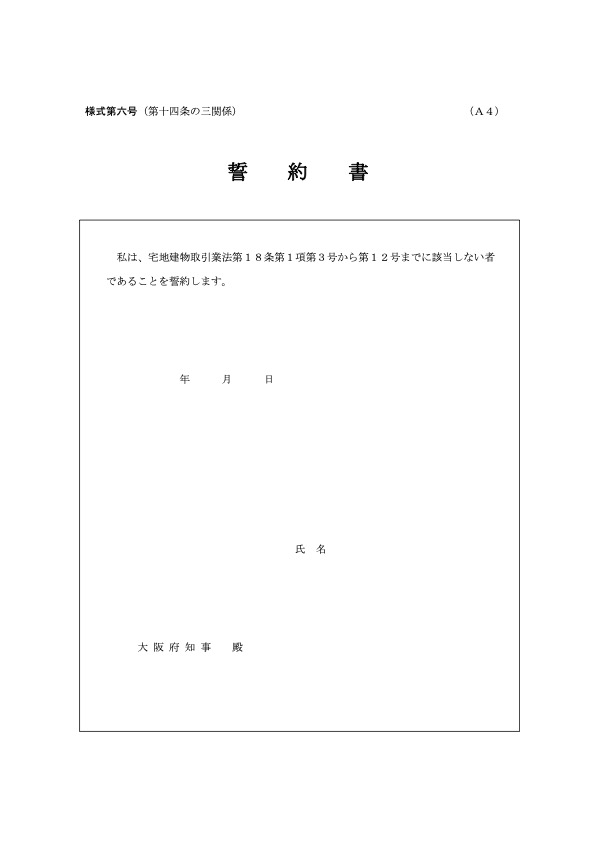

誓約書

④の誓約書の用紙もダウンロードできます。日付・氏名を記入して誓約書を完成させます。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2476/00010974/seiyakusyo.pdf

ここらへんの書類はすぐに完成します。

合格証書

コピーをとります。申請時には原本と提出用のコピーが必要です。

従業者証明書

コピーをとります。申請時には原本と提出用のコピーが必要です。

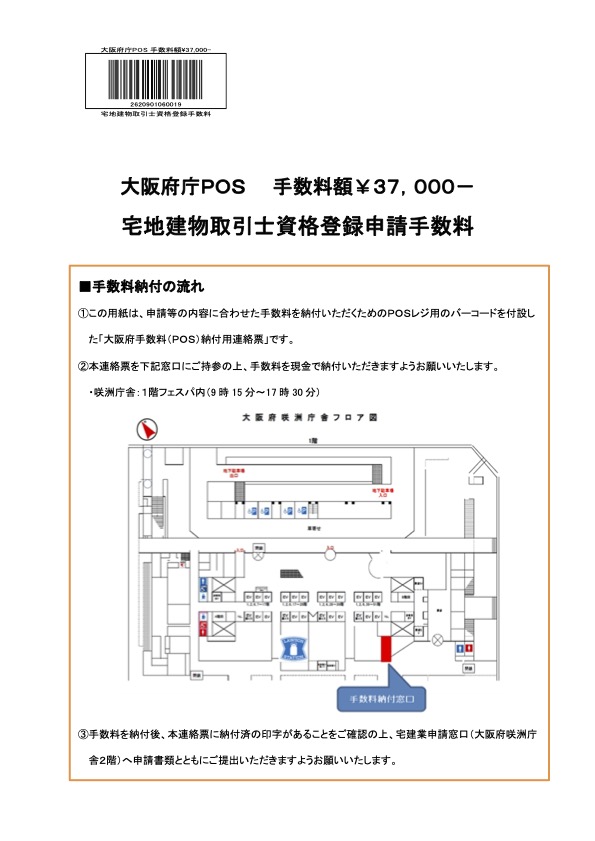

登録申請手数料の納付用連絡票

大阪府のホームページからダウンロードしてプリントアウトします。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2476/00010974/pos-takkenshitouroku.pdf

プリントアウトしたものを登録申請時に持参します。

2月初頭:登録申請場所での手続き

必要書類と登録手数料を持って申請窓口に行きます。

大阪府でしたら、申請場所は南港のワールドトレードセンタービル(WTC)です。今はここに大阪府咲洲庁舎が入っています。

大阪メトロ本町駅から中央線コスモスクエア駅で降りて徒歩7分です。ATCとWTCが向かい合わせに建っていますが、背の高いビルの方がTWC、海側のショッピングセンター街になっている方がATCです。WTCの中に入ってからも広くて案内表示がわかりにくくうろうろしますが、インフォメーションカウンターがあるのでわからなければ早めに聞きましょう。正直、フロアマップを見てもよくわかりません(わかる人のいるかもしれませんが)。

手数料の払込みを済ませてから登録申請の窓口に向かいます。2箇所とも2階のフロア内にあるのですが離れています。手数料納付窓口はコンビニや展望台へのエレベーターがある側に、申請窓口はATCへの渡り廊下に出る出入り口付近にあります。

登録申請の窓口の正式名称は「大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口」です。

手数料納付窓口

③の手数料(37,000円)とプリントアウトしたバーコード付きの手数料納付連絡票をもって納付窓口に提出します。手数料は現金のみです。受付が完了すると持参した連絡票の右上の角(赤枠部分)に手数料納付記録が印字されたものが返却されます。この印字の入った連絡票が登録申請の必要書類となります。

登録申請窓口

登録申請の受付窓口に向かう前に再度必要書類を確認します。

- 写真付きの登録申請書(①+②)

- 大阪府手数料(POS)納付用連絡票(③手数料納付済処理されたもの)

- 誓約書(④)

- 身分証明書(⑤)

- 登記されていないことの証明書(⑥)

- 住民票(⑦省略も可能)

- 合格証書(⑧原本+コピー)

- 登録実務講習修了証(⑨原本)

- 従業者証明書(⑩原本+コピー)

これらをまとめて提出します。

合格証書と従業者証明書の原本は窓口で提示するだけです。

窓口で申請書類が受理されるとまたいろいろな書類を渡されます。

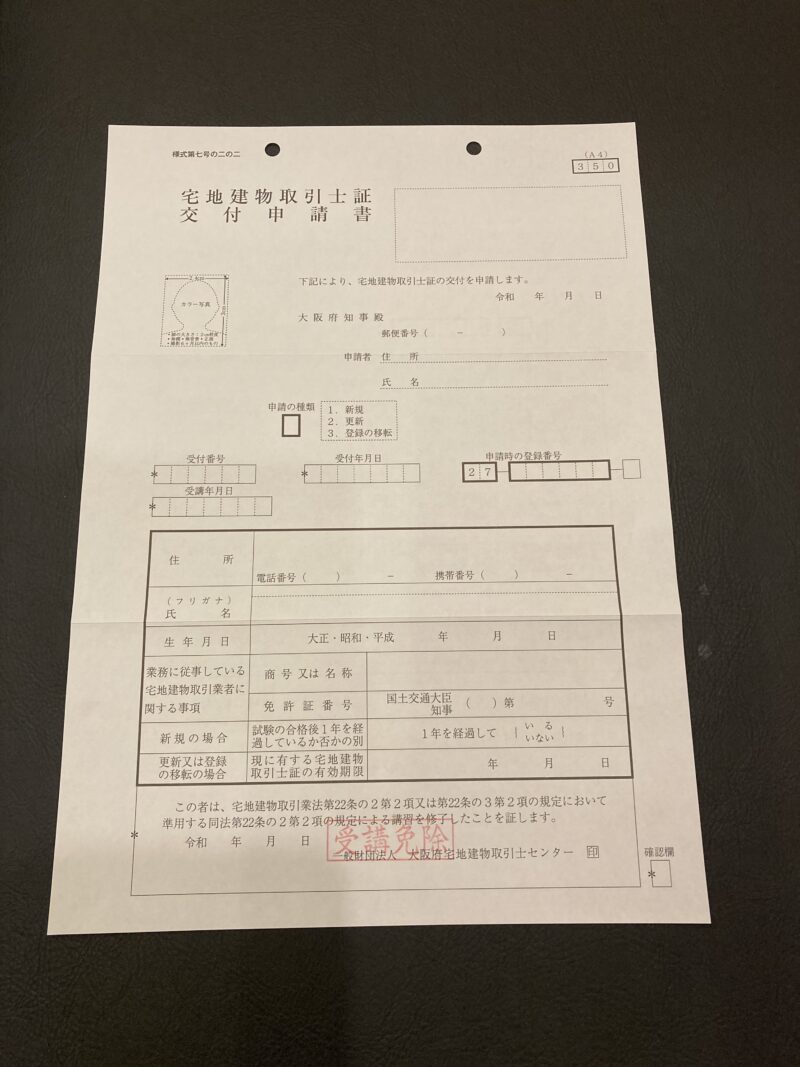

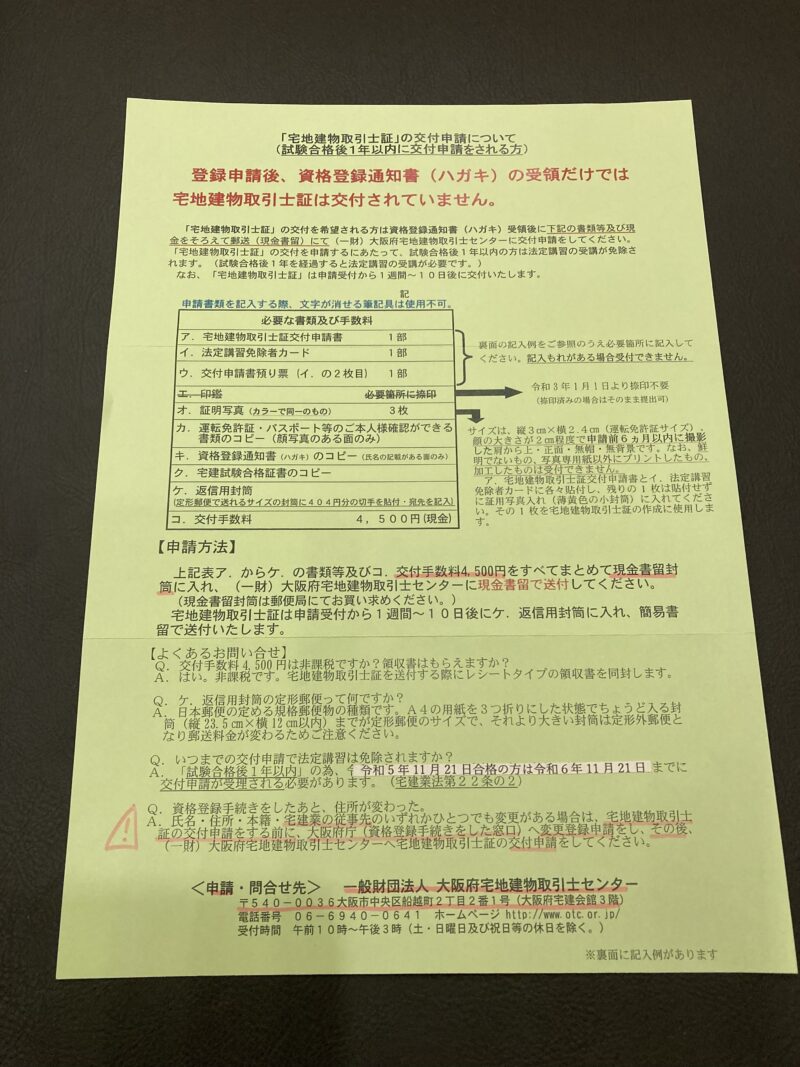

A 宅地建物取引士証交付申請書

B 受付番号および取引士証交付までの流れを記した紙

C 登録後の宅建士証交付の申請方法が書かれた紙(グリーン)

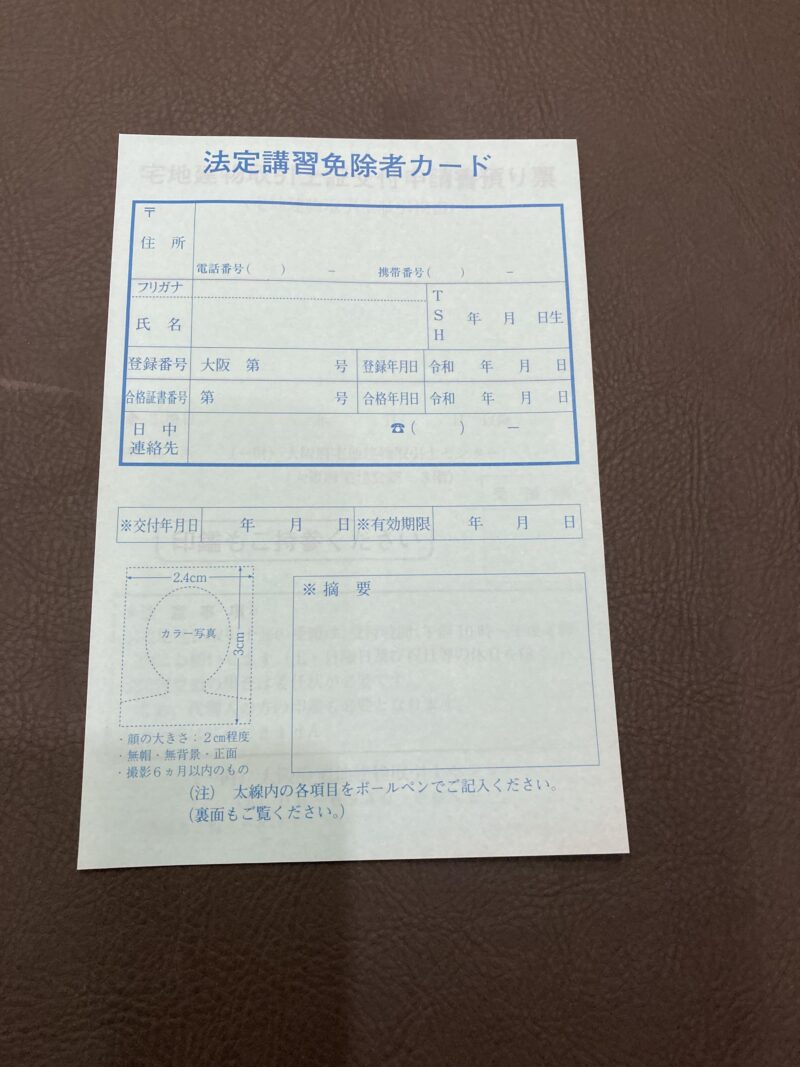

D 法定講習免除者カード(A6サイズ D+E複写式:1枚目)

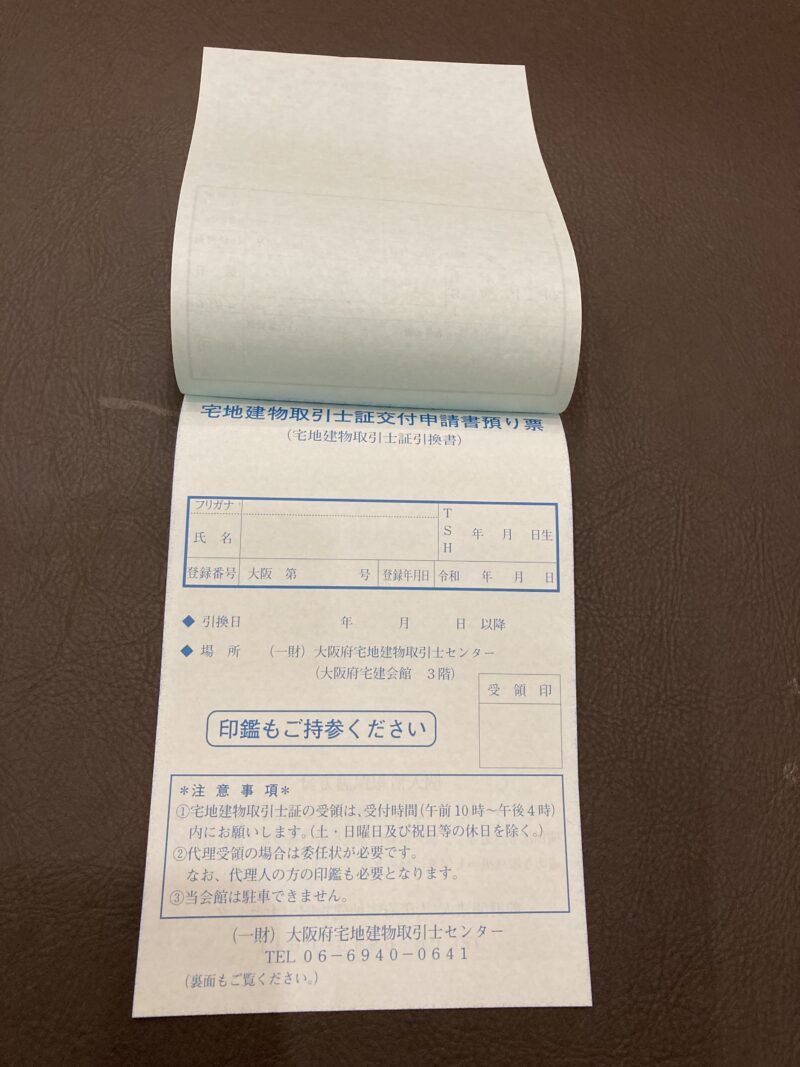

E 宅地建物取引士証交付申請書預り票(A6サイズ D+E複写式:2枚目)

F 証明写真入れ(小封筒)

宅建士証の交付申請に使いますのでなくさないようにします。

書類を提出したら後は登録完了のハガキを待ちます。通常5週間位かかると言われています。

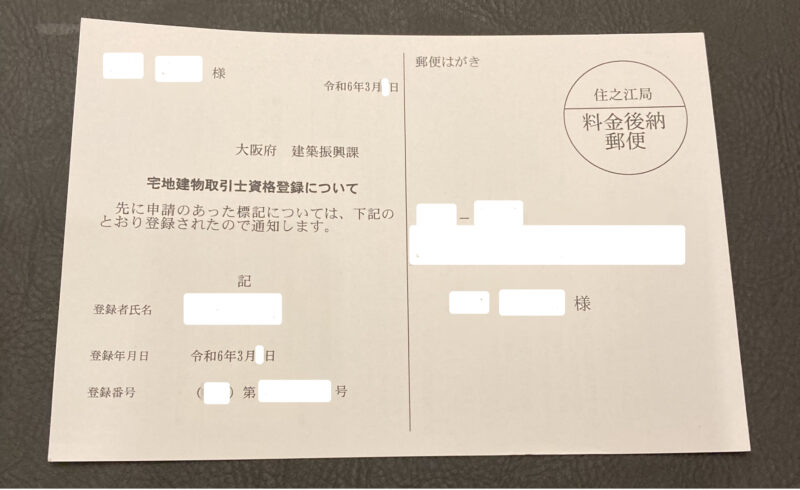

3月初頭:資格登録完了

2月初頭に資格登録の申請書類を提出し、きっちり5週間後に登録通知のハガキが到着しました。ハガキには登録者氏名、登録年月日、登録番号が記載されています。

次は宅建士証交付申請の手続きに入ります。

宅建士証の交付

3月初頭:宅建士証の交付申請

登録簿変更登録申請書

氏名、住所、勤務先に変更がなければ宅建士証の交付申請の手続きに入ります。しかし、登録申請後に氏名、住所、本籍、勤務先が変更になった場合は、宅建士証を申請する前に登録変更の手続きをします。

申請書の用紙は都道府県のホームページからダウンロードします。

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/shuninnsha/shuninnsha3.html

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

私は資格登録の審査待ち中に職場を変わりましたので、ハガキが届いてすぐに変更手続きをしました。

再び資格登録の申請をした窓口に変更の届けを出します。郵送も可能ですが1週間から10日ほどかかるそうです。私はできるだけ早く済ませたかったので窓口に直接赴きました。受付窓口に登録変更の申請書を提出し受理されれば手続きはそれで終わりです。

宅建士証交付申請の必要書類

さて、最後のひと仕事。宅建士証の申請です。宅建士証交付申請は基本郵送で必要書類を提出します。提出先は登録申請のときの受付窓口ではなく、一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター宛となります。間違えないようにしましょうね。

同封する書類は以下の通り。

- 写真付きの宅地建物取引士証交付申請書(A+②)

- 写真付きの法定講習免除者カード(D+②)

- 交付申請書預り票(E+捺印もしくは記名)

- 小封筒に入れた写真(F+②)

- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)のコピー

- 資格登録通知書(ハガキ)のコピー

- 宅建試験合格書のコピー

- 434円分の切手(簡易書留+基本料金)を貼った返信用封筒

- 交付手数料4,500円(現金)

以上をまとめて現金書留封筒に入れ、宅地建物取引士センターに現金書留で送ります。

ということで、現金書留封筒が必要になります。実は現金書留封筒にはサイズが2種類あって、小さい方では入りません。大きい方を買ってくださいね。どちらも21円です。

最後に現金書留代金と重さに応じた郵送料金を払って送付手続き完了。600円(480円+120円)でした。

こちらがやることはこれですべてですね。

後は返信用封筒で宅建士証が送られてくるのを待つのみです。

3月下旬:宅建士証をゲット

待つことまる2週間。仕事から帰宅すると簡易書留郵便の不在連絡票が入っていました。翌日本人確認書類をもって郵便局の窓口まで受け取りに行ってきました。

これでようやく宅建士証を入手。宅建士としての業務に取りかかれます。

4月に入りさっそくお客様に賃貸物件の契約に係る重要事項説明書を読み上げて説明する業務を行うようになりました。

今年はまた別の目標を立て、がんばってみようと思います。

ここまで読んでくださった皆様、ありがとうございます。

よろしければぜひ宅建資格、チャレンジしてみてくださいね。

.jpg)