汎用オペアンプ LM358 を動かしてみて、いろいろとわかったことをクックブック的に記録しておこうと思います。まだまだ完全に理解できているわけではないし間違っているところもあると思いますが、回路作成の備忘録にできればいいな、と。

今回は、汎用オペアンプ LM358 を単電源で駆動した反転増幅回路についてです。

LM358 について、これまでの記事は以下からの一連を参照ください。

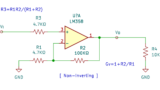

反転 DC 増幅回路

汎用オペアンプ LM358 を使用した反転 DC 増幅回路です。

反転 DC 増幅回路図

増幅率 GV は、

GV = R2/R1 = 100 / 10 = 10

dB 表示では 20dB です。

入力インピーダンス ZIN は R1 に等しく、

ZIN = R1 = 10 [KΩ]

LM358 の DC 出力電圧範囲を 0~3.5V とすると入力電圧は 0.35~0V なので、バイアス電圧 VB を 0.35V としましょう。電源電圧 VCC が 5V なので、

VB = VCC・RB/(RA+RB) = 5 x 6.8 / (100 + 6.8) = 0.318 [V]

ちょっと低いけど、まぁ良しとします。

オフセット電圧のキャンセル抵抗値 RC は R1 と R2 の並列抵抗値に等しくする必要があるので、

RC = R1//R2 = 10 x 100 / (10 + 100) = 9.09 [KΩ]

です。RA と RB の並列抵抗値 RAB が、

RAB = RA//RB = 100 x 6.8 / (100 + 6.8) = 6.37 [KΩ]

なので、R3 は、

R3 = RC-RAB = 9.09 - 6.37 = 2.72 [KΩ]

E3 系列から 2.2KΩ としました。

C1 はバイアス電圧の AC パスで、RA、RB の並列抵抗値 RAB とハイパスフィルタを形成します。カットオフ周波数 fC1 は、

fC1 = 1/(2π・RAB・C1) = 1 / (2π x 6.37 x 103 x 22 x 10-6) = 1.14 [Hz]

周波数が fC1 以下の電源変動に対してバイアス電圧が影響を受けることになるのですが、まぁこんなところではないかなぁと思います。

テスト用直流信号回路

テスト用の直流信号として 0~3.5V を出力する回路。増幅回路に入力するので 0~0.35V でいいんだけれど、そこはご愛嬌のエミッタフォロワ回路です。

エミッタ電圧を 0~3.5V とするとベース電圧は 0.7~4.2V です。適当なボリュームがなかったので 5KΩ に 1kΩ の抵抗を並列接続しています。hic が十分大きいと考えれば、ボリュームの出力電圧は 0.46~4.31V となる計算。

エミッタ電流は 0~35mA。出力インピーダンスは 100~50Ω です。

入出力信号の測定値

| VIN | VOUT | ΔVIN | ΔVOUT | GV |

| 0.00 | 3.49 | |||

| 0.06 | 2.83 | 0.06 | -0.66 | -11.0 |

| 0.15 | 1.95 | 0.15 | -1.54 | -10.3 |

| 0.21 | 1.32 | 0.21 | -2.17 | -10.3 |

| 0.26 | 0.88 | 0.26 | -2.61 | -10.0 |

| 0.30 | 0.42 | 0.30 | -3.07 | -10.2 |

| 0.38 | 0.05 | 0.38 | -3.44 | -9.05 |

反転 DC 増幅回路に直流電圧を入力したときの出力電圧の測定値です。

VIN=0.00V、VOUT=3.49V を基準として、それぞれの変化量から増幅率を求めています。ほぼ 10倍で計算通りです。

上限と下限で直線性が悪いように見えるけれども、厳密なことしているわけじゃないので測定誤差だと思います。でも上下ギリギリじゃなくて、余裕を持った範囲で動作させるのが吉です。

反転 AC 増幅回路

汎用オペアンプ LM358 を使用した反転 AC 増幅回路です。

反転 AC 増幅回路図

増幅率 GV は、

GV = R2/R1 = 100 / 10 = 10

dB 表示では 20dB です。

入力インピーダンス ZIN は R1 に等しく、

ZIN = R1 = 10 [KΩ]

CIN は R1 とハイパスフィルタを形成します。カットオフ周波数 fCIN は、

fCIN = 1/(2π・R1・CIN) = 1 / (2π x 10 x 103 x 2.2 x 10-6) = 7.23 [Hz]

前段の出力インピーダンスを加える必要がありますが、入力インピーダンス ZIN より十分低いとして無視しています。

最低周波数帯域 fL を 50Hz とすると、CIN の容量性リアクタンス XCIN は、

XCIN = 1/(2πfL・CIN) = 1 / (2π x 50 x 2.2 x 10-6) = 1.45 [KΩ] << R1

XCIN を R1 より十分に小さくしておくことで、交流信号に対して増幅率が GV になります。

LM358 の AC 出力電圧範囲は 0.6~3.5V なので、バイアス電圧 VB を 2V にしましょう。

VB = VCC・RB/(RA+RB) = 5 x 68 / (100 + 68) = 2.02 [V]

AC 増幅回路ではオフセット電圧のキャンセル抵抗は必要ありません。が、バイアス電流の最適化のために非反転入力の抵抗値を R2 と等しくします。RA と RB の並列抵抗値 RAB は、

RAB = RA//RB = 100 x 68 / (100 + 68) = 40.5 [KΩ]

なので、R3は、

R3 = R2-RAB = 100 - 40.5 = 59.5 [KΩ]

E6 系列より 68KΩ としました。

C1 は RAB とハイパスフィルタを形成します。カットオフ周波数 fC1 は、

fC1 = 1/(2π・RAB・C1) = 1 / (2π x 40.5 x 103 x 10 x 10-6) = 0.393 [Hz]

容量性リアクタンス XC1 は、

XC1 = 1/(2πfL・C1) = 1 / (2π x 50 x 10 x 10-6) = 0.32 [KΩ] << XCIN

XC1 は XCIN の 1/10 が目安なので、もう少し大きい容量のほうが良いかもしれません。

R4 は LM358 の出力を常にソース電流とするためのバイアス抵抗です。LM358 の出力段は B級増幅のためクロスオーバー歪を生じます。また、シンク電流のとき出力電圧が 0.6V 以下では出力段が動作せずクリップします。そこで出力を常にソース電流とすることで A級増幅にして、クロスオーバー歪をなくすとともにクリップを防ぎます。

R4 に流れる電流 IR4 は、

IR4 = VB/R4 = 2.02 / 0.470 = 4.30 [mA]

オペアンプの負荷抵抗 ROP は、

ROP = R4//RL = 0.470 x 1 / (0.470 + 1) = 0.320 [KΩ]

なので、出力信号電圧 vo の最大値は、

vo = IR4・ROP = 4.3 x 0.320 = 1.38 [V]

このときの出力電圧の振幅 VO は、

VO = VB±vo = 2.02 ± 1.38 = 0.64 ~ 3.40 [V]

LM358 の AC 出力電圧範囲 0.6~3.5V 内なので問題ないでしょう。

出力コンデンサ COUT は負荷抵抗 (次段の入力インピーダンス) RL とハイパスフィルタを形成します。カットオフ周波数 fCOUT は、

fCOUT = 1/(2π・RL・COUT) = 1 / (2π x 1 x 103 x 470 x 10-6) = 0.339 [Hz]

コンデンサ容量は負荷抵抗の大きさによって調整します。

テスト用正弦波発振回路

テスト用の正弦波信号を出力する発振回路。毎度のツインT形発振回路です。定数が少し違うのは、その時々の状況によってです。

発振周波数 fo は、

fo = 1/(2π・R・C)

= 1 / (2π x 3.3 x 103 x 47 x 10-9)

= 1027 [Hz]

周波数は RV111 で調整します。

出力電圧は 150mV (実測値) です。

テスト用ホワイトノイズ発生回路

周波数特性がわかるかなぁ、と思って作ってみたホワイトノイズ発生回路です。

トランジスタ Q121 のエミッタベース間に電圧をかけることでノイズが発生します。10V 以上の電圧がないとノイズが出ないので、電源は 12V です。エミッタ電圧が 10V なので電流は 2μA。ノイズ電圧は 30mV ほどになりました。

Q122 のベース電流が 11.3μA、hFE を 250 とするとコレクタ電流は 2.83mA となり、コレクタエミッタ間電圧は飽和します。そのためノイズ信号は半波だけ増幅され、出力は実測値で 6V ほどでした。

入出力波形

1000Hz の正弦波を入力したときの入出力波形です。

入力電圧 vi=0.10V、出力電圧 vo=0.95V で、これ以上入力電圧を上げると歪みました。出力は最大値で 1.34V ですので、ほぼ計算通りです。

増幅率は 9.5 (19.6dB) でした。

ホワイトノイズを入力したときの出力の FFT 波形です。

勉強不足でちゃんとした見方がわからないのですが、250KHz あたりまでゲインが低下していっているので、そのあたりがユニティゲイン帯域ってことでしょうか。

データシートでは VCC=10to15V で 500KHz です。今回は VCC=5V なので、そんなところなのかもしれません。

後記

今回は、汎用オペアンプ LM358 を単電源で駆動した反転増幅回路についてまとめてみました。むずかしい理論も計算も、ないです。あわせて正確性も、ない、かもです。ご容赦。

つぎは非反転増幅回路についてまとめようと思っています。

参考にさせていただいたサイトです。ありがとうございました。

OP-AMP COOKBOOK — PART 2

単電源のオペアンプ回路が不安定になるのを回避する

そのほかにもたくさんのサイトのお世話になりました。感謝です。