一昨日の29日は、嘗ては昭和天皇の〝天皇誕生日〟でしたが、天皇崩御後は〝みどりの日〟となり、それが平成19年から〝昭和の日〟と改められた国民の祝日でしたね。この日は天気予報通りの雨…それも予想以上の大雨でした。

昭和遠く平成鬱とみどりの日 山崎聰(句集『荒星』より)

この句は「みどりの日」が季語ですが、今だったら「昭和の日」。しかし、この「昭和の日」の方は季語として用いられるようになってからまだ15年余ですから、歳時記などには例句など殆どありませんでした。

調べているときに、「響焔」の名誉主宰・山崎聰氏の上掲句がありました。これはやはり「みどりの日」でないと通用しない句ですよね。もしこれが「昭和の日」だったら様にならないでしょう。同じ日だからといっても大違いなんです。俳句にはこういう一面があるのですよ。

歳時記を見ると傍題がいくつかある主季語があります。それを見て、初心者でどれを用いても同じだと勘違いされる方がおられます。例えばこの表現の方が面白そうだったからとか、音数がこれでしか入らなかったからなどという簡単な理由で選択して…。

やはり俳句は韻文なんです。意味だけ分かればいいのではなく、口に出してみてその音の響きを味わうことも鑑賞の一つだと思います。また、それぞれの語でその言葉の持つイメージというのもありますからね。

先日投句された句に、「いたち草」を使ったものがありました。この季語を知らない方はどんな草を想像されるでしょうか。恐らく「いたち」という動物のイメージから茶系だとか、動的なイメージとか…。または〝鼬の最後っ屁〟という慣用句もありますからあまりいいイメージではないかも。ところで余談ですが、同じイタチ科でも〝ミンク〟とか〝オコジョ〟と言えば全くイメージが違ってくるでしょう。

そのように言葉にはそれぞれの持つ伝達力があります。同じ内容のものだからと言って均一には使えないのです。特に俳句のような短詩型文学では言葉数が少ない分、よくよく吟味して使わないといけません。ましてや俳句の命でもある季語に関しては言わずもがなですよ。

実はこの「いたち草」というのは連翹(れんぎょう)のことなんです。なぜかは分かりませんが、この呼び名は昔からあって…。皆さんはあの花を見て〝イタチ〟を想像できますか。実際の句をここには掲げられませんが、こういうことも考えて、季語だけでなく言葉を選んで下さいね。

さて、この日は、桜紀行の続きを書こうと思ったんですが、実は知人に誘われて、湯田温泉のユウベルホテル松政で行われた「第29回中原中也賞」の贈呈式へ出かけたんです。忘れないうちにそちらの方から先に書くことにしましたので、よろしく。

ホテルの写真はお借りしました。スミマセン!他の写真は、遠くからのスマホで、ボケていますが、悪しからず。

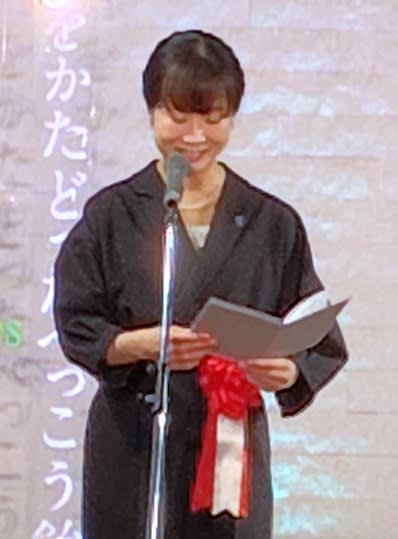

中原中也がここ湯田温泉の出身で、有名な詩人であることは皆様ご存じですよね。優れた現代詩集を対象とした、新人の登竜門とも言われている「中原中也賞」。その今年の受賞者が、若手俳人としても有名な佐藤文香さんだったんです。彼女の初めての詩集『渡す手』(思潮社)がそれでした。

佐藤文香さんの受賞のことばの中に、彼女が詩を作る過程が述べられていて、興味深く読みましたので紹介しますね。これは俳句を作る時も同じかも…

〝暇なので歩きます。生き物の名前や街角のムードを書き取って、電車や家でつなげていきます。あるいは、おでこあたりに湧く音を写すように指を動かすと、愉快な文字が現れます。言葉たちを捕まえたら、元気なうちに整列させ、グループをつくっていきます。ヤツらは隊列を組んで走ってくることもあります。そういうときはもう、ずっと指の運動です。胸が息を忘れます。〟と。

早速〝いたち草〟を見て下さってありがとうございます。

〝イタチの尻尾〟を連想させました…とありましたが、それはきっと〝イタチハギ〟の写真を見られたのでは?花が尻尾そっくりですからね。

歳時記や広辞苑では〝いたち草〟を調べると〝連翹〟の古称と出ていますよ。

でもあの黄色の花からはイタチには見えないでしょう。不思議なものの一つです。

ネット検索の落とし穴に引っかかってしまいました。

穴があったら入りたい。

よい勉強になりました。