ピアノなどの楽器を習い始めたばかりのころは、

楽譜にドレミを書くと分かりやすいよね

と思い、すぐに楽譜に音名をふっていませんか?

確かに、最初のうちは音名が書いてあるとスムーズに演奏できる気がしますよね。

でも、それに頼りすぎると、思わぬデメリットが出てくることも…

この記事は

- 楽器を始めたばかりの初心者

- 楽譜を読むのに苦労していてドレミを書きたくなる人

- 楽譜をスムーズに読めるようになりたい人

- 子どもや生徒に効果的な読譜をさせたい保護者・指導者

という方におすすめです

この記事では指導歴20年以上の経験から学んだ、楽譜にドレミを書くことのリスクと読譜力を高めるためのコツを紹介します。

ドレミを書くのはおすすめしません!

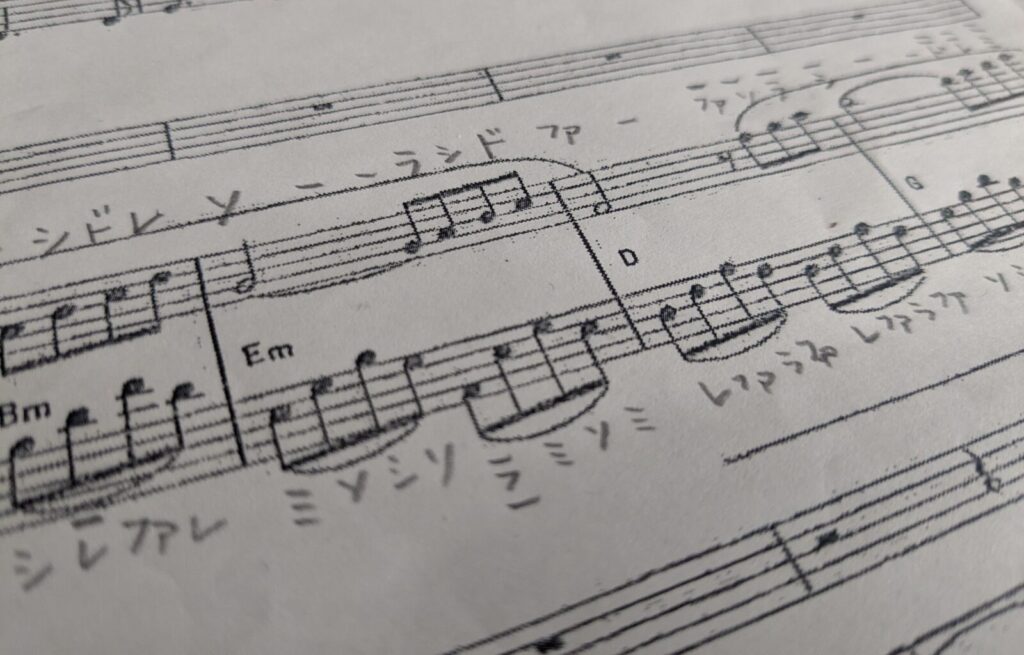

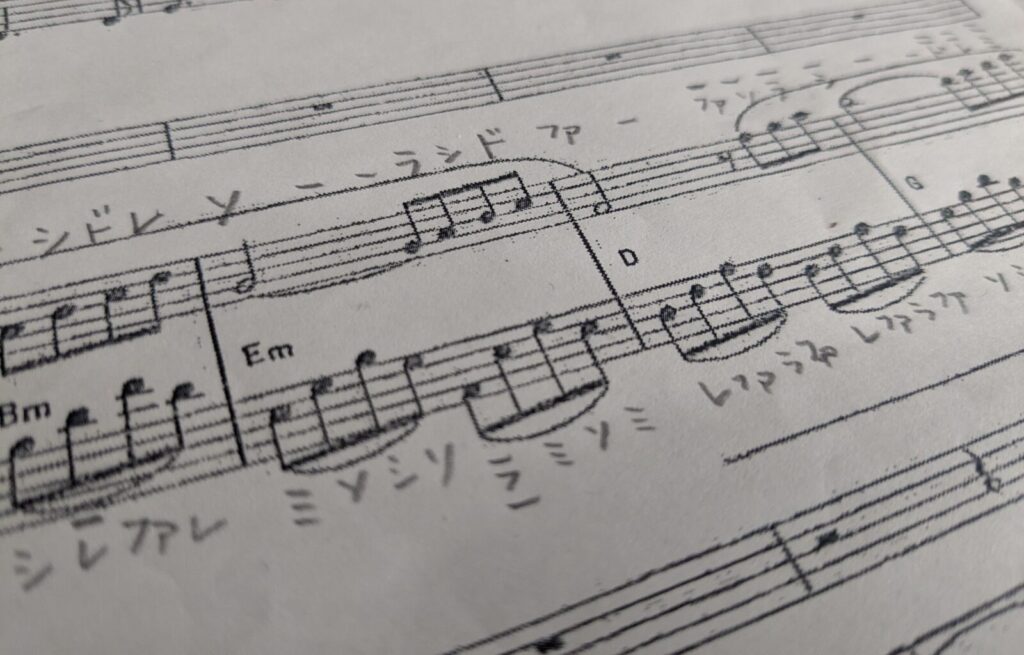

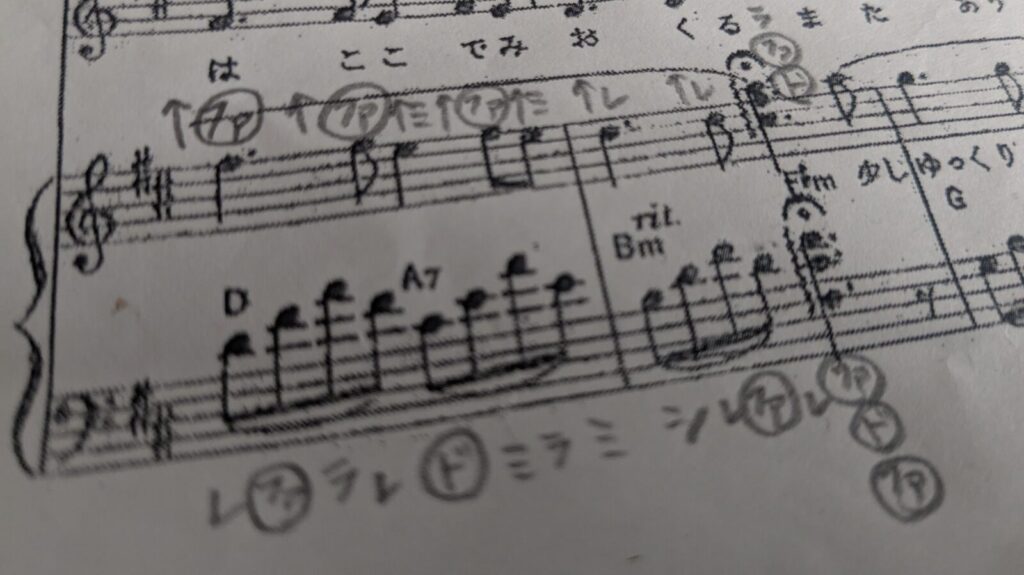

初心者がやりがちな「楽譜に音名を書く」実例

音楽を教えていると、さまざまな生徒・保護者に出会います。

なかには、楽譜全部に「ド・レ・ミ・・・」と音名を自分で書きこんでくる生徒や、良かれと思って親心から子どもの楽譜に音名を書いてあげる保護者もいました。

私は基本的にドレミをすべて書き込むことはおすすめしないのですが、書き込み方法もよく考えられていたため「なるほど~!!」と感心してしまうこともありました。

まず、ピアノなどの楽器を習い始めたばかりの生徒によくある「楽譜に音名を書く」実例をいくつかご紹介しましょう。

同じ書き込みをしてるかも?

ドレミをすべての音符に書く

すべての音符に対して、片っ端から音名を書いていく方法は、初心者がやってしまいがちな行為です。

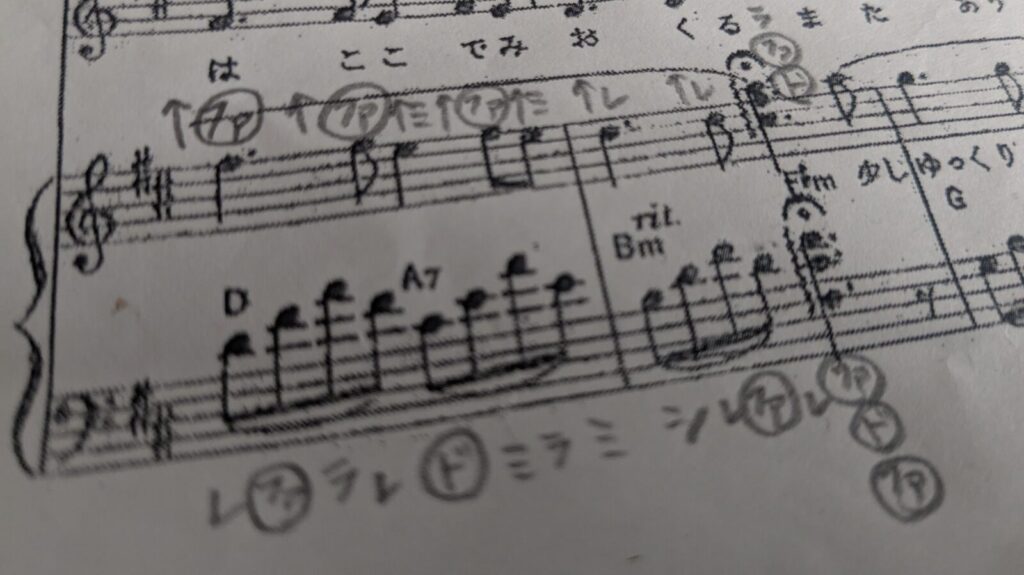

音の高低を判別するために↑↓や線・点を使う

登場する音が1オクターブ以上になってくると、同じ「ド」でも高さが異なる場合が出てきますよね。

そのときに

- ド↑は高いド

- ド↓は低いド

と高さを矢印を使って分類している生徒もいれば…

- ドの上に横線を引くor点を付けたのが高いド

- ドの下に横線を引くor点を付けたのが低いド

というように、高さを横線や点を使って分類している生徒もいました。

一度、なぜそのような書き方をするのか生徒に聞いてみたところ、

学校でそう書くように教わったよ

という回答が…

楽典を学んだ先生が「1点ハ」「下2点ハ」のような感覚で、点を付けて教えているのかもしれませんが、横線を引く方法はどこからきたのか不明です。

学校の先生によっても異なります

のばす音には—を使う

ドレミだけ書くと、リズムやのばす長さがわからない!

…ということで、ある生徒はのばす音に

ド—

というように、のばす数だけ線を引いていました。

♯や♭の音名に〇を付ける

調号や臨時記号で黒鍵を演奏することもありますね。

その際、「ド・レ・ミ・・・」とカタカナで書いたものを〇で囲むことで、ほかの音との差別化をしている生徒もいました。

親心からドレミを全部書いてしまう

- 子どもがピアノを習い始めてすぐのとき

- 幼児で字がまだ上手に書けないとき

このような場合、保護者が先回りして子どもの楽譜にドレミを書き込んであげることもありました。

良かれと思って…

お気持ちはよく分かりますし、お家で練習を見てくださって大変ありがたいのですが、このあとご紹介する「ドレミを書くリスク」をお話ししたところ、納得していただけました。

また、なかには「子どもと一緒に私も練習したいから、ドレミを全部書きました」という保護者も。

そのような場合は、楽譜をコピーするなどして子どもが使っている楽譜とは分けてあげることをおすすめします!

\保護者には見守ってほしい/

楽譜にドレミを書く5つのリスク

それではここから具体的に、楽譜に「ド・レ・ミ・・・」というように音名を書いてしまうと、どのようなことが起きてしまうのか、5つのリスクをご紹介します。

1. 楽譜を読む力が育たない

楽譜には、

- 音の高さ

- 長さ

- リズム

- 強弱

などなど…、大事な情報がたくさん詰まっています。

でも、音名を楽譜に書き込んでしまうと、それにばかり頼ってしまい、本来の「楽譜を読む力」が育ちにくくなってしまうのです。

ドレミを書いた楽譜がないと弾けなくなる

ドレミ…と書いてあるカタカナを読むことだけに必死になってしまうんですね。

たとえば、ドレミを書かずに楽譜を読むと、音符の位置を見て音を判断する力がつきます。

しかし、毎回ドレミを見ながら弾く癖がつくと、楽譜と鍵盤の音の位置を覚える機会が減り、楽譜なしでは演奏できなくなることも。

読譜のスピードもなかなか上がらなくなってしまいます。

練習する時間が短くなる

また、毎回ドレミを書く作業が欠かせなくなるため、

ということにもなりかねません。

書く時間よりも、楽譜を見ながら鍵盤に触れている時間を多く作ったほうが、後々読譜のスピードも速くなっていきますよ。

\読譜力UPを助ける教材は?/

2. リズムの理解が浅くなる

楽譜には音の高さだけでなく、リズムも記されています。

しかし、ドレミを書いた楽譜を読んでいると、リズムの間違いに気づきにくくなります。

制限されたスペースにカタカナを書いていくため、リズムを空間として捉えにくくなってしまうからでしょうか?

例えば、「ド・レ・ミ」と書かれた音名を追うことに集中しすぎると、四分音符や八分音符など、その音の長さの違いに気づきにくくなります。

その結果リズムが崩れ、へんてこなリズムになってしまい、翌週のレッスンで先生から指摘されることも…

リズム感を鍛えるには、音名よりも

- 長さ

- 次の音との空間

に注目することが大切。

手をたたいたり、メトロノームを使ってリズムを感じながら楽譜を読んだりする練習をとおして、学んでいきましょう。

\リズムカードを使ってみて/

3. 指使いへの意識が薄れる

ピアノの場合、スケール(音階)を弾くときに正しい指使いで演奏することが重要になります。

でも、楽譜に書いたドレミに頼ると指使いを意識する機会が減り、どこかぎこちない演奏になってしまいがち。

指使いを柔軟にするためには、手や指の動きで音の流れを感じる練習も必要になってきます。

\スケール練習も同時進行で/

4. 移調・即興などの応用力が低くなる

音楽を学んでいくなか、同じ楽曲を違う調(キー)で演奏する「移調」というテクニックを必要とする場合があります。

でも、ドレミを書き込んでしまうと、音名を覚えることに意識が向きすぎて、音と音の関係性(音程)を感じにくくなってしまうというデメリットが発生してしまいます。

例えば、ハ長調の「ドレミファソ」と音名で覚えてしまうと、「ト長調で同じメロディーを弾いてみて」といわれたときに対応できなくなってしまいます。

また即興でなにかを弾く場合も、さまざまな調への対応力が必要になるでしょう。

移調や即興など応用力を鍛えるには、先ほどご紹介したスケールの練習はもちろん、レッスンでソルフェージュの要素を取り入れてもらうのがおすすめです!

5. 暗譜がしにくくなる

楽譜にドレミを書き込むと、視覚的な情報に頼りすぎてしまい、耳や指の感覚で音を覚える力が育ちにくくなります。

その結果、暗譜(楽譜を見ずに演奏すること)が苦手になることも。

暗譜をスムーズにするためには、以下のような練習が効果的です。

- 短いフレーズごとに、楽譜を見ずに弾く練習をする

- メロディーを口ずさみながら弾く

- 目を閉じて指の感覚だけで演奏してみる

このような方法を取り入れると、楽譜がなくても演奏できる力が次第についてきますよ。

\本番は暗譜で臨みたい/

徐々に書き込みを減らしていけばOK

とはいえ、すでにドレミを書き込みことに慣れてしまった方は、すぐにドレミを書くのを辞めるのは大変ですよね?

補助的な書き込みはOKにする

初心者のうちや、ドレミを書くことを止めたい場合は、補助的な書き込みはOKにしましょう。

補助的な書き込みの例

- フレーズの最初の音だけ書いて、そのあとは自力で読む

- 同じ場面が繰り返されている部分は書かない

- 加線が多く瞬時に読めない音は書き込む

- いつもミスする音は書き込む

でも、少しずつ減らしていくことを意識していきましょうね。

最終的には、楽譜を見た瞬間に音がわかり、スムーズに演奏できるのが理想的な姿です!

合唱伴奏など時間が無い場合はOKにする

私も普段は基本的に「楽譜にドレミを書くのはNG」としてレッスンをしていますが、一つだけ例外にしているときがあります。

それは、

学校で合唱などの伴奏を頼まれてきて、オーディションが2週間後など時間的な制約がある場合

です。

3か月くらい猶予があれば、読譜も一緒にしながらレッスンできますが、あまりにも時間がないときは仕方がないと思っています。

とはいえ、習っている先生の考えもあるでしょうから、もし楽譜にドレミを書く場合は一度先生に確認してくださいね!

先生の考え方もそれぞれ♪

読譜力を高めたいなら「急がば回れ!」

楽譜にドレミを書き込むのは、一時的には便利なように感じますが、長期的にみると実はデメリットが多いことが分かったのではないでしょうか?

- 読譜力

- リズム感

- スムーズな指の動き

- 移調力・即興力

- 暗譜力

など、音楽を深く理解し演奏するには、ドレミに頼らずに楽譜を読む力を育てることが大切です!

最初は大変かもしれませんが、将来必ずドレミに頼らなくても楽譜を読めるようになります。

楽譜を読むことを嫌がらず、根気強く練習していきましょう!

まさに急がば回れ♪

\どの方法でアプローチする?/

この記事を書いた人

-

はじめまして、nabecco(なべっこ)です。

のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。

生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。

主婦目線での子育て情報も。

最新の投稿