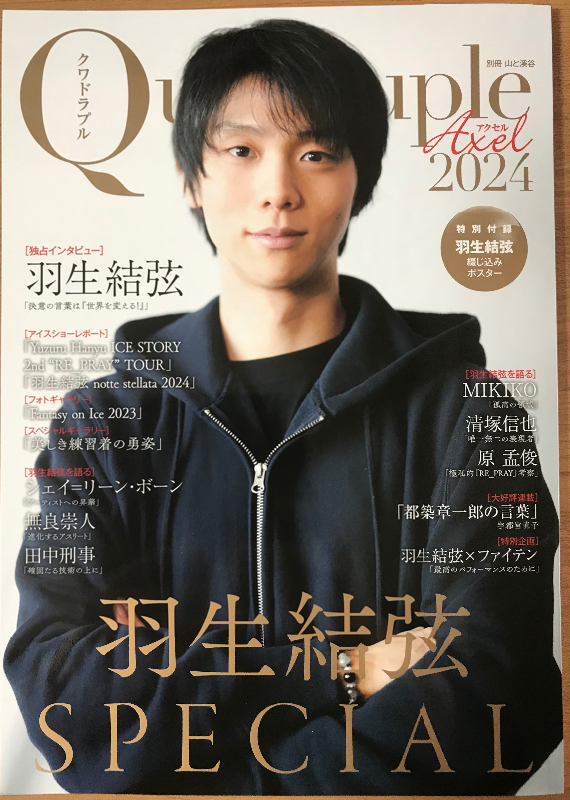

「Quadruple」のレビューに戻ります。今日は清塚信也さんのインタですが、MIKIKO先生とはまた違った視点で羽生さんを見つつも、どこか「家族的」な目線の発言にホロリとさせられる部分もありました。以下、いくつかご紹介します。

(横浜公演を実際に観て)これは終わったあとに、羽生さんに直接言ったのですが、本当に、倒れてしまわないかなと思って。最初の構想のときから、私は自分の音楽よりも羽生さんの身のほうが心配で、「こんなことをやろうと思っている」と言われて、「冗談だよね」っていう。「そんなことできるの?人間」って。まず、ワンマン(単独公演)という時点で大変なことをやろうとしているのに、その演目の数々、これらをやったあとで、さらにこの『破滅への使者』が来るという。「そんなこと、夢物語じゃないの」「一人の人間の体力でそんなことができるんですか?」って、そういう心配もありました。

・・・同時に、親友としての危惧というか、「大丈夫?」「倒れてないか、裏で?」と感じました。だけど、『ファイナルファンタジーIX』の作品のなかに、「誰かを助けるのに理由がいるかい?」っていうセリフがあるんですよ。羽生さんはそれを引用して、私に答えてくれて。すごくカッコいいなと思いました。

このインタの中で、清塚さんはフィギュアスケート競技における「ジャンプ偏向」のトレンドに言及しつつ、同時にあの競技の過酷さも承知しているので、まず羽生さんの身体を心配していました。清塚さんご本人は「親友」とおっしゃっていますが、どこか家族愛というか父性のようなものを感じるのは私だけでしょうか?

「FF9」のこの有名なフレーズは、ゲームのテーマになっているんです。この「FF9」というのはFFシリーズにおける原点回帰と言われた作品でした。その前の作品、特に「FF7」は主人公クラウドの若者ゆえの苦悩というか、アイデンティティ・クライシス(生きる意味って?)の部分を掘り下げた方向性だったので、当時まだクソガキだった年齢の私にとっては、そのうっとーしさについて行けない部分もあったんです。「日頃は考えないようにしている心の傷」を、なぜエンタメで見せられなきゃならないのか?そもそも、「FF7」以前のRPGと言えば「仲間と友情を育みながら世界に平和をもたらす」もので、「週刊少年ジャンプ」の黄金期(特にドラゴンボール)の世界観ともリンクしていたんですね。だから、理由なんて考えずに「人助け」に奔走する精神がFF9によって帰ってきたと、拍手喝采で迎えられた背景があります。

だから、羽生さんの「アスリート哲学」の部分は、パワーインフレ上等時代の「週刊少年ジャンプ」的なんですよ。でも、「GIFT」に関しては、ひたすら自問自答が続くわけで、「アーティスト哲学」としては「FF7」的でもある。いずれにしても、FFの影響あるなー、DQよりもFFだよなー彼は!なんて思うわけです。

ゲーム音楽のいちばん難しいところって、ずっとループしている(繰り返す)ことなんです。「ここで終わり」というところがないので、(新しいパートを)付け足さないといけない。それから、羽生さんが考えている(プログラムの)時間として、『破滅への使者』の(元の)曲の倍(の長さが)なければいけなかった。2回まったく同じものをループさせるというのは、お客さんに対して物足りなくさせてしまうから・・・半分はオリジナル(原曲)のままをバンドで再現して、そこから先の半分は私が創作でつくった部分なんですね。だから、それを植松さんにも納得していただきたいし、『ファイナルファンタジー』のファンにも納得していただきたい。やっぱり今回のステージに合っているエキサイティングなものにしたい。これらを集めるっていう作業が、非常に大変でした。

言われてみればそうですよね。RPGのバトルミュージックにしろ、フィールドの音楽にしろ、基本はループですから、このお話を聞くと、そりゃ大変だっただろうなと思います。でも、あのプログラムの中で清塚さんの「創作」の部分はまったく違和感が無かったですよね。そこはさすが清塚さんで、彼はFFだけでなく、ロマサガシリーズの伊藤賢治さんのファンでもあるし、RPGのボス戦の音楽の特徴をよく知っていて、その「展開と収束のアイデア」のようなものは湯水のように湧いてくるのでしょう。大変だった、とはおっしゃってますけどね。

(羽生さんとの今後のコラボの構想について)これは羽生さんのなかにやろうと思っている仕掛けとして、もしかしたらあるかもしれないけれど、やっぱりオリジナルをやりたいですよね。羽生さんのためにつくられた曲。羽生さんは哲学や想いが強いので、いつもはっきりとそれを持っていらっしゃるから、「それを曲にしました」ということでやってほしいなって。

・・・(その話を)ちらっとね、私のひとつの夢として、世間話の延長でしたことはあります。(それに対して羽生さんは)すごく真剣に、「むしろ自分からそういう話をしたかった」という感じでもいらっしゃいましたね。

武部聡志監督が「GIFT」という曲を書いてくれましたが、もちろんあの曲はプログラムとして採用されたわけじゃありません。この話が、例えば、ワンマンショーの音楽すべて清塚さんが作曲して、それをプログラムとして振り付けもつけて滑るとしたら、それこそ3年とか5年かかる大プロジェクトになるでしょう。でも、かりに大物バンドが1枚のアルバムに5年とかかけることが許されるとしても、羽生さんの場合は「時間との戦い」があるし、そもそもツアーのプロモーターが許さないですよね。「ワンマンショーは毎年やってくれ」と。じゃないとスポンサーがつかないですし、あまりにも非現実的。そもそも、オリジナル楽曲でのプログラムが1曲でも実現したら大変なことですから、その「夢」に向けてぜひ準備していただきたいと思います。

(羽生さんとの生演奏コラボは)気持ちいいというよりは、勝負をかけられている感じです。「自分はここまで(原曲を)聴いてきたぞ」っていう、すごいストイックな。「この音にどれだけの魂を込めましたか?」という感じにも受け取れます。もちろん、ご本人は、そういうことは言わないですけど。だから、こちらもそれくらいの思いがないと、対峙できない相手です。・・・彼がそれを口に出すのではなくて、実際にやってくるからですね。「そこまでやってくるんだ……」という思いになる。「彼に対して自分は釣り合っているのか?」と自問自答させられる。ギクッとさせられるようなところがありますよね。

・・・いままで『RE_PRAY』に関して、応援とともに、「そんなことをやって大丈夫なんだろうか?」という心配があったけれども、もう羽生さんは腹をくくっているというか、心配するのも失礼だなと思うくらい、身を捧げていらっしゃる。そして、「自分にはこれしかないんだ」という、その強さも伝わったので。あとは、心配というよりも、「どこまでもついていく」という覚悟のもと、私も応援したり、支えたり、ときには一緒に戦ったり、今後もしていけたらいいなと思っています。

清塚さんのプロフィール紹介には「年間100本以上の演奏活動を展開、テレビ番組や新聞で取り上げられるなどメディアの関心も高く、ピアニストとして年々活躍の幅を広げている」とあるように、超多忙の売れっ子さんです。これはMIKIKO先生とも共通するので、あえてこの言葉を使いますが、お二人は羽生さんに「媚びる」必要なんてないぐらい、引く手数多の超一流のプロ。でも、羽生さんに対して口を揃えてリスペクトを表明するのは、羽生さんとのコラボに際しては、本気で勉強して準備をする必要があるし、ご自身を「さらにレベルアップさせてくれるような刺激的な存在」なんだろうと感じます。

大人の間での損得勘定・上下関係とは無縁の、親友であり戦友たちでもある。羽生さんがプロに転向したことで、彼の真価を正当に評価できる人たちが集っているなぁ・・・と、嬉しく思いますね。

では、また明日!

Jun