8日(金)。わが家に来てから今日で3341日目を迎え、米電気自動車大手テスラの最高経営責任者で富豪のイーロン・マスク氏は6日、今年の米大統領選で共和党のトランプ前大統領と民主党のバイデン大統領のいずれにも献金しないと明らかにした というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプは裁判費用に使い バイデンはアンチエイジング化粧品に使うからかなあ?

昨日、夕食に「鶏の山賊焼き」と「舞茸の味噌汁」を作りました 「山賊焼き」は一見焦げているように見えますが、しっかり焦げてます

「山賊焼き」は一見焦げているように見えますが、しっかり焦げてます でも 柔らかく焼けて美味しかったです

でも 柔らかく焼けて美味しかったです

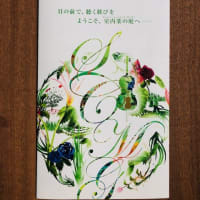

昨夜、東京文化会館小ホールで2024都民芸術フェスティバル参加公演「室内楽の愉しみ ほのカルテット」を聴きました プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲 ヘ長調 作品50-5”夢”」、②モーツアルト「弦楽四重奏曲 第15番 ニ短調 K.421」、③ベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59-1」です

プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲 ヘ長調 作品50-5”夢”」、②モーツアルト「弦楽四重奏曲 第15番 ニ短調 K.421」、③ベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59-1」です 演奏する ほのカルテットは第1ヴァイオリン=岸本萌乃加、第2ヴァイオリン=林周雅、ヴィオラ=長田健志、チェロ=蟹江慶行です

演奏する ほのカルテットは第1ヴァイオリン=岸本萌乃加、第2ヴァイオリン=林周雅、ヴィオラ=長田健志、チェロ=蟹江慶行です 岸本萌乃加(きしもと ほのか)は読売日響第1ヴァイオリン次席、林周雅(はやし しゅうが)はミュージカルなど幅広いジャンルで活躍中、長田健志(ながた けんし)は反田恭平率いるジャパン・ナショナル・オーケストラに所属、蟹江慶行(かにえ よしゆき)は東京交響楽団に所属しています。東京藝大在学中の2018年に結成。宗次弦楽四重奏コンクールで第3位及びハイドン賞を受賞

岸本萌乃加(きしもと ほのか)は読売日響第1ヴァイオリン次席、林周雅(はやし しゅうが)はミュージカルなど幅広いジャンルで活躍中、長田健志(ながた けんし)は反田恭平率いるジャパン・ナショナル・オーケストラに所属、蟹江慶行(かにえ よしゆき)は東京交響楽団に所属しています。東京藝大在学中の2018年に結成。宗次弦楽四重奏コンクールで第3位及びハイドン賞を受賞 秋吉台音楽コンクール弦楽四重奏部門で第1位。大阪国際室内楽コンクール2023で第2位及びコンクールアンバサダー賞を受賞

秋吉台音楽コンクール弦楽四重奏部門で第1位。大阪国際室内楽コンクール2023で第2位及びコンクールアンバサダー賞を受賞

自席はK列27番、センター右ブロック右通路側です。会場は前方ブロックを中心にかなりの聴衆が入っています

4人の配置は左から岸本、林、長田、蟹江という並びです

1曲目はハイドン「弦楽四重奏曲 ヘ長調 作品50-5”夢”」です この曲はフランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732ー1809)が1787年に作曲した6曲から成る作品50の1曲です

この曲はフランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732ー1809)が1787年に作曲した6曲から成る作品50の1曲です プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム二世に献呈されたことから「プロシア四重奏曲集」として知られています

プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム二世に献呈されたことから「プロシア四重奏曲集」として知られています 第5番は第2楽章に「夢」と記されていることからこの愛称で呼ばれています

第5番は第2楽章に「夢」と記されていることからこの愛称で呼ばれています 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「夢:ポーコ・アダージョ」、第3楽章「テンポ・ディ・メヌエット:アレグレット」、第4楽章「フィナーレ:ヴィヴァーチェ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「夢:ポーコ・アダージョ」、第3楽章「テンポ・ディ・メヌエット:アレグレット」、第4楽章「フィナーレ:ヴィヴァーチェ」の4楽章から成ります

CDを持っていないので初めて聴く曲ですが、ハイドンらしい明朗でウィットに富んだ作品です 第1ヴァイオリン岸本の音色が美しい

第1ヴァイオリン岸本の音色が美しい アンサンブルが見事です

アンサンブルが見事です いま一度プロフィールを見ると「サントリーホール室内楽アカデミー第7期フェロー」とあり、なるほどと思いました

いま一度プロフィールを見ると「サントリーホール室内楽アカデミー第7期フェロー」とあり、なるほどと思いました このアカデミー からは「葵トリオ」はじめ多くの若手ユニットが出ています

このアカデミー からは「葵トリオ」はじめ多くの若手ユニットが出ています また、このカルテットはハイドンが得意なのだろうと思いました

また、このカルテットはハイドンが得意なのだろうと思いました

2曲目はモーツアルト「弦楽四重奏曲 第15番 ニ短調 K.421」です この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)がハイドンの「ロシア四重奏曲集」作品33に触発されて1782年から85年にかけて作曲し、ハイドンに献呈した6曲の弦楽四重奏曲第14番~第19番(「ハイドン・セット」)の1曲です

この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)がハイドンの「ロシア四重奏曲集」作品33に触発されて1782年から85年にかけて作曲し、ハイドンに献呈した6曲の弦楽四重奏曲第14番~第19番(「ハイドン・セット」)の1曲です 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

第1楽章はかなりゆったりしたテンポで哀しみを湛えた演奏が繰り広げられます 全体的に緻密なアンサンブルが展開しますが、とくに第4楽章における変奏曲の演奏が素晴らしかったです

全体的に緻密なアンサンブルが展開しますが、とくに第4楽章における変奏曲の演奏が素晴らしかったです

プログラム後半はベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59-1」(ラズモフスキー第1番)です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1805年から06年にかけて、ウィーン駐在ロシア大使ラズモフスキー伯爵の委嘱により作曲した3曲の弦楽四重奏曲の最初の曲です

この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1805年から06年にかけて、ウィーン駐在ロシア大使ラズモフスキー伯爵の委嘱により作曲した3曲の弦楽四重奏曲の最初の曲です 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アレグレット・ヴィヴァーチェ・エ・センプレ・スケルツァンド」、第3楽章「アダージョ・モルト・エ・メスト」、第4楽章「ロシアの主題:アレグロ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アレグレット・ヴィヴァーチェ・エ・センプレ・スケルツァンド」、第3楽章「アダージョ・モルト・エ・メスト」、第4楽章「ロシアの主題:アレグロ」の4楽章から成ります

第1楽章からスケール感のある演奏が繰り広げられ、第1番から第6番までの初期の弦楽四重奏曲から大きく飛躍した作品であることを印象付けます とくに印象的だったのは第3楽章のアダージョです

とくに印象的だったのは第3楽章のアダージョです 私はベートーヴェンの弦楽四重奏曲の”肝”は緩徐楽章だと思っていますが、その意味では4人の演奏はベートーヴェンの人知れぬ苦悩や悲しみが表われていて素晴らしいと思いました

私はベートーヴェンの弦楽四重奏曲の”肝”は緩徐楽章だと思っていますが、その意味では4人の演奏はベートーヴェンの人知れぬ苦悩や悲しみが表われていて素晴らしいと思いました 続く第4楽章はロシア大使ラズモフスキー伯爵に敬意を表して採用したと思われるロシア民謡による主題から軽快に入ります

続く第4楽章はロシア大使ラズモフスキー伯爵に敬意を表して採用したと思われるロシア民謡による主題から軽快に入ります 4人の緻密なアンサンブルが繰り広げられ、プレストで華やかなフィナーレを飾りました

4人の緻密なアンサンブルが繰り広げられ、プレストで華やかなフィナーレを飾りました

満場の拍手とブラボーにカーテンコールが繰り返され、4人はハイドン「弦楽四重奏曲作品33-5」の第4楽章を鮮やかに演奏、再び大きな拍手を浴びました

演奏全体を振り返ってみると、岸本萌乃加の演奏が、第1ヴァイオリンはメロディー・パートを弾くので出番が一番多いということを割り引いても、頭抜けて素晴らしかったと思います

さて、話はまったく変わりますが、ラズモフスキーの第1楽章に入って間もなく、左隣の席からスマホの光が見えました 横をチラ見すると、高齢のおっさんがスマホで時間を確認しているのか 明るい画面をジッと見ています

横をチラ見すると、高齢のおっさんがスマホで時間を確認しているのか 明るい画面をジッと見ています わずか10秒くらいだったと思いますが、問題は時間の長さではありません

わずか10秒くらいだったと思いますが、問題は時間の長さではありません コンサート本番の演奏の最中にスマホを見るとはどういう神経をしているのか

コンサート本番の演奏の最中にスマホを見るとはどういう神経をしているのか ということです。こういう非常識極まりない人種は地球上から絶滅したかと思っていましたが、まだ生存していたようで、ビックリしたというより呆れました

ということです。こういう非常識極まりない人種は地球上から絶滅したかと思っていましたが、まだ生存していたようで、ビックリしたというより呆れました 「コンサート中はスマホの電源を切る」(マナーモードもダメです)というのは世界共通の常識です

「コンサート中はスマホの電源を切る」(マナーモードもダメです)というのは世界共通の常識です 演奏中にケータイの着信音を鳴らしたり、スマホの画面を光らせたりして平然としている輩はコンサート会場に来るべきではないのです

演奏中にケータイの着信音を鳴らしたり、スマホの画面を光らせたりして平然としている輩はコンサート会場に来るべきではないのです 件のおっさんはアンコールが終わると拍手もそこそこに私の前を「失礼します」とも言わず、ズカズカと出ていきました

件のおっさんはアンコールが終わると拍手もそこそこに私の前を「失礼します」とも言わず、ズカズカと出ていきました 「ああ、こいつはこの程度の人間なんだな

「ああ、こいつはこの程度の人間なんだな 」と理解しました

」と理解しました コンサート会場で最低限のマナーを守れない人は 人格を疑われます

コンサート会場で最低限のマナーを守れない人は 人格を疑われます 皆さん、お互いに気をつけましょう

皆さん、お互いに気をつけましょう