東昇先生より標記論文の別刷を1冊、私へも贈ってくださりました。ありがとうございます。

まず、この論文は、2019~23年度『科研費』基盤研究A「障害の歴史性に関する学際統合研究―比較史的な日本観察―」(研究代表者:高野信治、課題番号:19H00540)の一環を公表するものです。九州大学の大学文書館内で障害史研究会が設立されており、科研費研究の成果を、その会誌『障害史研究』の別冊としてまとめた模様です。

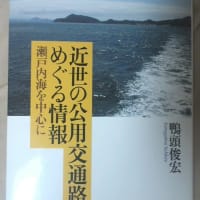

東先生の論文は、幕府直轄地の長崎と藩領の対馬・紀伊田辺とに関する孝子褒賞史料・刑罰記録を読み込み「乱心」をはじめとする精神障害の表現の変化や地域差を見通そうとしました。結論を簡潔にいえば、精神障害の表現は幕府法により「乱心」で統一されていく流れだったのが、化政期の1820年代以降の史料でさまざまな表現が検出されるとともに、表現用語の統一化・整序を促す動きも見られるようになったとのことです。すなわち、19世紀前半なりに、多様性をもつ精神障害への理解が深まっていくとともに、精神障害の問題を国内社会の共通認識にしやすくしようとする動きが生じたと見通せられましょう。

私個人的には、次の2点が気になりました。

1つは、生まれつきでもつ精神障害と、健常者として生まれ育ったものの成長後に精神障害を患う場合との分別がいかにつけられるようになったかです。現代社会では広く認識されている発達障害・鬱・認知症・酒乱などの症状が、江戸時代の場合、時期的変化とともにどう認識され、法に反映されるようになったのでしょうか。そして、こうした変化が論文で指摘される1820年代以降の変化といかに相関するのかを、今後の課題点に挙げられましょう。

2つめは、幕府法の用語として定着した「乱心」の意味が江戸時代の約260年間、社会一般で本当に意味が変わらぬままだったのかです。現代人の感覚的に法律用語は、一度法文で定義づけさえすれば、何年経とうが意味は変わらぬものに思えましょう。しかし、それはインターネットや辞・事典など、根拠の情報をすぐ確認できる手段が手許にある時代だからこそ言えることでもあります。このような手段が無い江戸時代、全地域で変わらぬままだったのでしょうか。「乱心」は地域社会で差別用語的に広まっていきうるものだけに、法律用語と各地域社会での実際との齟齬の可能性が気になりました。