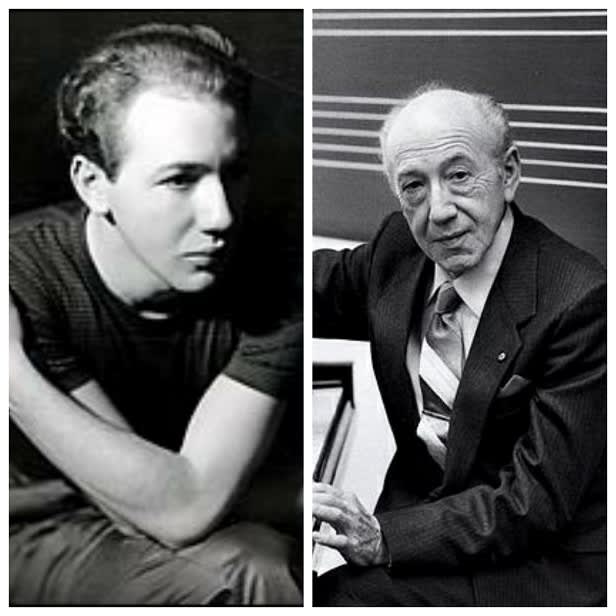

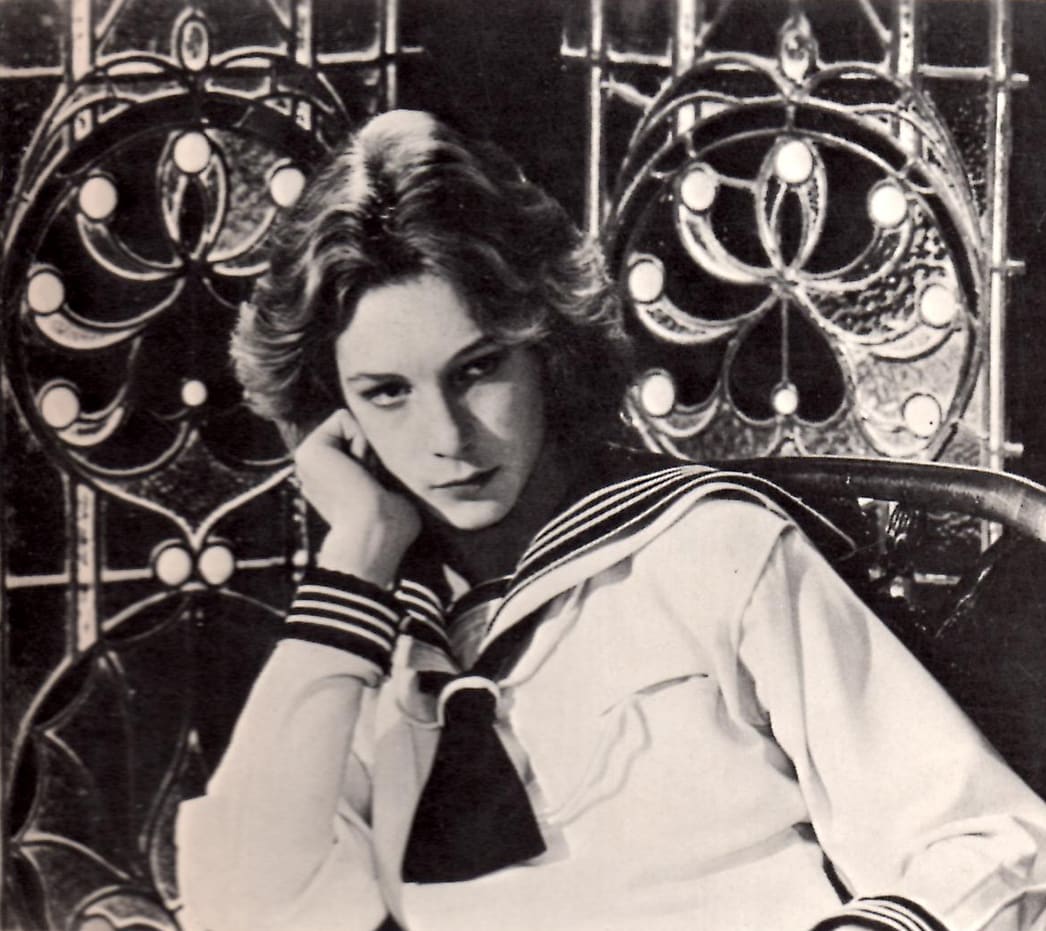

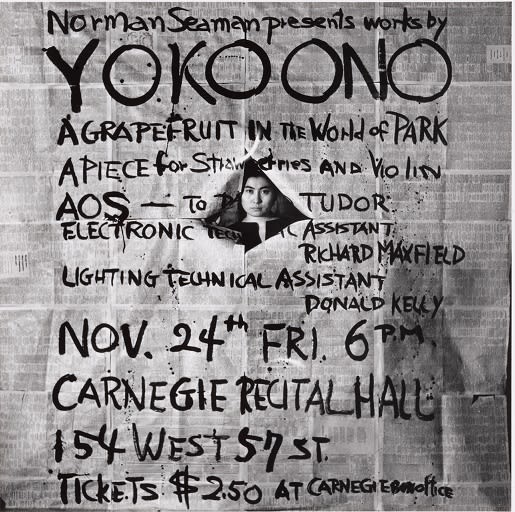

少し前のこと、「ジョン・レノンはバイセクシュアルだった」というようなタイトルだったか? そのような記事に触れて、感覚としてはやはり眼を疑うような印象交じりのものを覚えた。突如そう知らされても、イメージが結びつかないという感じ。だが彼の妻オノ・ヨーコがそのことを語ったということである。記事の日付を見ると2015年の10月。ということだったから、新しいものではなくこちらが知らなかったというだけ。そうしたわけで、もう少し詳しいところを知りたいと思い、その情報の本元ネットメディアThe Daily Beastの当のインタビュー記事を読んでみることになった。記事のタイトルは、「Yoko:John Lennon was Bisexual」。インタビュアーがオノ・ヨーコが住むダコタハウス(The Dakota Apartments)を訪れるところに始まる。その最初のところで彼女の行動の一端に触れるに、twitterのひとつを紹介している。フォロワー475万人とかで、後で他のtwitter文なども見てみたのだけれども、この記事で紹介されているものを見ればおおよそ内容がうかがえると思う。

Sky is not only above our heads.It extends all the way down to earth.When we raise a foot from the ground,we are walking in the sky.

6:57 AM-12 Oct 2015

インタビューのあった日の朝のツイートということになる。 内容に感じられるとおり、つまりはそういう幻視的世界を自身の現実として生きているひと、ということになるか。 「空は頭上にあるというだけのものではありません。それは地上一帯に広がっているもの。だからここで足を地の上から上げる時には、わたしたち、空の中を歩いてもいるということ」

空と地上は別の領域ではないという感覚。というほどに自在、奔放な想像力の中にある感覚の人の人にとっては、地上的な狭い偏見的な人間界のあれこれなどは、あってはならないこと。殆ど原理的にと言いたいほどのスタンスが彼女のもの、ということになるだろうか。 そのある意味超えた発想、幻視力のようなものに、そのまた先のティクナットハンのインタービーイングと共通のような把握観を思うけれども、それに伴ってこのインタビューで語られている彼女のドラッグ使用歴などのことも思われてくる。というのもドラッグによって感覚がどれほどに拡張されるものか、どのような世界が見えてくるものか、体験として自身はないので解らないのだが、世界認識に与える影響は非常に大きいだろうということは、解るような気がする。

小野洋子という人のことについていくらか知識はあったけれども、このインタビュー記事を読む以前まで自分から知りたいと思うようなことは特別にない存在であったから、考えてみればドラッグにしても環境的なこと、そして芸術分野に関わっている人としてありそうなことではあったのだろうが、想像することもなかった。ということで知ってみて、その習慣的な使用歴にあどろかされたというのが正直なところかもしれない。インタビューで曰く、マリワナは全く好きではない、それよりもacid、ただacidば強いので毎日という訳わけにはいかない。というような1981年か82年と彼女が記憶する、それを止めるまでのドラッグ歴の一端。acidは幻覚剤としてLSDなど? あるいはLSD? 知識がないもので そのあたりのことが解らないのだが、強い作用を及ぼすものというイメージだけはある。

ある意味ドラッグ中毒。というのもその後detoxifyをしたという経緯。解毒ということになる。 彼女について、その活動等についての知識がないもので勝手に推測をしたりするのみなのだが、やはり特異に感じる。ジョン・レノンの死後1、2年の後にドラッグ使用を止めた時機、医師にさみしさなどの感情から時に衝動的に建物から飛び降りたりする危険もあると、和らげるためのモルヒネを毎日与えることを言われる。その後には彼女からすればacidなどと比較して軽いものということになるだろうか、MDMAもその中に入るというデザイナードラッグを使うようになったとか・・・・・・。そうした事情、彼女の日常、活動生生活。ところで、彼女は自身のsexualityはextremely old-fashioned なもの、と言う。

そのことを思うのも、日本、そして生まれ育った彼女のバックグラウンドが浮かぶからなのだが、そして前衛イメージの表現面活動、その間の振幅。そこで見せる彼女の思想、認識。例えばのこと、このインタビューで彼女は同性婚について、 それに対する偏見にはひどいものがある、でも実現しているのはすばらしいこと、だが、we shouldn't be thankful.It's just normal.有難がるようなことではない、だって本来はノーマルのことなんだもの、と言い切っている。そうした超えた認識。同性婚は普通にあって良い、正常なこと。同性同士であれ愛し合う者が婚姻をするのは、当然のこと。ビートルズの曲にAll you need is loveという曲があるけれども、それは性を超えたもの、その原理こそが大切、それに相応しくない偏見は一切排除されるべきもの。だってその原理こそが自然、ノーマルなんだもの、ということになりそう。

偏見はセクシュアリティに限らない。根深いものとしての人種におけるもの、男性、女性の性差によるもの、他さまざまな領域において見られ、生じているもの。彼女もまた或いは海外での人種、あるいは活動する上での性差等、何かしら当面した、受けた偏見というものがあったことは思われる。そうした偏見体験、そしてそれが人を不快にさせ時には苦しめるものであることを思うが故に、LGBTの活動にも関わるということなのだろうが、例えば同性同士の愛も本来ノーマルなものと言い切れる意識は、相当に先を行っている、見上げたものと言えるほどのところがありませんか? 解き放たれた人、外の国ならではの自由さの中を生きている人ならではのもの。やはりそうしたことも思う。

彼女やジョンのセクシュアリティに触れているのもこのインタビューの一部にすぎないのだけれども、彼女の口からジョンが同性にも関心があったということが話されたというのは、それは特別なこと。人の関心をひかないではいない、ということでしょう。そうしたことの前にインタビュアーは彼女のセクシュアリティについて問い、それに対してold-fashonedと答えているのだが、それにつづいて、「女性とセックスをしたことがありますか? あるいは惹かれたことはありますか?」というストレートな問いを向けられている。

━━ジョンと私は、それについてbig talkをしたんだけれど、基本的にわたしたちはみんなバイセクシュアルであるということなの。社会のせいでそれを分らなくさせられているのよ。受け容れられない側の自身のその部分を隠さなければということになって・・・・。でもわたしは、女性に対して強い性欲求を抱くことはない。

全然経験がないということですか? とインタビュアー。

━━( Not really,not sexually)そういうこと、性的なことはないのよ。

インタビュアーは1970年代に何かあったという噂のオノ・ヨーコとヒラリー・クリントンのことなどを思い浮かべる。

━━ジョンとわたしは、人が私たちがバイセクシュアルと思おうとゲイだと思おうと全然かまわないの。

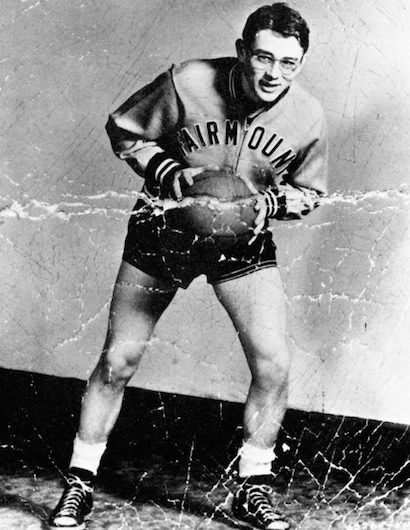

そうしたところでインタビュアーは、ジョンとビートルズのマネジャーだったブライアン・エプスタインとの関係のことに質問を向ける。二人は一緒にスペイン旅行に行ったことがあることから、その時にエプスタインはジョンに手を出さなかったのか、性的な関係があったのではないかもということなど。

━━ブライアンからの誘いはあったと思う。でも、ジョンは(セックスは)したくはなかったんだと思うわ

ジョンは他の男性とは?

━━関心はあったと思う。でも彼は、実際にそういうことをすることは抑えていたのよ。・・・。いや、ちがう。そうではなくて、彼は、もし本当に魅力的な同性がいたら、気にはしないと言っていた。でも難しいのよ、肉体的に魅力があるというだけでは足りない、精神敵にも本当に魅力がないと。そういう相手が見つかることはないということね。

それでは、ジョンは同性とはセックスをしたことがないということ?

━━したことがないと思う。ジョンが殺された年の初め、彼はわたしに言ったの。(セックスを)することはできる。でも、そういう気持にさせるだけの魅力ある相手に、今まで出会ったことがないんだ、って。ジョンとわたしが惹かれるのは、なんといっても"美しさ"なのよ。

"Both John and I were into attractiveness--you know--beauty"、と言うところが、なんとも。ジョンにしても、言う理想にどこまで本音があるのか、当人がどこまで自身の願望を把握しているのか、漠然としたイメージしか伝わってこないようなところがある。というのも、妻であるヨーコがいかに何でも話せる相手とはいえ、自身のリアルな願望をストレートに話せるもの? やはり隠したい部分は出るものでは? ということは思いたくなる。肉体ばかりではない、精神的にも魅力ある、それもいそうにないような同性を描いて、そんな相手はいるわけがない、だから実際のセックスも未経験、などというのは良い繕いのように思える。ヨーコは、そう思いたいに違いないけれども。ジョンをそういう人として見ていたい。ブライアン・エプスタインとのことでもセックスなどなかった、というそちらをとりたい。本人が認めなければ、それを信じたい。

というようなことなど想像はするものの、大体超有名人でヨーコという妻のいる元ビートルズのジョンが、同性と関係を持つなどというあるいは外に洩れることがあるかもしれないようなことをするとも思えない。そうでなくてもどうも彼とgay行為は結びつかない。ただ、ブライアン・エプスタインとの場合に限っては、ごく若い当時のことであるし何かと噂されてしまっていたというような事実から、性行為もあったのかもな、ということは出てきそうである。その時代辺りのことであれば、想像できないことでもない。それはともかく、オノ・ヨーコが語っていることに偽りがある筈はないし、彼らが二人ともバイセクシュアルであると思われても一向に構わないというopenな認識の持ち主であることはインタビューでも示されたということだし、とりわけジョン・レノンのそうした面が人に知られるのは大きいのではないかと思う。性に対する偏見を考えさせることにおいて。All you need love的、思想的な意味イメージがジョン・レノンによっては放たれる気がする。