一昨年来、原油をはじめ資源価格が高騰、世界がインフレで苦労しています。日本でも、まず輸入物価が上がり、それが企業物価に波及、そして消費者物価も上がりました。アメリカやヨ―ロッパはまだインフレ退治の途上です。

日本も多少ゴタゴタしましたが、何とか物価問題は落ち着いて来ています。1970年代の石油危機の時は、日本は主要国に先駆けインフレを収めて『ジャパンアスナンバーワン』と言われましたが、今回は、日本はデフレ脱出という逆方向です。長いデフレでしたが、漸く日銀がゼロ金利脱出に動けるまでになりそうです。

いつも通り2枚のグラフで状況を確認していきます。

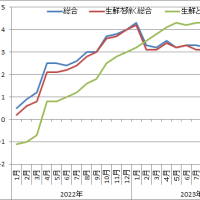

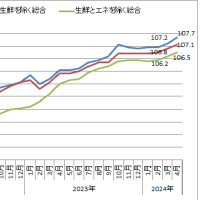

主要3物価指数の推移 資料:日本銀行、総務省

資料:日本銀行、総務省

指数の動きを見ますと輸入物価は、OPECの減産の延長、その他国際情勢の不安定はありますが何とか落ち着くといった動きで、国内企業物価に大きな影響がある状態ではなくなり、企業物価の動きは殆ど水平状態で、輸入インフレの心配は、ほぼ消えています。

消費者物価の動きは、国内政策の問題で、主なインフレ要因は賃金ですが、緑の線は緩い下降で推移です。企業も日銀も、春闘賃上げで賃金インフレとは考えないでしょう。

3物価指数の動きは、下の対前年費上昇率で見ても、青、赤、緑の線は急速に収斂して、今後も何か特別なことが気ない限り、正常な推移をたどりそうです。

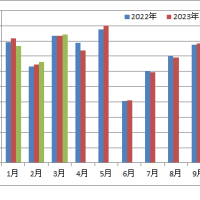

3物価指数の対前年同月の変化率(%)

資料:上に同じ

輸入物価は国際価格の変化によるものですから、日本の力ではどうにもならないのですが、国際価格が安定すれば当然企業物価は安定します。後はそれぞれの国の賃金と物価の関係で消費者物価が決まるのですから、日本は、日本の実質経済成長率(≒生産性上昇率)と賃金上昇率の関係を日銀の言う2%インフレ以内に収めて行けば、問題は起きないはずです。

それでも問題が起きるとすれば、主要国(特にアメリカ)の経済政策の影響で、円高や円安が起きる場合ということでしょう。

当面,そうした面で大きな迷惑がかかることも起きないだろうと考えれば、一昨年から追いかけてきた、物価問題も当面終息と考え、このシリーズも今回で終わる事にしたいと思っています。(国内物価、特に消費者物価の問題はまだ続ける必要がありそうです)