奈良時代の後半、天皇家の覇権争いがとても激しかったことを、今回御陵を巡っていて改めて実感した。

事前の調査で、光仁天皇陵は奈良市の中心から東南東方向に位置し、鉄道便はなくバス便のみ、日笠と言うバス停下車で西約0.5キロを頼りに訪ねた。

バス停から僅かな距離なので、下車して周辺を見渡せば見つかると思ったが、さにあらず。

奈良市周辺のバス便は朝夕の交通渋滞が激しく、ダイヤは大幅遅れである。

予定時間を過ぎていることもあって、焦り気味に近くの民家に人影を求めて4軒目、やっと道を教えてもらった。

それがこの道、とても御陵の参道とは思えない普通の田舎道である。

しばらく歩くと本来の参道らしき道に合流した。

実は最初の入りを間違えていたので、本来のこの道を歩けばおよそ500mで御陵に着けたはずである。

道を間違えた上、民家を訪ねて聞き歩きをしたので約20分、やっとこの光景に出くわした。

農耕地の先に小さく神明鳥居が見える。

光仁天皇陵の参道入り口、農機具の保管庫と田圃に囲まれた狭い参道。

左手の生け垣は駐車場である。

先に陵墓がなければ、普通に見慣れた田園風景である。

第49代光仁天皇陵の制札板である。

奈良時代後半、壬申の乱によって兄天智天皇の子息である大友皇子を破って即位した第40代天武天皇から数えて、第48代称徳天皇までの9代で天武系天皇は後継者が途絶えた。

称徳天応は生涯独身で子をなさなかったからである。

この後称徳天皇の参謀であった道鏡を配流し、即位したのが第49代光仁天皇である。

再び天智系の天皇が即位した。

この時光仁天皇は62歳で、歴代で最も即位年齢が高い天皇である。

陵墓は円丘とされており、墳墓の築山が手の届くような位置にある。

周囲の玉垣もほんの一部にとどまり、形ばかりの空濠が残されている。

訪れた当日は、丁度造園係の方々が、まさに樹木の剪定中であった。

小さな円墳であることが一目瞭然である。

失礼な表現が許されるのなら、まるで村の鎮守様のような小振りの天皇陵である。

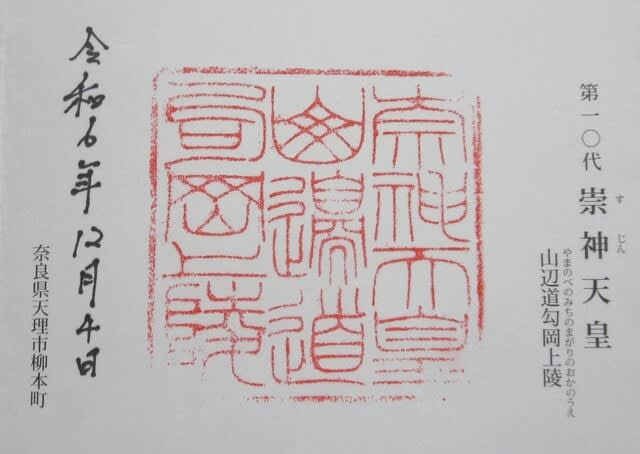

光仁天皇の御陵印である。

光仁天皇の后は井上皇后で、天武系である聖武天皇の娘、呪詛により謀反を図った罪を負わせて井上皇后を配流したため、ここで天武系の系統は断絶した。

光仁天皇継いだ桓武天皇は、平城京を襲う災厄や疫病を逃れるため、都を長岡京から平安京へ遷都する。

この後平安京は実に1,200年に亘って繫栄することになる。

日笠のバス停を降りて、落ち着いて確認すれば光仁天皇への標識は見つかったはず。

小さな石碑がそれです。

」

」