その2では非連動(現場扱い)の脱線転撤器と脱線分岐器を取り上げてみます。

まずは工場の入口と旅客営業線の合流点に設置されている例から

脱線転撤器の転換は本線側の分岐器から双動で行うため、鋼管が接続されています。

安全側線と同様に、本線が開通している状態が定位(脱線側)となります。

下の場所は専用同士の合流点で、転轍機は標識付き転換器の灯火が省略されたものが使用されていました。(いわゆるクビなし)

専用線の合流点には安全側線よりも脱線転轍器や脱線器が使用されることが多いです。

旅客輸送ではないので簡易的な保安設備でも大丈夫ということなのでしょうかね。

こちらは上の専用線の先にある駅構内の合流点に設置された脱線転轍器で、 転換に発条転轍機(スプリングポイント)が使用されている点が特筆できます。

対向側の転轍機標識はスプリングポイントを示す丸いSマークの上から赤い脱線転轍機標識を重ねたような表示です。こちら側から進入する場合は手動で反位に切り替える必要があります。

なお、現在は用途廃止となり標識も隠されてしまっているようです…

下は背向側から見た内方脱線転轍器で、標識付き転換器が使用されています。

保線用の側線に設けられた脱線転轍器。

より簡易的な錘付き転換器(通称ダルマポイント)が使用されていました。

錘付き転換器は錘の上半分が白の場合は定位、黒の場合は反位と判別が出来ます。

下の場所は錘の上側が黒なので反位(開通方向)の状態ですね。

ダブルの車輪止めも開放されています。

斜面に沿っている線形では谷への転落を避けるため尾根側に脱線させます。

ただ壁面に衝突すると被害が大きくなるため、下の場所では逸脱防止レールが設置されていました。

ダルマの一部を赤く塗ることで、脱線方向に開通していることを分かりやすくしていますね。

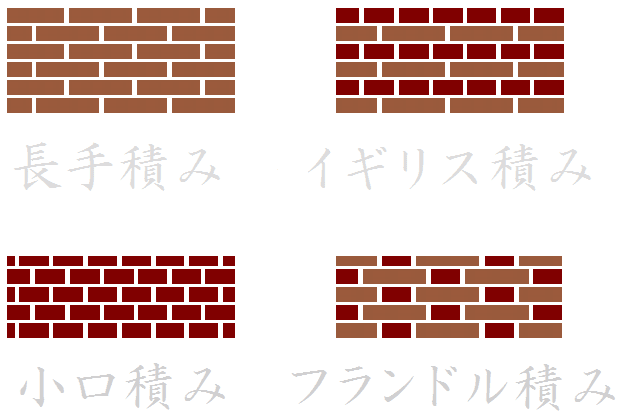

以下は脱線分岐器です。脱線転撤器と異なりクロッシングが付いていますが、非連動のため安全側線用緊急防護装置(EM)は設置されません。

上の場所では電気鎖錠機付きの転てつ転撤器と脱線転轍機標識が設置されています。

こちらは側線に設けられた脱線分岐器で、S形ポイントリバー転換器が使用されています。

S形ポイントリバーは軌道内の箱にあるクランクやバネによってトングレールの密着を確保できます。ダルマと同様に上半分が白の場合は定位となるため、上の場所は普通分岐器の一部が使用されている可能性が高そうです。

クリックお願いします

↓ ↓ ↓