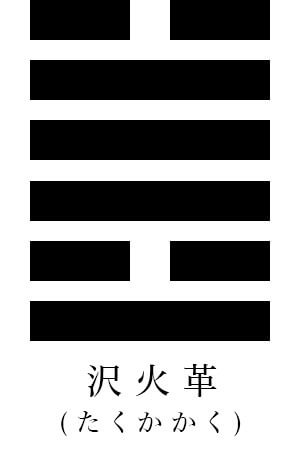

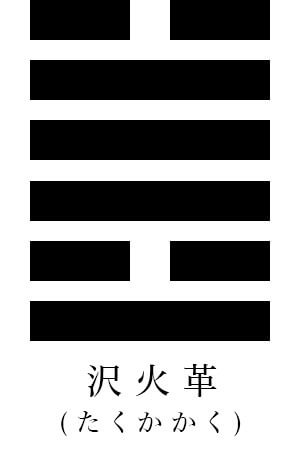

「沢火革」の各爻は、改革を起こす時期について述べている。

「初九、鞏(かた)むるに黄牛の革を用ふ。」

初九は陽位の陽爻。改革の時代に、はやり立っている。しかし、未だ時期尚早であり、隠忍自重しなければならない。「鞏(かた)むる」は、堅く縛る。つまり、初九は自分を抑えるため、黄牛の革で、まるで堅く縛るように隠忍自重している。

「六二、己(つちのと)の日乃(すなわ)ち之を革む。吉にして咎无し。」

六二は、中徳を備えた陰位にいる陰爻。九五の天子と正しく応じており、落ち着いて改革の時期を待っている。吉であり、咎はないだろう。

「九三、往けば凶。貞しけれども厲(あやう)し。革言(かくげん)三たび就(な)る。孚有り。」

九三は、陽位にいる陽爻。勇者ではあるが、剛強に過ぎるところがある。「革言(かくげん)」とは、改革しようと起こる声。つまり、九三は、改革をしようとする声が何度も起こるなかで、行動したくて仕方ない。しかし、今行動するのはよくない。志は正しいが、危険である。気持ちはよく解かる。

「九四、悔亡ぶ。孚有り。命を改めて吉。」

九四は、陰位にいる陽爻。ここでは勇者が陰位置にいることで陽陰が中和され積極的行動が良いとされる。ついに改革の時が来て、行動に移す。その志すところの公明正大を信頼して吉を得る。

「九五、大人は虎變(こへん)す。未だ占はずして孚有り。」

九五は陽位の陽爻。天子の位であり中徳を備えいる。ここでは、改革が成功し、新しい天子になったとみている。その変わり方を、「虎變(こへん)す」と表現している。虎は秋になると、新たな毛が生え揃って色彩鮮明な美しい色になる。占いを要せず、天下の人々は信頼し仰ぎ尊ぶのである。

「上六、君子は豹変す。小人は面を革(あらた)む。往けば凶。貞に居れば吉。」

上六は、陰位にいる陰爻。身分の高い人たちである。改革がなった後の身の置き方を述べている。「君子は豹変す」君子を豹に譬えて新しい道徳文化に自ら変化する。「小人は面を革(あらた)む」身分の低い人たちは、違った方向を向かなくてはならない。「往けば凶。貞に居れば吉」新しい為政者たちは、人民をみて、強制的に順応させようとするのは凶であり、じっと見守る態度で居れば吉である。