【主な乗り物:高速バス新宿-上山田温泉・屋代線、しなの鉄道線】

新宿駅西口高速バスターミナルが面した狭隘な路地を抜け出したバスは、高層ビル街を抜けて甲州街道から山手通りに右折し、一路信州を目指して走り始めた。

関越自動車道を使って軽井沢、佐久、小諸、上田、長野方面を目指す高速バスは、これまで池袋駅東口を発着する路線ばかりを利用してきたので、新宿からの高速バスはどのような経路をたどるのだろう、と楽しみだった。

関越道に繋がっているのは池袋のすぐ南側を走っている目白通りで、新宿から目白通りに出るためには、明治通り、山手通り、環状7号線、そして環状8号線という選択肢がある。

甲州街道を何処で折れるのか、と窓外に目を凝らしていたので、山手通りだったか、と1人で頷いた。

車内には20名ほどの乗客が席を占めているが、そのようなことを気にしているのは僕だけであろう。

関越道は、東京から放射状に伸びる高速道路の中で、唯一首都高速道路と繋がっていない。

渋谷と鶴岡・酒田を結ぶ夜行高速バス「日本海ハイウェイ夕陽」号は、昭和63年の開業当初に、関越道を全線走破して国道7号線を北上するという独特の経路だったが、旅の鳥羽口にあたる渋谷から関越道練馬ICまで、実に遠く感じたものだった。

渋滞につっかえながら山手通りを延々と北上し、新目白通りへ左折、高速道路に入るまで1時間程度を要したように記憶している。

だからこそ、夜明けの日本海の眺望が素晴らしく感じられたのかもしれない。

この頃の山手通りは工事が多く、車線規制があったり、掘り返しては埋め直し、舗装を重ねて継ぎはぎだらけの箇所が、あちこちに見られた。

もともと曲線が多い線形だから、自分でハンドルを握っていても、東京の環状道路では群を抜いて走りにくかった。

いったい何を工事しておるのかと首を傾げたものだったが、そのうちに、首都高速道路中央環状線の地下トンネルを建設していることを知った。

後の話になるが、平成27年に中央環状線が開通して、見違えるようにすっきりとした山手通りに、なるほど、と1人頷いたものである。

中央環状線の都市計画が裁可されて工事が始まったのは、平成2年とされている。

今回の旅でも、掘削部分を覆う鉄板をタイヤが跳ね上げる金属音が重々しく響き、座面からお尻が浮き上がるほどのバウンドがあったり、左右に身体を振られたり、ジャジャ馬に乗っているかのように揺さぶられた記憶がある。

池袋から関越道練馬ICまで13km、新宿からは14kmと、それほど差がある訳でもなく、長く感じられたのは、僕の思い込みと、山手通りの工事で車の流れが滞っていたことが原因であろう。

平成8年に開通した上信越自動車道を使って東京と長野を結ぶ高速バスは、池袋発着と新宿発着の2路線があった。

前者は開業当初の運行本数が1日4往復、今でも1日6往復であるが、後者は平成4年に中央自動車道と長野自動車道を回る1日2往復の路線を関越道・上信越道に乗せ換えたもので、今では1日12往復に増便されている。

池袋と新宿の集客力の違いと言えばそれまでだが、この差はどうしたことだろうと首を傾げたくなると同時に、判官贔屓からか、僕は池袋発着路線しか乗ったことがない。

いつかは新宿-長野線も乗らねばなるまいと思いつつ、なかなか機会がなかった。

今回も、新宿西口高速バスターミナルを発車し、関越道と上信越道に向かっているものの、乗っているバスは長野行きではない。

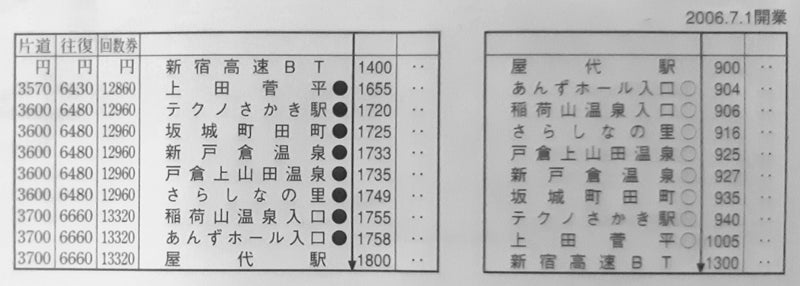

平成18年7月に開業したばかりの、新宿-坂城・戸倉上山田・屋代線で、行先表示には「上山田温泉・屋代」と書かれている。

東京からの高速バス路線が停車する信州の都市は、長野、上田、小諸、佐久、松本、大町、塩尻、岡谷、諏訪、茅野、伊那、駒ケ根、飯田と、かなりの数にのぼるものの、飯山、中野、須坂、更埴には高速バス路線が達していない。

中野と須坂は、平成4年に開業した夜行高速バス「ドリーム志賀」号が停車していたことがあったが、平成11年に廃止されたので、東京へ直通する高速バスを失った。

更埴は、今回の新宿-屋代線の開業で、ようやく東京直通の高速バスを持てたのである。

平成10年頃までに、長野県ばかりでなく全国の目ぼしい土地を高速バスが網羅し、以後の新規開業路線は細分化の傾向にあった。

新宿-屋代線が停車する坂城町、戸倉町、更埴市の玄関とも言うべき坂城駅、戸倉駅、屋代駅は、在来線時代の特急列車「あさま」の一部列車が停車し、流動は少なくなかったと思われるが、長野新幹線の開業に伴い、東京への直通交通機関をなくしていた。

この路線の開業を知った時には、なかなか目の付け所が良いではないか、と感心した。

それに、終点の屋代駅は、長野駅から15kmほど南に離れているだけなので、未乗の新宿-長野線の疑似体験にもなる。

この日に乗車したバスは、フロントガラスの表示が「特急 新宿⇔長野」となっていて、車両も長野線の使い回しか、と1人で頷いたものだった。

新宿-屋代線は、屋代駅を9時00分に出て新宿駅に13時00分に着く午前の上り便と、僕が乗っている新宿14時00分発・屋代18時00分着の1日1往復に過ぎず、1時間に1本運行されている新宿-長野線と共通にすれば、車両を効率的に運用できるのであろう。

坂城も戸倉も更埴も長野県であるから、「新宿⇔長野」は間違いではないけれども、それならば新宿を発着するかなりの数の路線が同じ表示になってしまう。

もちろん、他の乗客は、どのようなバスであろうと、何が書かれていようと、自分の目的地に連れて行ってくれれば良いのだから、気にも留めていないに違いない。

真夏の関越道は、頗る暑い。

空調は効いているはずなのだが、遮るもののない関東平野を、ぎらぎらと照りつける陽光を浴びて走っているうちに、車体が熱せられてしまうようである。

この日は高曇りで、晴れよりは日差しが弱いけれども、じっといているだけで汗が滲んでくる。

上越新幹線の高架が目に入れば、この区間だけは新幹線で短時間で通過したいものだ、と思う。

藤岡JCTで上信越道に入ると、晴れ間が広がったものの、ところどころに山や木々の日陰が出来ていた。

鮮やかな緑を纏った山々が近づいてくると、心が和む。

幾つものトンネルで上信国境を越え、山裾の合間に佐久平が広がり、浅間山が見える頃になると、同じ陽の光であっても、何処か優しさが感じられた。

信州に帰ってきたな、と嬉しくなる。

バスは、ふっと肩の力を抜くように減速すると、坂城ICで上信越道を降りた。

時刻表では、手前の上田菅平ICに停車すると書かれているが、案内があったのかすら覚えていない。

坂城ICは、下り本線の流出路と流入路が平面交差している箇所に信号機がついていて、交通量の少ない地方のインターでしばしば見かける構造である。

県道で坂城町の中心部に出たバスは、千曲川の川べりの国道18号線を走り始めた。

千曲川を最も間近で見られる道である。

子供の頃から何度も通ったことがあるから、目に入る町並みがいちいち懐かしい。

北国街道の坂木宿として発展し、坂城の字に改称されたのは明治になってからであるが、国道18号線を走ってこの付近に差し掛かると、如何にも昔の街道の雰囲気が漂ってくる気がしたものだった。

町内には製造業の工場が多数あり、坂城駅の隣りには、さかきテクノセンターの最寄駅として、しなの鉄道が発足して初の新駅となるテクノさかき駅が平成11年に開業し、このバスも立ち寄る。

坂城駅には寄らず、坂城の中心街の停留所は国道上の町田町である。

ねずみ大根を擦り下ろして布巾で絞り、信州味噌を溶かした麺つゆで食べるうどんで、大根おろしを混ぜるのではなく絞り汁を使うのが特徴だった。

海から離れた信州では、昆布や鰹などを使う出汁が作れず、江戸時代の中頃まで醤油も高級品であったため、大根と味噌で麺つゆを作ったという。

口さがない江戸の人間は、「蕎麦は美味いが、つゆは江戸から持っていけ」などと言っていたらしい。

蕎麦が名産の信州で、どうしてうどんがこの地に残ったのだろう。

国道18号線を進んだバスは、戸倉上山田温泉入口の交差点を左折し、万葉橋で千曲川を渡ると、温泉街に足を踏み入れた。

懐かしい光景に、胸が熱くなった。

戸倉上山田温泉は、小学校低学年の頃に親戚一同で集まり、生まれて初めて浸かった温泉である。

どうして集まったのか、という事情も、宿泊したホテルも忘却の彼方であるが、広い畳敷きの宴会場に大勢の親戚が集まって一緒に夕食を摂った光景だけは、今でも脳裏に浮かぶ。

父の運転する車で万葉橋を渡りながら眺めた温泉街の佇まいも、全く変わっていなかった。

僕が万葉橋を渡るのは、その時以来かもしれない。

戸倉村も北国街道の宿場であったが、明治21年に信越本線が開通しても戸倉に停車場が設けられず、危機感を抱いた地元の人々が温泉の掘削による村起こしを考えついたと言われている。

もともと、千曲川の河川敷に湧き湯があることは知られていた。

「恋しの湯」という、江戸時代の開湯伝説が伝わっている。

戸倉村に住むお政の婚約者が、江戸に出たまま行方知れずとなり、千曲川で赤い小石を100個集めれば婚約者が戻る、とお告げを受けた。

お政は、冬の河原で99個まで見つけたものの、最後の1個が見つからず、探し求めるうちに湧き湯を見つけ、指を温めると、無事に100個目の小石を見つけて婚約者と結ばれたという。

明治26年に千曲川の中洲に温泉が掘られたものの、明治35年の水害で旅館が全て流失したため、右岸へ移転し、築堤を整えた上で、大正5年に現在の左岸へ移されたのである。

信越本線戸倉駅も、明治45年に開業している。

戸倉上山田温泉は、善光寺参りの精進落としの湯として賑わい、また太平洋戦争の終戦後に傷病兵の湯治場となった。

最盛期である昭和の後期には、年間130万人以上の観光客が訪れて、300人以上の芸妓が在籍したと言われており、現在でも約50軒のホテルと旅館が並び、総勢150名の芸妓が在籍して、湯治よりも遊興的な雰囲気が強い温泉街である。

信州の温泉街で最も思い入れが強いので、新宿からの高速バスで大勢の湯浴み客が来るといいな、と思う。

バスはそのまま千曲川の左岸に留まり、歴史資料館があるさらしなの里、篠ノ井線稲荷山駅に程近い稲荷山温泉入口を辿りながら、県道長野上田線を北に進む。

左手に険しい山なみが連なり、小さく長野道の高架が見える。

長野道の姨捨SA付近やJR篠ノ井線姨捨駅から眺める善光寺平は、最初に、このあたりの光景で始まるのだな、と思う。

ここは、古来より更科と呼ばれた土地である。

かつて信濃は「科野」と呼ばれ、「科」はシナノ木を意味したと言う。

僕が通った信州大学教育学部附属長野小学校と附属長野中学校が西長野にあった頃、共有の校庭には、真ん中にシナノ木がそびえていた。

大人になって再訪すると、校庭は残されていたものの、シナノ木は跡形もなく消えていたのが寂しかった。

シナノ木は、木部が白く年輪が不明瞭であるのが特徴で、その樹皮を剥いで信濃布を織る際に、皮を水にさらすことを更科と言った。

やがて、蕎麦粉の挽出における純白の一番粉が更科と呼ばれるようになり、白い蕎麦の総称となる。

18世紀、江戸に創業した蕎麦屋の老舗が「更科」の屋号を標榜し、「藪」「砂場」と並ぶ蕎麦御三家の一角を占めたため、蕎麦の代名詞として知られた地名である。

「更級日記」を著した松尾芭蕉は、岐阜から木曾街道を寝覚の床、木曾の棧橋・立峠・猿が馬場を経て更科を訪れ、姨捨山の名月を愛でて、

俤や姥ひとり泣く月の友

十六夜もまだ更科の郡かな

との句を残した。

戸倉上山田温泉の北で交差する県道内川姨捨停車場線が千曲川を渡る橋は、冠着橋と名付けられ、その先の九十九折りの坂道を進むと、姨捨山として知られる冠着山の麓に出て、長野道の姨捨SAに付設したスマートインターや、篠ノ井線の姨捨駅に達する。

先ほどバスが通った万葉橋から、戸倉上山田温泉街を通り抜けて西へ進めば、東山道の古峠越を経由するかなりの悪路であるが、長野道のインターや篠ノ井線の駅が置かれた聖高原はそれほど遠くない。

稲荷山温泉入口停留所を真っ直ぐ進めば稲荷山駅であり、左に折れれば猿ヶ馬場峠を越えて姨捨、聖高原、松本へ抜ける国道403号線・善光寺街道である。

聖高原がある麻績には、父方の祖父の兄が住んでいたので、戸倉上山田温泉に親戚が集まったのは、その関係かもしれない、と今にして思う。

姨捨の月は、急斜面に設けられた段々畑に映る「田毎の月」で知られ、土佐の桂浜、石山寺の秋の月と並ぶ日本三名月と言われた。

僕は、地元民でありながら、姨捨の月見をしたことがない無風流な人間であるが、千曲川から西へ向かうこれらの道路で、「田毎の月」が見られるのかもしれない、と思えば、気がそそられる。

国道403号線を右に折れたバスが、千曲橋で右岸に戻ると、沿道の建物に切れ間がなくなり、国道18号線を横断するあたりから車窓が賑やかになって、終点の屋代駅はその突き当りであった。

平成15年に戸倉町、上山田町と合併して千曲市となって市名が消えたが、故郷である長野市の南隣りに位置する更埴市の名は、馴染みでありながら、固い名前をつけたものだ、と子供心に感じていた。

昭和34年に更級郡稲荷山町と八幡村、埴科郡埴生町と屋代町との合併により成立したため、双方の郡の名前をとって更埴と名づけられたらしいが、その中心駅は屋代のままだったことも、どこか違和感を感じた一因であろうか。

夕陽が赤々と照らしている屋代駅はひっそりとしていて、ロータリーの一隅に「姨捨駅行」の行先を掲げた市営のコミュニティバスが停まっているだけだった。

僕は、ここから路線バスで長野市内に入ろうと思っていた。

終戦直後の昭和22年に、川中島自動車が長野市内から運行を開始した「国道上田線」は、10年前の平成8年に、末端区間の上山田-上田間を廃止した。

長野市内と上山田営業所を結ぶ区間が残されているならば、屋代駅には寄らないけれども、国道18号線に沿う屋代営業所を通るはずだった。

僕は、川中島の国道18号線沿いにある北信運転免許センターで試験を受け、免許証を取得した際に、まだ健在だった「国道上田線」を利用したことがある。

往路は遅刻しないように電車を利用し、最寄りの篠ノ井駅から路線バスを使ったが、帰路は、免許センターの停留所から長野市内まで乗り通した。

あれから15年も経ったのか、と容赦のない時の流れに粛然とするが、あの時が「国道上田線」の乗り納めだった。

上山田から長野市内に向かう区間はまだ残されているのか、それとも、昨今のバス路線の衰退に伴って廃止されてしまったかもしれない。

それを確かめに行くのが、不意に億劫になった。

運行されているとしても、本数が減り、乗客も少なく、侘しい気持ちになるだけではないのか。

静まり返った黄昏の屋代駅前で、誰も乗っていない姨捨行きのコミュニティバスを眺めているうちに、虚しさが込み上げてきた。

僕が駅舎に踵を返すと、待つほどのこともなく、しなの鉄道の長野行きの電車が入線した。

後に知ったが、「国道上田線」は、平成14年に上山田への乗り入れを廃止し、長野市内から篠ノ井駅・免許センター止まりとなっていた。

この旅の時点で、屋代に来ていなかったのである。

高速バス新宿-屋代線も、開業して僅か9ヶ月後の平成19年3月に廃止された。

↑よろしければclickをお願いします<(_ _)>