他人を思いやる力……喪失を埋める力は、やはり人…

なんだか書いてしまう、NHKFMの『朗読の世界』『異人たちとの夏』

本日午後9時15分は、この小説の山場である、「すき焼き」のシーンだと思う…

本日、聞くのはムリな御仁も、聞き逃し配信があるので…

(この小説の山場は、寄席で、亡き父との再会シーンもそうだと、思うけど…)

前回にも書きましたが、私がこの毎日のたった15分にワクワクしているのは、自分の亡き父のハートに毎回、会える幻想がして、ワクワクしている事に気がついた……

世の中、親子愛ですら、崩壊しているパターンが多い中、この小説には健全な、親子愛が存在するので、私は、安心し、ワクワクするのです… (フロイト心理学なんてクソクラエなのです…) そこには、天国的な平和があり、 互いに、相手を思いやるハートがございます……

物語上、私自身は恋人のケイの存在、特にその後の展開が「トテモ余計だな…」とは思いますが…

小説上は、このケイの登場も、必要なんだろうな……とも、思いますがぁ…

(この親子の「すき焼きのシーン以降」のこの小説の展開は、私は、好きではありません…)

⚫️ 私が好きな、専門としている中国古典怪談の観点では、そもそもこの亡き親達との現世での再会だけで、充分ハッピーエンドになるべきです…

興味深い事に、幽霊と関わると、健康を害するという中国古典怪談は、実は確かに、いろいろあり…

最悪な場合は、幽霊に好かれてしまい…あるいは、想念の代わりとして、生きている人間が「自殺したがる」展開です…………(これは、ひょっとすると現代でも、そうだと思われます…)所謂、「霊に、取り憑かれた」状態。

こうした図式で典型的なのが、日本の落語や歌舞伎にもある『牡丹灯籠』でしょう…

ツイ 『牡丹灯籠』は、日本の落語の怪談だと思われがちですが、そもそもの原典は、中国怪談、明の時代『剪灯新話』ですからね… 自著『新釈 中国古典怪談』でも解説した通り…

作者の山田太一さんが、寄席で父との再会を設定したように、『牡丹灯籠』を知らないハズは絶対になく、『異人たちとの夏』の健康を害する発想の原典は この、明の時代の『牡丹灯籠』でしょう…

(まぁ、そもそも明時代の作者 瞿佑 を評価すべきでしょう…)

でもね……幽霊と関わっても健康を害さない場合も、中国古典怪談には多く…自著『新釈 中国古典怪談』のP48でも、幽霊と現世の人間の協力関係を紹介しています。

幽霊など、基本、どってことないのです…

我々、親子は、四六時中、幽霊と関わっているのです…笑!

そんな中で、ふと思うのは、生きている人や、死んでいる人達の想いです!

⚫️この、日置俊次教授のお言葉を御覧ください……

こうした他者への想いは『異人たちとの夏』との親子関係と同じなのです…涙……

「他人を思いやる力なのです…」涙………

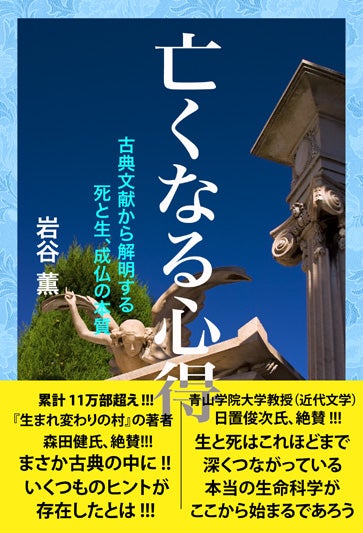

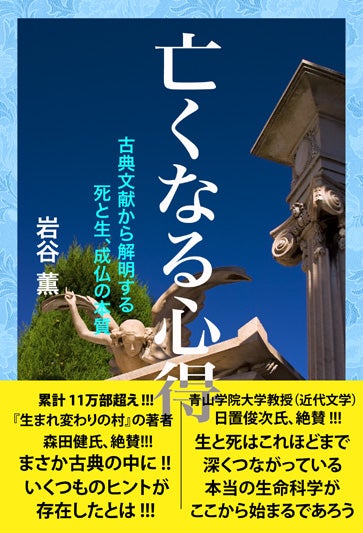

今、私は、『亡くなる心得』を増刷しようか…トテモ、悩み停滞、渋滞しているところですが…こうした理解者の言動が、どれだけ励みになることかぁ………

これは霊界でのシャクティ-、なのだと思います………

母や、日置俊次教授が居なければ、私は、もうとっくに、「そのウンザリ感で、大事な仕事を放棄している」事が解ります………… 『異人たちとの夏』もそうなのですが他人を思いやるハートがどれだけ大切か…と思う、日置俊次教授の御投稿でございました……

岩谷薫(Kaoru Iwatani)『Talking with Angels』ー天使と仏の写真家ー | Facebookページも宣伝

本日午後9時15分は、この小説の山場である、「すき焼き」のシーンだと思う…

本日、聞くのはムリな御仁も、聞き逃し配信があるので…

(この小説の山場は、寄席で、亡き父との再会シーンもそうだと、思うけど…)

前回にも書きましたが、私がこの毎日のたった15分にワクワクしているのは、自分の亡き父のハートに毎回、会える幻想がして、ワクワクしている事に気がついた……

世の中、親子愛ですら、崩壊しているパターンが多い中、この小説には健全な、親子愛が存在するので、私は、安心し、ワクワクするのです… (フロイト心理学なんてクソクラエなのです…) そこには、天国的な平和があり、 互いに、相手を思いやるハートがございます……

物語上、私自身は恋人のケイの存在、特にその後の展開が「トテモ余計だな…」とは思いますが…

小説上は、このケイの登場も、必要なんだろうな……とも、思いますがぁ…

(この親子の「すき焼きのシーン以降」のこの小説の展開は、私は、好きではありません…)

⚫️ 私が好きな、専門としている中国古典怪談の観点では、そもそもこの亡き親達との現世での再会だけで、充分ハッピーエンドになるべきです…

興味深い事に、幽霊と関わると、健康を害するという中国古典怪談は、実は確かに、いろいろあり…

最悪な場合は、幽霊に好かれてしまい…あるいは、想念の代わりとして、生きている人間が「自殺したがる」展開です…………(これは、ひょっとすると現代でも、そうだと思われます…)所謂、「霊に、取り憑かれた」状態。

こうした図式で典型的なのが、日本の落語や歌舞伎にもある『牡丹灯籠』でしょう…

ツイ 『牡丹灯籠』は、日本の落語の怪談だと思われがちですが、そもそもの原典は、中国怪談、明の時代『剪灯新話』ですからね… 自著『新釈 中国古典怪談』でも解説した通り…

作者の山田太一さんが、寄席で父との再会を設定したように、『牡丹灯籠』を知らないハズは絶対になく、『異人たちとの夏』の健康を害する発想の原典は この、明の時代の『牡丹灯籠』でしょう…

(まぁ、そもそも明時代の作者 瞿佑 を評価すべきでしょう…)

でもね……幽霊と関わっても健康を害さない場合も、中国古典怪談には多く…自著『新釈 中国古典怪談』のP48でも、幽霊と現世の人間の協力関係を紹介しています。

幽霊など、基本、どってことないのです…

我々、親子は、四六時中、幽霊と関わっているのです…笑!

そんな中で、ふと思うのは、生きている人や、死んでいる人達の想いです!

⚫️この、日置俊次教授のお言葉を御覧ください……

こうした他者への想いは『異人たちとの夏』との親子関係と同じなのです…涙……

「他人を思いやる力なのです…」涙………

今、私は、『亡くなる心得』を増刷しようか…トテモ、悩み停滞、渋滞しているところですが…こうした理解者の言動が、どれだけ励みになることかぁ………

これは霊界でのシャクティ-、なのだと思います………

母や、日置俊次教授が居なければ、私は、もうとっくに、「そのウンザリ感で、大事な仕事を放棄している」事が解ります………… 『異人たちとの夏』もそうなのですが他人を思いやるハートがどれだけ大切か…と思う、日置俊次教授の御投稿でございました……

岩谷薫(Kaoru Iwatani)『Talking with Angels』ー天使と仏の写真家ー | Facebookページも宣伝